《海鲜响铃》B0000000770 · 2025年1月28日摄于中国浙江台州醉江南海鲜餐厅黄岩店

干炸响铃,上海叫「炸响铃」,杭州名菜,和春卷有几分相似,只是春卷用来裹馅的是薄麺皮,而干炸响铃用的则是豆腐衣。

干炸响铃要趁热上桌,趁热吃。刚出锅的干炸响铃吃的时候会发出酥脆的响动,这也是「响铃」一名的由来。

干炸响铃的做法,汪曾祺在散文《豆腐》中有过介绍:「杭州知味观有一道名菜:炸响铃。豆腐皮(如过干,要少润一点水),瘦肉剁成细馅,加葱花细姜末,入盐,把肉馅包在豆腐皮内,成一卷,用刀剁成寸许长的小段,下油锅炸得馅熟皮酥,即可捞出。油温不可太高,太高豆皮易煳。这菜嚼起来发脆响,形略似铃,故名响铃。」

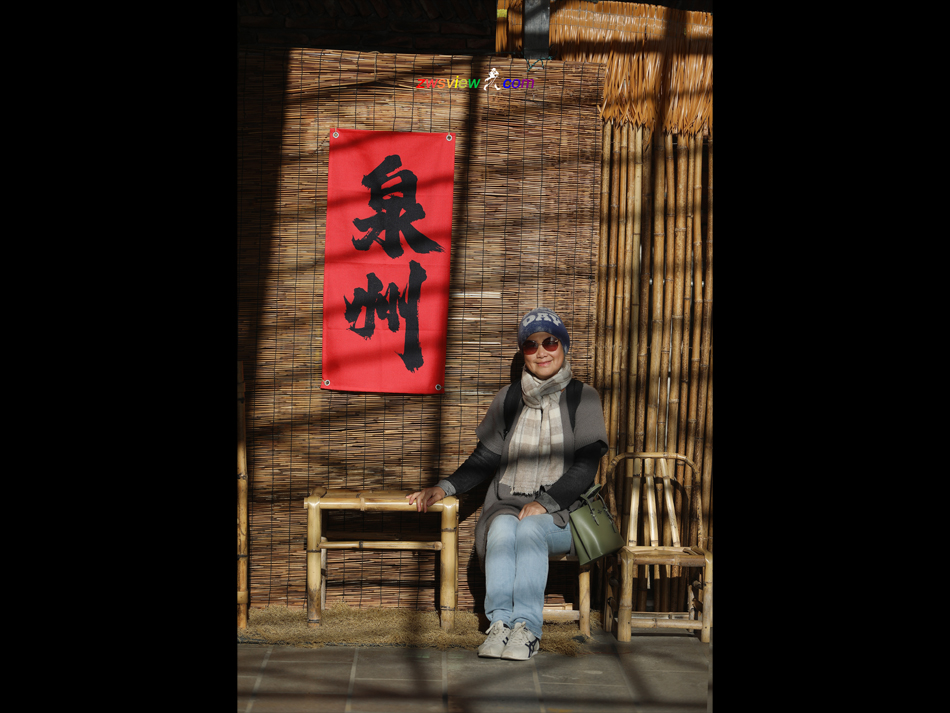

《悠游泉州》F0300000674 · 2024年12月20日摄于中国福建泉州蟳埔村

「泉州」一名始于唐景云二年,即公元711年。是年,原隶属岭南道的「武荣州」改名「泉州」。这是「泉州」作为行政名称的首次出现。据《元和郡县志》载,因州治北有泉山,山中有清泉,故得名「泉州」。

泉州有许多别称:刺桐城、温陵、鲤城、光明之城、泉南佛国等。

刺桐,原产印度及马来西亚,随海上贸易被带到广东、福建一带。五代时,晋江王留从效扩建泉州城,并沿环城大量种植刺桐,极其壮观,泉州因此有了别名「刺桐城」,泉州港也被称为「刺桐港」,影响远播至波斯、阿拉伯和欧洲。

「温陵」一名,源于泉州的地理气候特征。泉州地处亚热带,常年温润,有「四季有温,地气如陵」的美誉。「温陵」一名颇雅,广爱文人墨客的认可和喜爱。宋代泉州府学,即现今泉州文庙,曾称「温陵书院」;明清文人常以「温陵」代指泉州,如明代思想家李贽便自称「温陵居士」。

泉州别称「鲤城」,据说是因泉州古城形似鲤鱼。泉山为首居北,晋江为尾位南,城中水系如鳞,呈「鲤鱼吐珠」的风水格局。为保留历史记忆,现泉州有一区名为「鲤城」。

「光明之城」含两层意思,其一,历史上的泉州港空前繁荣,入夜后更是火光通明。《马可 · 波罗游记》载:「船舶往来如梭,灯火照耀夜空」,可谓盛况空前;其二是指泉州的宗教多元化。泉州城内佛教、伊斯兰教、基督教、摩尼教、道教及地方信仰并存,各种文化相互尊重、相互包容,是当时的文明之光。

「泉南佛国」一名来自于朱熹于泉山的题刻「泉南佛国」。现泉州开元寺有一楹联「此地古称佛国、满街皆是圣人」据说也出自朱熹。

除了上述这些,泉州还称「清远」、「晋江」。「清远」源自清源山,即古时的泉山,唐代曾以山名代指泉州;「晋江」源自贯穿泉州全境的晋江。明清文献常以「晋江」代称位于现鲤城区的泉州府城。

《探访蟳埔村》F0300000673 · 2024年12月20日摄于中国福建泉州

蟳埔村,福建省泉州市晋江出海口北岸的一个小渔村,距泉州约十公里,从泉州市中心驾车前往即刻可达,只是村内道路蜿蜒且狭窄,如遇旺季,经常塞车,尤其是,停车非常困难。

蟳埔村主要有三个看点:渔村烟火、蚵壳厝及蟳埔女。

蟳埔村是一个典型的福建渔村,渔港、街市、庙宇、民居。尽管最近几年蟳埔村的旅游很火爆,曾创下了日游客超过十万的惊人纪录,但严格来说,这里并非寻常意义上的景区,而是一个充满烟火气的鲜活的渔村。

蚵壳厝,即用海蛎壳堆砌的民居。

蟳埔女,与湄洲女、惠安女并称「福建三大渔女」。蟳埔女的一大亮点就是头戴用鲜花编织而成的花环头饰「簪花围」。

2008年,以簪花围为代表的蟳埔女习俗被列为第二批国家级非物质文化遗产名录,成为蟳埔村火爆的一个重要因素。

《山门》A0102100001 · 2025年1月28日摄于中国浙江台州国清寺

国清寺位于浙江省台州市天台县城关镇,始建于隋开皇十八年,初名天台寺,后取「寺若成,国即清」,改名为国清寺。

国清寺在中国乃至世界佛教界有着极高的地位。隋代高僧「智者大师」在此创立佛教宗派天台宗,国清寺即为中国天台宗以及后来的日、韩天台宗的祖庭。

上世纪七十年代,当时的日本首相田中角荣访华时提出想参拜国清寺,但被时任国务院总理的周恩来婉拒,因为当时国内的大部分寺院都遭到了不同程度的破坏,国清寺很难独善其身。事后,总理派人实地了解情况,果不其然,当时的国清寺除了清雍正十二年奉敕重修的部分建筑外,佛像、法器等可移动文物已毁损殆尽。不久,在总理的过问下,国务院下发了《关于整修天台山国清寺等问题的请求报告》,后又拨专款三十万元,同时从故宫等地调运百余件文物,包括现山门殿前的一对清汉白玉石狮、大殿前的清圣寿无疆铜鼎、大雄宝殿内的明释迦牟尼佛祖铜像及两侧的元十八罗汉金丝楠木像等,支援国清寺。

除此之外,隋塔、隋七佛塔、宋丰干桥、据说为开山祖师章安所植的存活至今的「隋梅」,上部为王羲之亲笔、下部为曹抡选补写的「鹅」字碑、柳公权真迹「在中国清字寺」碑、董其昌真迹「鱼乐园」碑都有着很高的历史及文化价值。

《兜兜转转牌坊街》F0300000672 · 2024年12月15日摄于中国广东潮州

《潮州牌坊纪略》:「牌坊,传说可上溯唐宋,初以木建,形似『乌凹肚门』。古时统治者提倡伦理道德,把城乡间于节义、功德、科第突出成就者,将其『嘉德懿行』,书贴坊上旌表,称为『表闾』,故牌坊也具纪念作用。到明时改用石砌,加叠层楼,饰以花纹,二柱一门或四柱三门,唯嘉靖时建多柱多门长牌坊」。

历史上的潮州曾是粤东的政治中心,人文荟萃,先后留下牌坊数九十一座,仅太平路就有三十九座,因此得名「牌坊街」。后或因天灾人祸,或因年久失修,大多数牌坊损毁。至新中国成立时,潮州城内残存牌坊三十九座。两年后,太平路上仅存的十九座牌坊因「阻碍交通」及「废附伤人」被拆解殆尽。

现牌坊街共有牌坊二十二座,「明代」的十八座,「清代」的四座,均为本世纪根据历史文献及影像资料复原。

《走马观花洛阳桥》F0300000671 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州

宋泉州知州陈偁《题泉州万安桥》诗曰:

跨海为桥布石牢,那知直下压灵鳌。

基连岛屿规模壮,势截渊潭气象豪。

铁马著行横绝漠,玉鲸长鬣露寒涛。

缣图已幸天颜照,应得元丰史笔褒。

诗中所提之桥,即为泉州的洛阳桥。

洛阳桥,也称「万安桥」,坐落于福建泉州东北郊的洛阳江入海口。这座开建于北宋皇祐五年,历时六年建成的跨海梁式石桥代表了宋代中国桥梁工程的最高水平,被誉为「海内第一桥」,与赵州桥、卢沟桥及广济桥全称中国古代四大名桥。

泉州的石桥冠名「洛阳」, 一个可能的原因是,闽南客家人的祖先大多是来自中原河洛一代,说河洛话,穿中原衣,自称河洛郎。这上来自中原的移民有「地随人走」习俗,将家乡与「洛河」、「洛阳」有关的建筑名、地名,留在了迁徙途中,比如「洛阳江」、「洛阳渡」。北宋于洛阳渡修桥,桥名自然而然地被称为了「洛阳桥」。

历史上,洛阳桥屡毁屡修,现存桥身阔约七米、长八百余米,气势依旧,蔚为壮观。

《鲜烫牛肉米线》B0000000762 · 2025年1月6日摄于中国上海虹口阿佑鲜烫牛肉米线来福士店

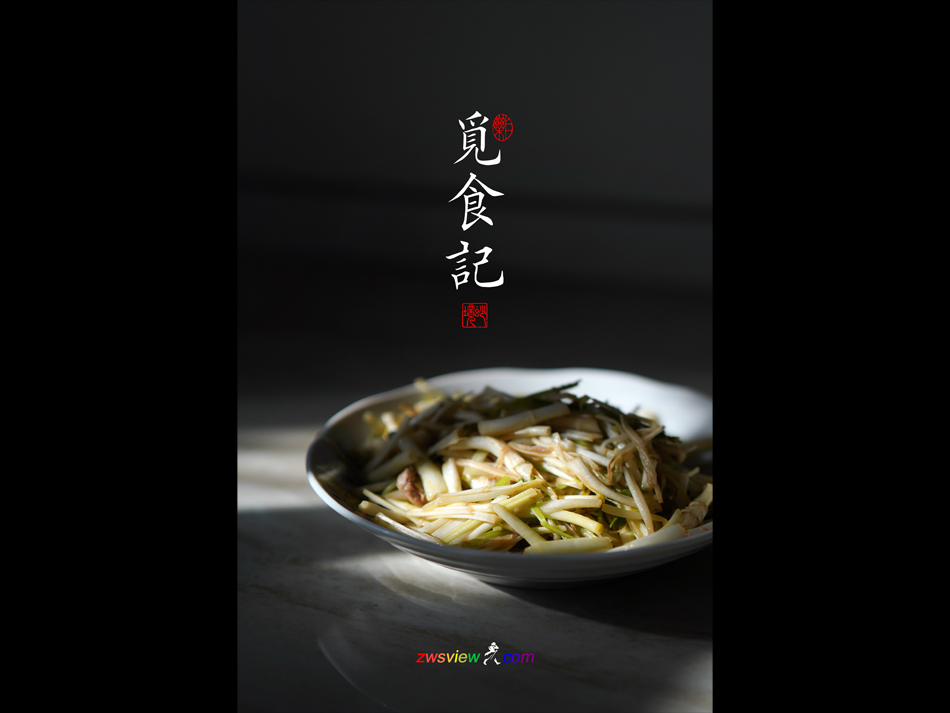

《做饭》

汪曾祺

我不会做什么菜,可是不知道怎么竟会弄得名闻海峡两岸。这是因为有几位台湾朋友在我家吃过我做的菜,大加宣传而造成的。我只能做几个家常菜。大菜,我做不了。我到海南岛去,东道主送了我好些鱼翅、燕窝,我放在那里一直没有动,因为不知道怎么做。有一点特色,可以称为我家小菜保留节目的有这些:

拌荠菜、拌菠菜。荠菜焯熟,切碎,香干切米粒大,与荠菜同拌,在盘中用手抟成宝塔状。塔顶放泡好的海米,上堆姜米、蒜米。好酱油、醋、香油放在茶杯内,荠菜上桌后,浇在顶上,将荠菜推倒,拌匀,即可下箸。佐酒甚妙。没有荠菜的季节,可用嫩菠菜以同法制。这样做的拌菠菜比北京用芝麻酱拌的要好吃得多。这道菜已经在北京的几位作家中推广,凡试做者,无不成功。

干丝。这是淮扬菜,旧只有烫干丝,大白豆腐干片为薄片(刀工好的师傅—块豆腐干能片十六片),再切为细丝。酱油、醋、香油调好备用。干丝用开水烫后,上放青蒜米、姜丝(要嫩姜,切极细),将调料淋下,即得。这本是茶馆中在点心未蒸熟之前,先上桌佐茶的闲食,后来饭馆里也当一道菜卖了。煮干丝的历史我想不超过一百年。上汤(鸡汤或骨头汤)加火腿丝、鸡丝、冬菇丝、虾籽同熬(什么鲜东西都可以往里搁),下干丝,加盐,略加酱油,使微有色,煮两三开,加姜丝,即可上桌。聂华苓有一次上我家来,吃得非常开心,最后连汤汁都端起来喝了。北京大方豆腐干甚少见,可用豆腐片代。干丝重要的是刀工。袁子才谓「有味者使之出,无味者使之入」,干丝切得极细,方能入味。

烧小萝卜。台湾陈怡真到北京来,指名要我做菜,我给她做了几个菜,有一道是烧小萝卜,我知道台湾没有小红水萝卜(台湾只有白萝卜)。做菜看对象,要做客人没有吃过的,才觉新鲜。北京小水萝卜一年里只有几天最好。早几天,萝卜没长好,少水分,发艮,且有辣味,不甜;过了这几天,又长过了,糠。陈怡真运气好,正赶上小萝卜最好的时候。她吃了,赞不绝口。我做的烧小萝卜确实很好吃,因为是用干贝烧的。「粗菜细做」,是制家常菜的不二法门。

塞肉回锅油条。这是我的发明,可以申请专利。油条切成寸半长的小段,用手指将内层掏出空隙,塞入肉茸、葱花、榨菜末,下油锅重炸。油条有矾,较之春卷尤有风味。回锅油条极酥脆,嚼之真可声动十里人。

炒青苞谷。新玉米剥出粒,与瘦猪肉末同炒,加青辣椒。昆明菜。

其余的菜如冰糖肘子、腐乳肉、腌笃鲜、水煮牛肉、干煸牛肉丝、冬笋雪里蕻炒鸡丝、清蒸轻盐黄花鱼、川冬菜炒碎肉,大家都会做,也都是那个做法,在此不一一列举。

做菜要有想象力,爱琢磨,如苏东坡所说「忽出新意」;要多实践,学做一样菜总得失败几次,方能得其要领;也需要翻翻食谱。在我所看的闲书中,食谱占一个重要地位。做菜的乐趣第一是买菜,我做菜都是自己去买的。到菜市场要走一段路,这也是散步,是运动。我什么功也不练,只练「买菜功」。我不爱逛商店,爱逛菜市。看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜,令人感到生之喜悦。其次是切菜、炒菜都得站着,对于—个终日伏案的人来说,改变一下身体的姿势是有好处的。最大的乐趣还是看家人或客人吃得很高兴,盘盘见底。做菜的人一般吃菜很少。我的菜端上来之后,我只是每样尝两筷,然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。从这点说起来,愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。

诗曰:

年年岁岁一床书,弄笔晴窗且自娱。

更有一般堪笑处,六平方米作郇厨。

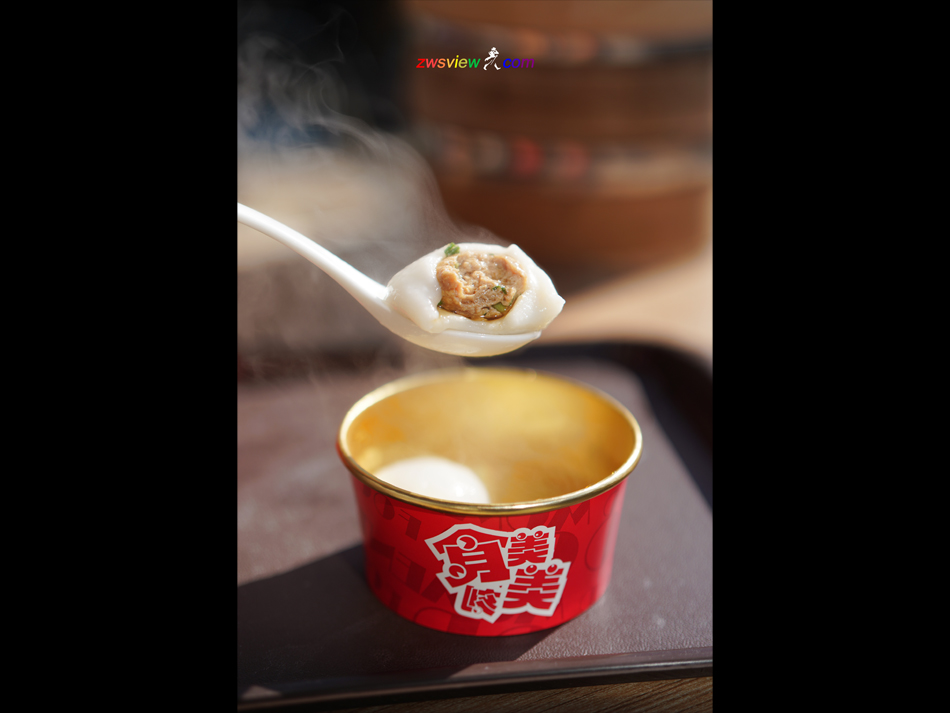

《清蒸鱼饺》B0000000759 · 2024年12月22日摄于中国福建福州同利肉燕老铺三坊七街店

鱼取肉,剁成绒,拍地瓜粉,或敲或擀成半透明的薄皮,切成三角,裹肉、虾仁等馅。

鱼饺可蒸可煮,极鲜。

汪曾祺在随笔《初访福建》中对鱼饺赞不绝口:

「福建人食不厌精,福州尤甚。鱼丸、肉丸、牛肉丸皆如小桂圆大,不是用刀斩剁,而是用棒捶之如泥制成的。入口不觉有纤维,极细,而有弹性。鱼饺的皮是用鱼肉捶成的。用纯精瘦肉加茹粉以木槌捶至如纸薄,以包馄饨(福州叫作『扁肉』),谓之燕皮。街巷的小铺小摊卖各种小吃。我们去一家吃了一『套』风味小吃,十道,每道一小碗带汤的,一小碟各样蒸的炸的点心,计二十样矣。吃了一个荸荠大的小包子,我忽然想起东北人。应该请东北人吃一顿这样的小吃。东北人太应该了解一下这种难以想象的饮食文化了。当然,我也建议福州人去吃李连贵大饼。」

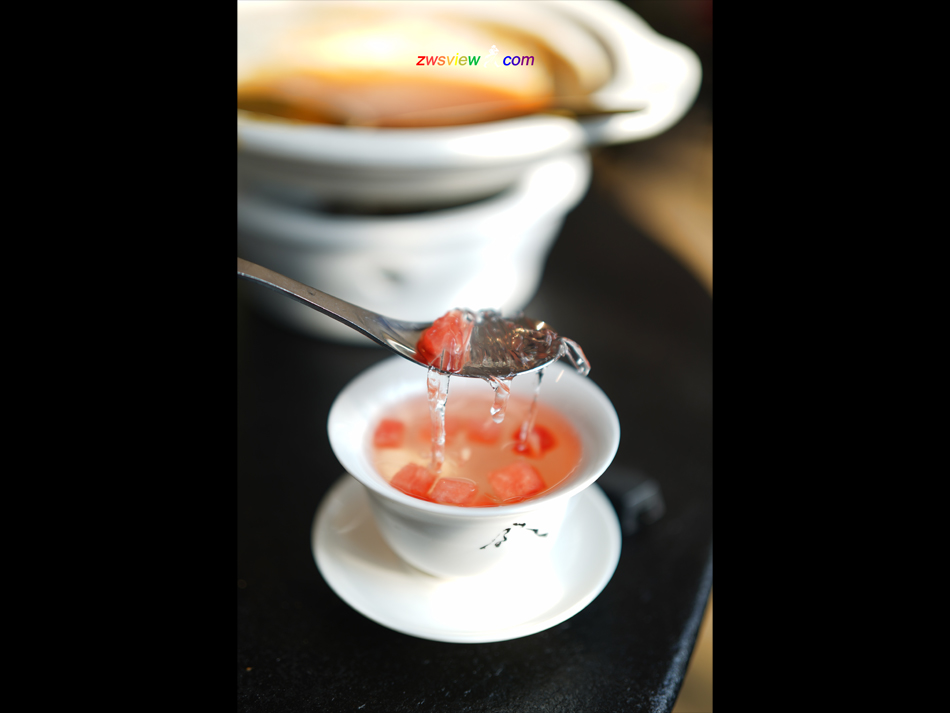

《工夫茶》C0000000098 · 2024年12月26日摄于中国广东潮州载阳茶馆

二百年前的工夫茶长啥样?

清画家俞蛟在《潮嘉风月》中详细描述了其时的工夫茶。

其中:「瓦铛」或指陶釜;「拇战」应指划拳;「武彝」当为武夷;「白镪」即为白银。

工夫茶,烹治之法,本诸陆羽《茶经》,而器具更精致。炉形如截筒,高约一尺二三寸,以细白泥为之。壶出宜兴窑者最佳,圆体扁腹,努嘴曲柄,大者可受半升许。杯盘,则花瓷居多,内外写山水人物,极工致,类非近代物,然无款志,制自何年,不能考也。炉及壶盘各一,惟杯之数,则视客之多寡。杯小而盘如满月,此外尚有瓦铛、棕垫、纸扇、竹夹,制皆朴雅。壶盘与杯,旧而佳者,贵如拱璧。寻常舟中,不易得也。先将泉水贮铛,用细炭煎至初沸,投闽茶于壶内,冲之。盖定,复遍浇其上,然后斟而细呷之,气味芳烈,较嚼梅花,更为清绝,非拇战轰饮者,得领其风味。

余见万花主人,于程江「月儿舟」中,题《吃茶诗》云:「宴罢归来月满阑,褪衣独坐兴阑珊;左家娇女风流甚,为我除烦煮凤团。小鼎繁声逗响泉,篷窗夜静话联蝉;一杯细嗓清于雪,不羡蒙山活火煎。」蜀茶久不至矣,今舟中所尚者,惟武彝,极佳者每斤需白镪二枚。六篷船中,食用之奢,可想见焉。