《走马观花洛阳桥》F0300000671 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州

宋泉州知州陈偁《题泉州万安桥》诗曰:

跨海为桥布石牢,那知直下压灵鳌。

基连岛屿规模壮,势截渊潭气象豪。

铁马著行横绝漠,玉鲸长鬣露寒涛。

缣图已幸天颜照,应得元丰史笔褒。

诗中所提之桥,即为泉州的洛阳桥。

洛阳桥,也称「万安桥」,坐落于福建泉州东北郊的洛阳江入海口。这座开建于北宋皇祐五年,历时六年建成的跨海梁式石桥代表了宋代中国桥梁工程的最高水平,被誉为「海内第一桥」,与赵州桥、卢沟桥及广济桥全称中国古代四大名桥。

泉州的石桥冠名「洛阳」, 一个可能的原因是,闽南客家人的祖先大多是来自中原河洛一代,说河洛话,穿中原衣,自称河洛郎。这上来自中原的移民有「地随人走」习俗,将家乡与「洛河」、「洛阳」有关的建筑名、地名,留在了迁徙途中,比如「洛阳江」、「洛阳渡」。北宋于洛阳渡修桥,桥名自然而然地被称为了「洛阳桥」。

历史上,洛阳桥屡毁屡修,现存桥身阔约七米、长八百余米,气势依旧,蔚为壮观。

《鲜烫牛肉米线》B0000000762 · 2025年1月6日摄于中国上海虹口阿佑鲜烫牛肉米线来福士店

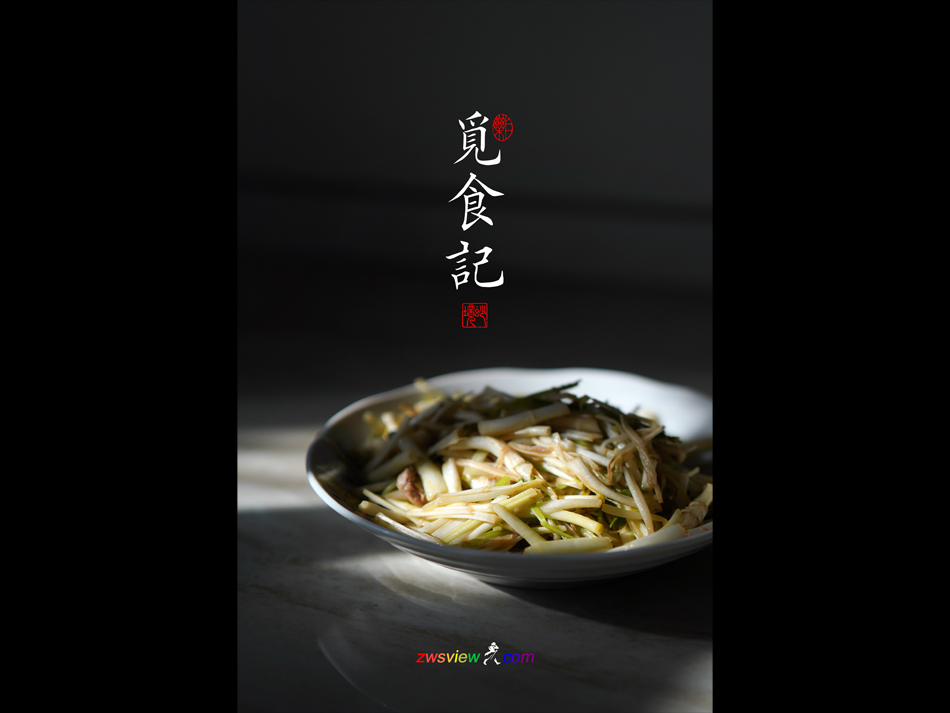

《做饭》

汪曾祺

我不会做什么菜,可是不知道怎么竟会弄得名闻海峡两岸。这是因为有几位台湾朋友在我家吃过我做的菜,大加宣传而造成的。我只能做几个家常菜。大菜,我做不了。我到海南岛去,东道主送了我好些鱼翅、燕窝,我放在那里一直没有动,因为不知道怎么做。有一点特色,可以称为我家小菜保留节目的有这些:

拌荠菜、拌菠菜。荠菜焯熟,切碎,香干切米粒大,与荠菜同拌,在盘中用手抟成宝塔状。塔顶放泡好的海米,上堆姜米、蒜米。好酱油、醋、香油放在茶杯内,荠菜上桌后,浇在顶上,将荠菜推倒,拌匀,即可下箸。佐酒甚妙。没有荠菜的季节,可用嫩菠菜以同法制。这样做的拌菠菜比北京用芝麻酱拌的要好吃得多。这道菜已经在北京的几位作家中推广,凡试做者,无不成功。

干丝。这是淮扬菜,旧只有烫干丝,大白豆腐干片为薄片(刀工好的师傅—块豆腐干能片十六片),再切为细丝。酱油、醋、香油调好备用。干丝用开水烫后,上放青蒜米、姜丝(要嫩姜,切极细),将调料淋下,即得。这本是茶馆中在点心未蒸熟之前,先上桌佐茶的闲食,后来饭馆里也当一道菜卖了。煮干丝的历史我想不超过一百年。上汤(鸡汤或骨头汤)加火腿丝、鸡丝、冬菇丝、虾籽同熬(什么鲜东西都可以往里搁),下干丝,加盐,略加酱油,使微有色,煮两三开,加姜丝,即可上桌。聂华苓有一次上我家来,吃得非常开心,最后连汤汁都端起来喝了。北京大方豆腐干甚少见,可用豆腐片代。干丝重要的是刀工。袁子才谓「有味者使之出,无味者使之入」,干丝切得极细,方能入味。

烧小萝卜。台湾陈怡真到北京来,指名要我做菜,我给她做了几个菜,有一道是烧小萝卜,我知道台湾没有小红水萝卜(台湾只有白萝卜)。做菜看对象,要做客人没有吃过的,才觉新鲜。北京小水萝卜一年里只有几天最好。早几天,萝卜没长好,少水分,发艮,且有辣味,不甜;过了这几天,又长过了,糠。陈怡真运气好,正赶上小萝卜最好的时候。她吃了,赞不绝口。我做的烧小萝卜确实很好吃,因为是用干贝烧的。「粗菜细做」,是制家常菜的不二法门。

塞肉回锅油条。这是我的发明,可以申请专利。油条切成寸半长的小段,用手指将内层掏出空隙,塞入肉茸、葱花、榨菜末,下油锅重炸。油条有矾,较之春卷尤有风味。回锅油条极酥脆,嚼之真可声动十里人。

炒青苞谷。新玉米剥出粒,与瘦猪肉末同炒,加青辣椒。昆明菜。

其余的菜如冰糖肘子、腐乳肉、腌笃鲜、水煮牛肉、干煸牛肉丝、冬笋雪里蕻炒鸡丝、清蒸轻盐黄花鱼、川冬菜炒碎肉,大家都会做,也都是那个做法,在此不一一列举。

做菜要有想象力,爱琢磨,如苏东坡所说「忽出新意」;要多实践,学做一样菜总得失败几次,方能得其要领;也需要翻翻食谱。在我所看的闲书中,食谱占一个重要地位。做菜的乐趣第一是买菜,我做菜都是自己去买的。到菜市场要走一段路,这也是散步,是运动。我什么功也不练,只练「买菜功」。我不爱逛商店,爱逛菜市。看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜,令人感到生之喜悦。其次是切菜、炒菜都得站着,对于—个终日伏案的人来说,改变一下身体的姿势是有好处的。最大的乐趣还是看家人或客人吃得很高兴,盘盘见底。做菜的人一般吃菜很少。我的菜端上来之后,我只是每样尝两筷,然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。从这点说起来,愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。

诗曰:

年年岁岁一床书,弄笔晴窗且自娱。

更有一般堪笑处,六平方米作郇厨。

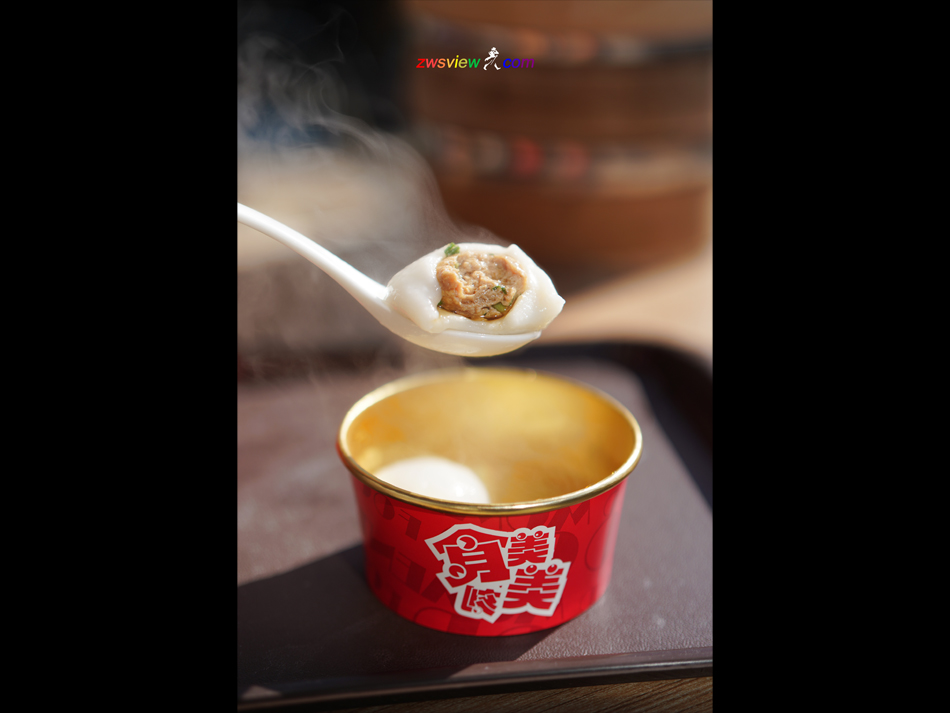

《清蒸鱼饺》B0000000759 · 2024年12月22日摄于中国福建福州同利肉燕老铺三坊七街店

鱼取肉,剁成绒,拍地瓜粉,或敲或擀成半透明的薄皮,切成三角,裹肉、虾仁等馅。

鱼饺可蒸可煮,极鲜。

汪曾祺在随笔《初访福建》中对鱼饺赞不绝口:

「福建人食不厌精,福州尤甚。鱼丸、肉丸、牛肉丸皆如小桂圆大,不是用刀斩剁,而是用棒捶之如泥制成的。入口不觉有纤维,极细,而有弹性。鱼饺的皮是用鱼肉捶成的。用纯精瘦肉加茹粉以木槌捶至如纸薄,以包馄饨(福州叫作『扁肉』),谓之燕皮。街巷的小铺小摊卖各种小吃。我们去一家吃了一『套』风味小吃,十道,每道一小碗带汤的,一小碟各样蒸的炸的点心,计二十样矣。吃了一个荸荠大的小包子,我忽然想起东北人。应该请东北人吃一顿这样的小吃。东北人太应该了解一下这种难以想象的饮食文化了。当然,我也建议福州人去吃李连贵大饼。」

《工夫茶》C0000000098 · 2024年12月26日摄于中国广东潮州载阳茶馆

二百年前的工夫茶长啥样?

清画家俞蛟在《潮嘉风月》中详细描述了其时的工夫茶。

其中:「瓦铛」或指陶釜;「拇战」应指划拳;「武彝」当为武夷;「白镪」即为白银。

工夫茶,烹治之法,本诸陆羽《茶经》,而器具更精致。炉形如截筒,高约一尺二三寸,以细白泥为之。壶出宜兴窑者最佳,圆体扁腹,努嘴曲柄,大者可受半升许。杯盘,则花瓷居多,内外写山水人物,极工致,类非近代物,然无款志,制自何年,不能考也。炉及壶盘各一,惟杯之数,则视客之多寡。杯小而盘如满月,此外尚有瓦铛、棕垫、纸扇、竹夹,制皆朴雅。壶盘与杯,旧而佳者,贵如拱璧。寻常舟中,不易得也。先将泉水贮铛,用细炭煎至初沸,投闽茶于壶内,冲之。盖定,复遍浇其上,然后斟而细呷之,气味芳烈,较嚼梅花,更为清绝,非拇战轰饮者,得领其风味。

余见万花主人,于程江「月儿舟」中,题《吃茶诗》云:「宴罢归来月满阑,褪衣独坐兴阑珊;左家娇女风流甚,为我除烦煮凤团。小鼎繁声逗响泉,篷窗夜静话联蝉;一杯细嗓清于雪,不羡蒙山活火煎。」蜀茶久不至矣,今舟中所尚者,惟武彝,极佳者每斤需白镪二枚。六篷船中,食用之奢,可想见焉。

《松露奶油蘑菇汤》B0000000757 · 2024年8月20日摄于中国上海杨浦PIZZENELLA窑炉披萨

说到法国菜的经典,首先想到的会是什么?鹅肝酱、焗蜗牛、可丽饼?确实。但有一道菜也很经典,那就是奶油蘑菇汤。

奶油蘑菇汤在西菜中很常见,但一般认为这道菜的前身为起源于十七世纪法国宫廷的由黄油、麺粉和牛奶或奶油烹制的白酱。后白酱中加入了蘑菇,于是便有了风行至今的奶油蘑菇汤。

据说在法国,奶油蘑菇汤被视为经典法菜的代表,常和新鲜的法棍或脆麺包丁一起,作为前菜出现在餐桌中。

20世纪50年代,当时的英国女王伊丽莎白二世访问法国时,爱丽舍宫的国宴上法国主厨将盛在镀金南瓜形容器中的松露奶油蘑菇汤呈献在了女王面前,藉此致敬英国童话《灰姑娘》,寓意此时法英两国关系的「魔法时刻」。

于是,奶油蘑菇汤一举成为了此后英法外交宴会上的经典菜品。

《糟羹》B0000000754 · 2025年1月28日摄于中国浙江临海荣小馆临海世纪花城店

「正月十四是元宵,家家糟羹蛤蜊调。」

台州是座有个性的城市,正月十四过元宵,八月十六过中秋。不仅如此,别人家过元宵吃汤圆,台州人吃的却是糟羹。

糟羹有咸的和甜的两种。咸糟羹是将猪肉、冬笋、香菇、蘑菇、干贝、虾干、蛏肉、牡蛎等切得细碎,炒熟,加入沸水中,再倒入米浆,一边搅一边投入同样切得细碎的介菜叶,至黏稠的糊状,加盐、味精,即可出锅;甜糟羹的做法与咸糟羹类似,只是食材变成了莲子、甜枣、桂圆、葡萄干、小汤圆、酒酿等。

据说当地人吃糟羹,有点像北京人吃炒肝,不用勺舀,不用筷扒,而是端着碗直接转着圈直接喝。

糟羹在台州有着特殊意义。在当地,糟羹又叫「发财羹」。元宵夜,孩子们拿着一口搪瓷缸挨家挨户「讨糟羹」,图的是有个好彩头。而谁家门口「讨糟羹」的人越多,寓意谁家来年财源广进。

《姆妈红烧肉》B0000000751 · 2024年6月28日摄于中国上海闵行淘小馆中庚漫游城店

《随园食单》为清朝文学家袁枚所著的一部烹饪随笔,讲述的是清乾隆年间江南的饮食状况与烹饪技术,是研究那一时期江南一带饮食文化的重要史料。《红煨肉三法》即为其中之一,介绍了红烧肉的经典做法。

只是,若如第三法,即「不用秋油、甜酱」又「不可加糖炒色」,「红如琥珀」是如何做到的?

哈。

或用甜酱,或用秋油,或竟不用秋油、甜酱。

每肉一觔,用盐三钱,纯酒煨之;亦有用水者,但须熬干水气。三种治法皆红如琥珀,不可加糖炒色。早起锅则黄,当可则红,过迟则红色变紫,而精肉转硬。常起锅盖,则油走而味都在油中矣。大抵割肉虽方,以烂到不见锋棱,上口而精肉俱化为妙。全以火候为主。

谚云:「紧火粥,慢火肉。」至哉言乎!

秋油,秋天的头道酱油;觔,重量单位,斤。

《阿育王舍利塔》M0000000062 · 2025年1月31日摄于中国浙江台州博物馆

公元977年,吴越国末代国王钱俶在西湖南岸夕照山修建了一座七层佛塔「皇妃塔」。因彼时夕照山称雷峰,故当地百姓俗称「雷峰塔」。

北宋宣和二年,雷峰塔因战乱毁于兵火,后南宋乾道七年重修为八面五层塔。从明起,雷峰塔因天灾人祸逐渐毁损,终于民国十三年九月二十五日彻底坍塌。

千禧年末,雷峰塔再次动工重建。

次年,在清理地基时,意外发现塔基下有一地宫,内有一铁函,函内一鎏金纯银阿育王舍利塔,其内又有一金盒,盒内供奉着佛螺髻发舍利。

参观台州博物馆时,一睹了阿育王舍利塔的真容。这件珍贵文物为浙江省博物馆收藏,这次在台州博物馆作为特展临时展出,实属幸运。

《披萨》B0000000748 · 2024年11月30日摄于中国上海杨浦必胜客悠方广场店

据说吃披萨会上瘾,是真的上瘾,生理或心理依赖的那种。

最近读到一篇题为《根据科学,你会不会吃披萨上瘾?》的文章,蛮有意思的,全文转载如下:

披萨是世界上几乎每个人都知道和喜爱的为数不多的食物之一,它通常由圆形、扁平的面团制成,上面放有番茄酱、奶酪和其它各种成分,如肉类、蔬菜和香料。面团通常由小麦粉和水制成,然后在烤箱中烘烤之前拉伸和压平。有许多不同类型的比萨饼,每种都有自己独特的配料。

人们对食物有不同的口味,使得披萨在现代社会非常受欢迎,披萨的用餐场景非常广泛。人们每次都可以按照自己的方式吃披萨。不想要任何肉类或蔬菜?你可以吃一个简单的奶酪披萨。素食主义者?来吧,点一个素食披萨。对于披萨,有很多种类可供选择,所以吃披萨永远不会感到无聊。披萨也是一种很棒的「聚会」食物。如果你有一群朋友过来,你可以点几盒披萨,每个国家都有自己的披萨,这让人们更容易享用。披萨与任何其它食物不同,具有将人们聚集在一起的力量。

但真的有披萨上瘾这样的事情吗?美国密歇根大学的研究几乎一致认为,导致「上瘾性饮食」的食物清单都是经过高度加工的食品,如比萨饼、巧克力、蛋糕和炸薯条。加工食品往往含有高「剂量」的脂肪和碳水化合物,同时也更容易被人体吸收。最不容易上瘾的食物被认为是胡萝卜、豆类、苹果和糙米,黄瓜排在最后。令人惊讶的是,披萨在美国成为最容易上瘾的食物之一。

那披萨如此令人上瘾的原因是什么呢?一些人认为吃披萨可能像酒精或毒品一样令人上瘾。如果你考虑一下,身体会对酒精上瘾,因为它含有一种叫做乙醇的浓缩成瘾物质。这就是为什么含有较高浓度乙醇的烈性酒更有可能使某人成为酗酒者的原因。同样,由于加工食品中的糖浓度如此之高,人们往往会对它们上瘾。研究还指出,自然状态下的食物和物质很少会上瘾。这就解释了为什么葡萄只有在加工成葡萄酒后才会上瘾,以及为什么罂粟花一旦被提炼成鸦片就会上瘾。这就是为什么加工是确定食物是否与令人上瘾的饮食行为相关有如此大的正向预测因素。

披萨令人上瘾的另一个原因可能更简单—奶酪。奶酪以及其它所有奶制品中的酪蛋白在消化时会释放出称为卡索吗啡素的化合物。这些化合物刺激阿片受体,这些受体是阿片类药物系统的一部分,该系统控制和调节疼痛、奖励和成瘾行为。所有这些都创造了一种兴奋的感觉,这种感觉似乎比你能感觉到的任何东西都要好。

但是经常食用披萨可能会引发某些健康问题。普通披萨中的高比例精制碳水化合物会导致人的血糖飙升,含糖量高、升糖指数高的食物可能会导致严重的痤疮。对于任何想要追求健康的人来说,保持低钠饮食可能是他们的首要任务,而过量摄入盐可能会导致一些可怕的健康后果。不幸的是,披萨富含钠。披萨可能会让你的味蕾快乐,但它肯定对你的心脏没有任何好处。

大多数披萨都是用具有高饱和脂肪含量的成分制成的,心脏病和肥胖症是与奶酪和肥肉含量高的饮食相关的主要疾病,就像披萨上常见的那些一样。当然,你可能只打算吃一片披萨,但很有可能你会回去吃第二片,甚至第三片。你吃第一口后感受到的那种快乐可能会欺骗你想要更多,即使你已经吃饱了。

但是要求某人停止吃披萨将是亵渎神明的。毕竟我们人类需要舒适美味的食品偶尔援助我们的饥饿。然而,定期让身体和大脑经历如此剧烈的波动,最终将可能导致整个系统关闭。因此,请牢记古老的格言:「任何东西太多都是不好的」,并将自己限制在适度消费。

除此之外,尝试在披萨旁边吃健康的蔬菜沙拉。蔬菜沙拉的升糖指数很低,可以帮助你感到饱腹感,防止你在晚些时候啃下一袋薯条。