《油饼包烧麦》B0000000682 · 2024年10月4日摄于中国湖北武汉厨娘茶点

武汉的早点,像热干麺、三鲜豆皮、麺窝、酥饺、春卷、烧麦等、油饼包烧麦等,其共同点,就是饱腹、耐饥、易带、廉价。其中尤以油饼饱烧麦最为典型:刚出锅的油饼剖开了,里面塞入热气腾腾的糯米烧麦,从里到外,三重碳水,就一个,能把人撑到、腻到。

武汉的早点之所以有这样的特点,和当地的风土人情密不可分。

武汉号称九省通衢,是货物贸易和流通的重镇,因此聚焦了大批的苦力。由于劳动强度极大,饱腹、耐饥、易带和廉价的早点对苦力来说不可或缺,久而久之,最终演变成武汉民众过早的首选。

其实这个很有点像上海的本帮菜和川渝的火锅。这些地方「美食」的最初,也都是苦力们的吃食。

《芝麻糍粑油条》B0000000678 · 2024年10月4日摄于中国湖北武汉厨娘茶点

武汉人管吃早饭叫「过早」。为什么是「过」?曾见有解释说,过早的过,近过年、过节的过,武汉人对早餐极其敬重,故谓过早。个人以为,这个有点天马行空了。

为什么是过早?《中国风俗图志 · 武汉卷》的作者,华中师范大学历史学教授严昌洪的观点是:

北魏贾思勰《齐民要术》卷八「脯腊」称鲤鱼脯「白如珂雪,味又绝伦,过饭下酒,极是珍美也」,意思是说鲤鱼脯是吃饭下酒的美味佳肴。《水浒传》第六十一回则有:「卢俊义留道:『先生少坐,过午了去。』」意为请吴用吃了中饭再走。这都说明「过」有食、咽的意思。武汉人从前说「过早」,是指起床不久,先吃点东西垫垫肚子,等会儿还要吃早饭,叶调元《汉口竹枝词》:「且慢梳头先过早,糍粑油饺一齐吞。」后来,过早与早餐合二为一,过早就是吃早餐。从前「过中」是指中饭以后,晚饭以前,下午三四点钟吃点东西,颇像西方的下午茶。后来渐渐不流行了。可见以前的「过早」、「过中」,都是正餐前的垫补。

严昌洪教授的这一观点,应该有其一定的道理,但所举「过饭下酒」及「过午了去」二例中的「过」,明显与随后「过早」、「过中」的过不同。「过饭」,上海也有这种说法,意为「辅以下饭」,譬如:「这小菜过饭很赞。」而「过午了去」,可以理解成「下午再走不迟」,并不见得有「吃了午饭再去」之意。

至于「过早」、「过中」,更有些不可理解。早饭前的点心谓过早,晚饭前的点心谓过中?按逻辑,不是该叫「过晚」么。

为什么是过早?仍旧不懂。

《勾践剑》M0000000061 · 2024年10月2日摄于中国湖北武汉湖北博物馆

1965年,湖北省荆州市江陵县望山村的一处古墓出土了两把青铜剑,一把剑身没有铭文,而另一把的剑身上则刻有两行鸟篆铭文。经过几路专家的反复辨认、考证和研判,确认铭文为:「钺王鸠浅,自乍用鐱」,即「越王勾践,自作用剑」。由此断定,此剑为越王勾践所用之剑。同时出土的另一把没有铭文的青铜剑与越王勾践剑极其相似,被认为是「辅剑」。

公元前494年,吴国击溃越国。在吴王夫差的威逼下,越王勾践被迫在吴国宫廷里服了三年苦役。被释放回国后,勾践卧薪尝胆、励精图治,一边发展国力,一边暗中备战。在此期间,勾践聘请龙泉宝剑的铸剑师欧治子倾力铸造了五把宝剑:湛庐、纯钧、胜邪、鱼肠、巨阙。越王勾践剑出土后,考古学家发现其与古籍中记载的纯钧剑十分神似,据此推测这把宝剑便是出自欧治子的五把宝剑之一。

尽管在地下封存了两千余年,越王勾践剑出圭时仍寒光闪现、锋利异常。当时有考古学家用其做划纸试验,两十余张张,刃到纸裂,切口齐整。

越王勾践剑曾多次出国展出,不幸的是,在一次出国展出过程中,剑刃受损,肉眼可见。可能是这个原因,2013年,这把稀世之剑被列入第三批禁止出国文物名单。

《铫子排骨藕汤》B0000000675 · 2024年10月1日摄于中国湖北武汉融厨湖北菜江汉路一店

到武汉的第一顿饭,便去了「融厨湖北菜」江汉路一店,因为他们家主打的,是在我看来完全可以媲美广东佛跳墙的藕汤。

汤在武汉是不可或缺的存在。武汉人爱喝汤,据说到了冷了要喝,热了要喝,病了要喝,新女婿上门要喝,坐月子要喝,逢年过节要喝,招待亲友要喝的地步。

鄂菜有「三无不成席」一说,头一条便是「无汤不成席」。《汉口竹枝词》「月二千钱雇乳娘,外加首饰与衣裳。荷包归主钱归彼,还要天天吃肉汤」,也反映出汤在武汉人心中不可或缺的地位。

武汉的汤各类繁多,其中最经典的非藕汤莫属。

武汉地处荆楚,湖多,藕也就多,而且荆楚的藕品质极佳,其中巴河的九孔藕最晚自唐朝便已闻名天下,有苏东坡诗为证:「巴河有藕天下奇,洁身方正举世稀!体长三尺无瑕疵,心多一窍有灵犀。神品有花难移种,灵根独恋故乡泥。七百年间为贡品,佳藕天成列御席。」

以藕入汤,对于武汉人来说,是再自然而然的想法了。

武汉的汤,不叫「做」,不叫「熬」,不叫「炖」,而叫「煨」。而且,武汉人煨汤,用一种专门的锅,叫「铫」,一种不上釉的素陶瓦罐。只有用铫煨出来的汤才算地道。

《许国石坊》A0111020002 · 2024年9月23日摄于中国安徽歙县徽州古城

许国石坊位于徽州古城阳和门东侧,是一座全国独一无二的双重古牌坊,因独特的造型,民间俗称八脚牌楼。许国石坊坊主许国是歙县县城人,嘉靖乙丑进士,嘉靖、隆庆、万历三朝重臣。万历十一年,以礼部尚书兼东阁大学士成为内阁成员,后又加封太子太保,授文渊阁大学士。万历十二年九月,因平定云南边境叛乱决策有功,晋升为少保,封武英殿大学士,所以也称大学士坊。

云南边乱平息之后,万历龙心大悦,大赏群臣。作为辅臣的许国,被赞为「协忠运筹,茂著劳绩」,受到了加恩眷酬。从《许文穆公集》上可以看出,此时,许国曾连上两疏,一再恳辞殊常恩命,皇帝不允,下旨「毋得固辞」。在这样的背景之下,云南平乱之后仅一月余,许国回到老家,催动府县,兴师动众,鸠集工匠,建造牌坊。

在世立坊,又如此规格,世所鲜见。仅此一点,足见万历帝对许国龙恩之浩荡。

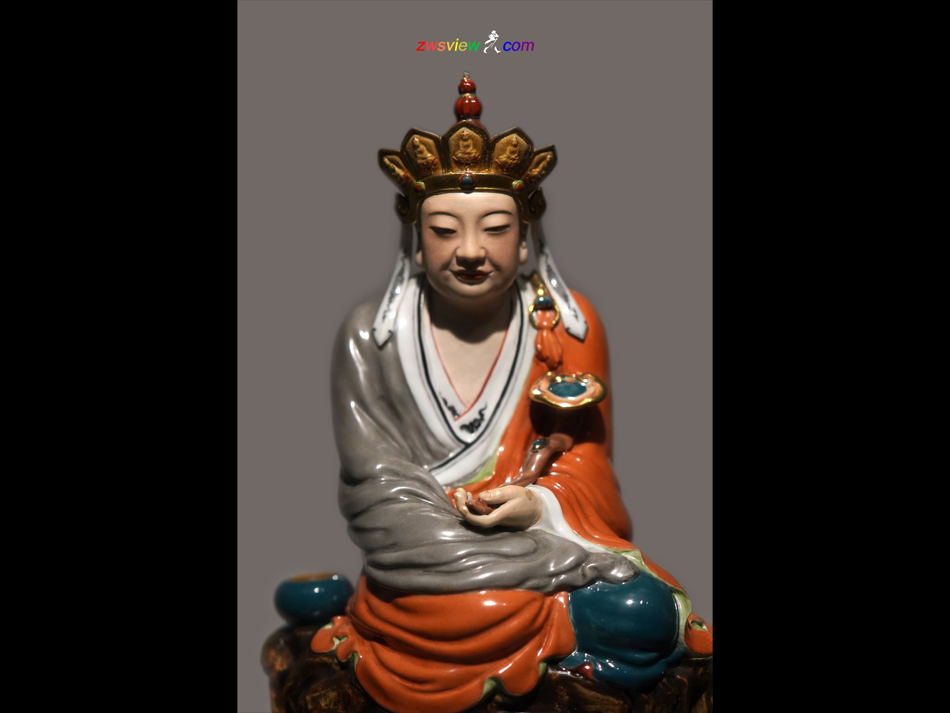

《沉思罗汉》M0000000060 · 2024年9月19日摄于中国江西景德镇中国陶瓷博物馆

去景德镇,鲜有不参观中国陶瓷博物馆的。其前身是景德镇陶瓷馆,现为国家一级博物馆,同时也是我国第一家大型陶瓷专题艺术博物馆。

很多人说,如果光就陶瓷藏品而言,中国陶瓷博物馆完全可以比肩故宫博物院。这过于夸张了。中国陶瓷博物馆公开展示的除了号称「镇馆之宝」的一件元青花瓶外,其他展品鲜有珍品,很多年代稍微久远些的展品似乎是用从窑场的废瓷堆里的碎瓷片拼接而成。而故宫博物院仅展出的元青花就有12件之多。完全不在一个量级。

不过,中国陶瓷博物馆有一件展品突然爆红,就是位于六楼常设展厅的瓷器艺术大师曾龙升创作的《釉下加彩十八罗汉》中的《沉思罗汉》。这尊罗汉雕像被一众网友戏称为「无语菩萨」,成为景德镇最火爆的「打卡」地。

真令人无语。

《抵达景德镇》F0300000650 · 2024年9月18日摄于中国江西景德镇陶溪川文创街区

驱车571公里,顺利抵达景德镇,全程用时七个半小时。出门时耽误了一会儿,原定早六点上车出发的,实际动身时差不多六点半。上海部分道路已经进入了早高峰,车跑不起来。最初的20公里用时将近一小时。出上海后路况好很多。途中停了两个服务区,前一个为的是上洗手间,后一个则是加油。六个多点小时跑了550公里,算是蛮顺当的了。

这一程,平均油耗百公里5.6升。

最初的计划是再晚些时候去景德镇的,因为那边就秋季天气稳定些。但国庆可能要跑一趟武汉,回来后紧接着要去东北,所以景德镇只能提前。

这次的行程大致是江西的景德镇,安徽的黟县、歙县古村落及新安江,然后看兴趣,是不是再去浙江找地方转转。