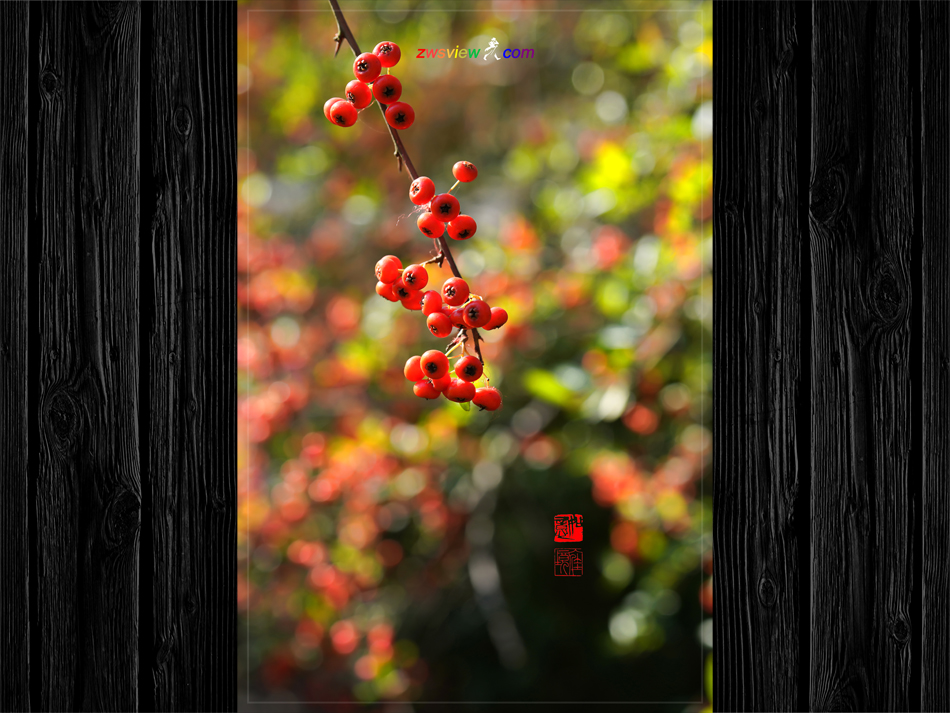

《秋》D0007000004 · 2019年12月9日摄于中国上海杨浦江湾湿地

「修身、齐家、治国、平天下」出自《礼记 · 大学》,全句为:「古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。」

这就像是登梯,格物,致知,诚意,正心,修身,齐家,最后才是平天下,得一步一步来。

活了大半辈子,「齐家」尚且不能,充其量也就企图「修身」,所以从不妄谈治国之道,因为不配。不但不谈,就连听到同事、同学或身边的什么人大谈治国方略,也是十分的头疼。

三餐箪食瓢饮,去操满汉全席的心,累不累啊,想想也累。

《秋》A0105010006 · 2017年11月28日摄于中国江西婺源江湾篁岭

《秋》

朱自清

我爱秋天,更爱秋天的早晨。秋天的早晨格外清爽、宁静、光明,默默地给人以生机勃勃的活力。我想,这并不是无意的遐思,而是家乡的山川景物给以抒笔的情怀。

早晨起来,一股带有成熟果实味的新鲜空气沁人心扉,觉得是那样的爽适和舒畅。整个村子是寂静的,时而听到几声雄鸡的晨鸣。此时向村中眺望,每家屋顶上炊烟袅袅,灰白色的烟气和晨雾融合在一起,飘飘荡荡,盘旋升腾,呈现出一派诙谐的景色。

村里的人们是非常珍惜早晨这宝贵的时光的,一大早就起来了。村子里,田野里响起了赶车的吆喝声和清脆的鞭声,这声音由远及近,由近及远,大车小辆,肩挑身背,开始了繁忙的早收。这时,我油然想起了「春种一粒籽、秋收万颗粮」这句农谚。他们一年四季是多么忙碌呀。

打从春天把粒粒良种播撒到地里,经过一季子的锄犁耕作,就等待着金秋季节的收获,俗话说:「民以食为天」。他们播种下的是血汗,而收获的更是用血汗辛勤耕耘出来的果实。

《埃尔 · 杰姆斗兽场》A4100000017 · 2019年4月12日摄于突尼斯埃尔杰姆

突尼斯埃尔杰姆,一座巨大的椭圆形建筑在落日的余辉中尽显磅礴之气,这就是古罗马鼎盛时期所修建的竞技场,也称埃尔 · 杰姆斗兽场斗兽场。然而,对于兴致勃勃的游客而言,恐怕很少有人想到,在历史上,由于罗马帝国曾长期盛行角斗表演,结果有无数生命在这里被撕成碎片。甚至有历史学家感慨道,只要你在角斗台上随便抓一把泥土,放在手中一捏,就可以看到印在掌上的斑斑血迹!

在古罗马长达千余年的历史上,角斗曾经是盛行了七百多年的一项娱乐风尚。它主要包括人与人之间的角斗表演、对俘虏处以戏剧性死刑的表演,以及人与兽搏斗或兽与兽厮杀的表演。这三种不同的娱乐形式汇聚在一起,成了古罗马帝国的头等娱乐项目。

那么,古罗马人为什么对角斗如此狂热呢?这得从他们的邻居埃特鲁斯坎人说起。据说,埃特鲁斯坎人在为死去的英雄举行葬礼时,会挑选一些斗士进行相互间的殊死搏杀,胜者向英雄致敬,死者则由戴着死神面具的奴隶拖出角斗场。当罗马人征服周边民族后,很快就接受了埃特鲁斯坎人这种蒙昧的习俗,将角斗这种充满血腥味的宗教仪式视为神圣和勇敢的代表。

最初,古罗马人只是在葬礼上举行这种血腥演出,那时候的角斗还不具备表演和娱乐性质。后来,由于角斗士所展示的勇气与技艺正是士兵所应具备的品质,这种表演很快便在以军事征服为传统的罗马流行起来,角斗士的训练方式甚至被融入正规的军事训练中。起初,角斗还仅限于人与人之间的拳斗,后来逐渐发展成人与老虎、狮子、熊、豹、野牛等猛兽的肉搏。到最后,为了寻求更大的刺激,手拿武器或盾牌相互拼杀的真正的角斗士出现了。

随着罗马人对角斗越来越狂热,古罗马不但承认其合法性,甚至专门为它制定了一整套规则。此后,出现了以各种名义举办的角斗比赛,以至于首都罗马以外的小城市也建起了露天竞技场,有钱人还经常举办私人赛会。

即便这样,狂热的罗马人还是觉得不够刺激,于是将模拟海战也搬到了游戏场上。第一场盛大的表演出现在凯撒执政期间,当时古罗马人在市郊专门挖出一块盆地,然后灌水举行海战演出。后来,帝国第一任皇帝屋大维为了庆祝「复仇战神」神殿的落成,在一个长1800英尺、宽1200英尺的人工湖上,用3000名战士重演了一次古希腊历史上著名的萨拉米斯海战。到了克劳狄皇帝时代,为庆祝福西恩隧道的完工,动用了1.9万人,做了一次古希腊式的三层桨与四层桨战船的战斗表演;为庆祝圣提多竞技场落成,又把整个竞技场灌水,重现了一次引起伯罗奔尼撒战争的科林斯人对科尔西拉的战斗场面。而表演这些战役的斗士,不是往日战俘就是已被定罪的犯人。他们互相残杀,直到有一方被屠戮干净为止,如果他们作战英勇,胜利者便能重获自由。

共和国末期,罗马那些手握重兵的统帅,比如庞培和凯撒,为了更有效地炫耀战功、威慑对手、笼络下层,纷纷将凯旋游行与舞台节目、马车比赛、角斗士对垒、人兽搏斗、集体处决、模拟战役等项目结合起来,创造出了一种极其壮观的全民娱乐方式。在当天,一般上午是人兽搏斗,中午是集体处决,下午便是角斗士对垒,这三种最血腥的表演才是其核心。到了帝国时代,竞技庆典则完全纳入了统治机制,历代罗马皇帝都把它作为与前代统治者攀比的主要内容,庆典的规模因此急剧膨胀。

竞技场中最简单的节目是外国兽类展览,但更多的则是让牠们彼此争斗,或与人斗,或被人们用箭或标枪猎杀。在尼禄时代的一次角斗中,一天就有400只老虎与公牛及大象搏斗;而在卡利古拉时代的一次角斗中,一天内也曾杀害400只熊;克劳狄皇帝则曾命令一个师的禁卫军与豹搏斗。表演中,即使动物不愿拼命,也会被鞭子、匕首及烫烙铁逼迫出战。

在竞技场中与野兽搏斗的,通常是被定了罪的犯人。为了满足观众的需求,他们有时被迫穿上皮衣模仿动物,成为专门投给野兽的食物;有时必须扮演一些历史上著名的悲剧人物,并像他们那样死去。譬如,扮演古希腊女巫美狄亚的对手,穿上一套易燃的袍子,转瞬间就被烧光;或者扮演古希腊大力神赫拉克勒斯,在火葬堆上被活活烧死;又或者扮演成阿提斯的样子,被公然阉割。据说曾有一位不幸的人,打扮成俄狄甫斯,带着七弦琴被送进竞技场,骤然间,饥饿的猛兽从四处狂奔而出,将他撕得粉碎。还有一名抢劫犯,居然被挂在十字架上,然后被熊一块一块地将他的肉吃掉。

当然,最受观众欢迎的节目还是人与人之间的角斗,包括两人对决和集体乱战。通常,参加比赛的人都是战俘、死刑犯或不服从的奴隶。罗马人认为,既然胜利者有屠杀囚犯的权利,那么在竞技场上给俘虏一个求生的机会算是他们的慷慨。罪犯从事角斗士这一行,仅限于杀人、抢劫、纵火、亵渎神明和叛变等罪行,但有时为了应付皇室的需求,而竞技场又恰好缺人的时候,也会逾越这些限制。除战俘、罪犯和奴隶外,因为观众的喝彩挺身而出,志愿担任角斗士的也不在少数。其中一些爱好冒险的,甚至投入到角斗士学校里训练。在那里,纪律十分严酷,违反规定就要受到鞭笞、烙印及用锁链囚禁等惩罚,很多人由于不堪忍受而自寻短见。

在比赛前夕,角斗士一般都有一餐丰盛的宴食。第二天早晨,他们穿上节日服装列队走进竞技场,通常配有矛、剑、刀等武器,还有钢盔、盾牌、防肩板、护胸板与胫甲等防具。除了在战车上交战或与兽类搏斗以外,他们也进行单人、双人或成组决斗。在单打对决时受了重伤,竞技场的主持人便会问观众的意愿,观众若竖起大拇指或摇动手帕就表示仁慈,对败者做宽大处置;若把大拇指往下伸,则表示胜者可以立刻去杀死败者。任何背叛公意贪生怕死的角斗士,都会引起憎恶,并用烫烙铁刺激他的勇气。集体搏斗则是更多人的生死斗。在屋大维举办的一次竞赛中,参战人数多达万人。疯狂的观众会用尖棍去刺失败者,察看他们是否装死,遇上装死的便会用木锤猛击他们的头颅。专门有奴隶打扮成信使神,用钩子把一批批的尸体拖出场外,同时还有专门的奴隶用锹把染了血的地面铲起,为下一个送死的人铺上新鲜的泥土。

可以毫不夸张地说,在古罗马,几乎每个人骨子里都是天生的施虐狂。数百年间,出现在角斗场上的观众,包括各阶层的人,甚至是独身的修女,都以观看人临终的痛苦为乐。为了弥补人数不足,他们竟连未成年的罪犯和奴隶也不放过。在这种施虐乐趣的驱使下,无数生命被活活折磨至死。他们不仅在庆祝活动中和露天剧场上欣赏角斗,在私人宴会时也举行角斗表演。客人们酒足饭饱后,主人便把角斗士召来,当有人被砍倒时,他们便高兴地鼓掌欢呼。那些战死在竞技场上的角斗士大多只有18到25岁。根据研究者估计,大约有70万人在罗马斗兽场中丧生,他们在众目睽睽下死去,唯一的目的只是让观众开心。

随着罗马帝国的扩张与强盛,角斗表演这种死亡游戏日益成为大众日常生活中不可或缺的一部分。对于当时的罗马人而言,角斗活动是一种高尚的娱乐。小普林尼就曾公开赞扬说这是「高贵的负伤与蔑视死亡」。就连以雄辩著称的西塞罗也认为,这种娱乐是良好的教育,它能够培养罗马人那种沉着、勇敢、视死如归的精神。其他大多数罗马人也极力维护斗士竞技活动,他们普遍认为,牺牲者是因重罪而被判死刑的人,这些人所受的痛苦可以当做对别人的警诫;见证这些人面对创伤及死亡,可以激发人们勇武的美德;经常目睹流血及战斗的景象,能使罗马人更适应战争和牺牲的需要。

在那个时代,整个罗马社会都对角斗有着强烈的兴趣。小孩玩的是假扮角斗士的游戏,年轻人热衷于谈论当地的格斗大明星。一般群众,尤其是妇女,都热烈赞扬著名的角斗士,其中与角斗士偷情的宫廷贵妇不在少数。据说当时曾有人指责皇帝马可 · 奥儒略的妻子福斯蒂娜与角斗士私通,甚至把她那残暴的儿子康茂德说成是与角斗士的私生子。此外,著名的角斗士成了诗歌的题材,他们的肖像还被画在灯具、碗碟和花盆上。

角斗刚开始盛行时,罗马人就兴建了闻名于世的竞技场科洛塞奥大斗兽场。「科洛塞奥」来源于意大利文,为高大、巨大之意。当年这里可是暴君尼禄的御花园,由于它建在一个小湖之中,而湖边还建有高达36米半的尼禄镀金铜像,罗马人称之为巨大金像,斗兽场因此而得名「科洛塞奥」。它历时八年建成,以庞大、雄伟、壮观著称于世,在建筑史上是堪称典范的杰作和奇迹。现在虽只剩下大半个骨架,但气势犹存。斗兽场平面呈椭圆形,占地约2万平方米,外围墙高57米,相当于现代19层楼房的高度。该建筑为4层结构,外部全由大理石包裹,下面3层分别有80个圆拱,其柱形极具特色,第4层则以小窗和壁柱装饰。场中间的角斗台亦为椭圆形,长86米,宽63米,相当于一个足球场大小。角斗台下是地窖,关押猛兽和角斗士。周围的看台分为3层,底层是皇帝和贵族的座席,第二层为高阶市民席,第三层则为平民席,再往上就是大阳台,供没有席位的观众站着观看。整个斗兽场看台可同时容纳5万名观众,底层地面有80个消防通道,可确保出现意外时30分钟内把场内观众全部疏散离场。

公元80年,科洛塞奥斗兽场工程竣工时,尼禄为此举行了为期100天的庆祝典礼。在这漫长的100天中,古罗马统治者驱使5000头猛兽与3000名奴隶、战俘、罪犯上场表演,于是,人与人、人与兽、兽与兽之间相互残杀,直到人与兽同归于尽为止。

古罗马人的这项娱乐直到基督教在罗马帝国占据统治地位后才逐渐消退。由于基督徒极端憎恶角斗活动,第一个受洗入教的君士坦丁大帝于公元325年下令禁止角斗比赛。但直到公元403年,罗马的圆形竞技场才最终让角斗永远退出历史舞台。

《唐 · 吉诃德》N0000000003 · 2019年12月2日摄于中国上海

终于出太阳了。凡是阳光能够照射到的地方全被外婆晾晒的衣被给占了,留给我的就只有厅里这窄窄的一条。

自《别秋阳》之后,天真就一直没放过晴。真是乌鸦嘴。

我经常被自己的乌鸦嘴给吓着。

有一回,一个朋友开着刚提的车找到我,问要不要开着玩。我说不开,不敢开。他问为什么。我说新车不好说,真要是挡风玻璃碎了啥的,你心疼,我也不好交待。

当天下班后,我还没到家,就接到了他的电话,说挡风玻璃真碎了。

另一回则更绝。

那天跟几个同事开车送一个日本客户去无锡。快到目的地的时候,客户也是客气,掏出钱,说我们回上海会比较晚,路上找地方喝杯咖啡、吃点东西。我说不用了,我们一会儿遇上啥事被留在无锡也说不准。他问会有啥事,我说比如下雪。后来在往回赶的时候,漫天飞雪,能见度非常低,路也异常的滑。安全起见,我们当即决定就近找酒店住下,等次日看路况再作打算。

当时那个时节,无锡几乎不下雪。

《福冈城遗址》A0202000002 · 2010年12月1日摄于日本福冈

中国的城和欧洲以及日本的城完全不同。在中国,城是城市;而在欧洲及日本,城往往是城堡。

作为冷兵器时代最重要的防御工事,城的形式取决于战争的规模。中国古代战争的规模小则数千人,大则上万人,城内的守军的数量庞大,同时还必须配有同样规模庞大的上至政府下至百姓来负责管理、维持守军的平时和战时的运行和保障。于是中国的城便成了「城市」。

相比中国,欧洲及日本古代战争的规模要小得多,往往只有几十人、数百人,守军的人数也就少得多,城堡完全可以胜任。

古代欧洲国家众多,有的非常小。像著名的茜茜公主,她爹是巴伐利亚的马克西米里安 · 约瑟夫公爵,拥有自己的「公国」,但其治下也就千把人,规模甚至不及上海大一点的居委会。可想而知,像这样的国家与邻国交战,也就是中国村与村之间的械斗级别。

中国也有很多具有城堡功能的建筑,比如客家「土楼」,就是用来防御外族或土匪的袭扰。

《帕绍风光》A0301000013 · 2019年9月18日摄于德国巴伐利亚帕绍

雅利安

雅利安人容易与「原始印欧人」相混淆。考古学上,原始印欧人发源自南俄草原,他们的文化遗址可追溯至公元前4000年,称为「颜那亚文化」。公元前3000至公元前2200年,颜那亚文化向东传播,在中亚称为「阿凡纳沃羡文化」,再向东还有分支。原始印欧人也同样向西传播,但规模似乎不大,可能与欧洲早期的凯尔特人之类的有关联。

雅利安人是公元前1600年才出现在南俄草原的。他们的故乡也是南俄草原,这就容易造成混淆。他们的迁徙路线也同样存在争议,很可能是先往中亚,再进入南亚印度。往后比较长时间,才进入伊朗。这是语言学证据支持的观点。

雅利安人与原始印欧人的区别,主要是雅利安人已经掌握了需要畜牧技术和马车技术的游牧文明,驯马和马车均已成熟。由于掌握游牧优势,雅利安人在欧洲出现了大面积扩张。这就是雅利安人神话在欧洲长盛不衰的主要原因。

日耳曼

日耳曼是罗马人对公元前后生活在欧洲中部的诸多族群的总称,约有20余部蛮族。最早见于凯撒的《高卢战记》,而后由罗马史家塔西佗《日耳曼尼亚志》详细记录。由于塔西佗有意借用蛮族文化反讽罗马的腐朽,所以对「日耳曼人」有了很多溢美之词。这应该就是日耳曼自豪感的最初源头。实际上,所谓「日耳曼人」包含了诸多不同族群,主要是一个地理族群概念,就像我们古代说的「东夷、西戎」一样,其中有复杂的成分,只是一个统称而已。

德意志

中世纪,日耳曼20余部蛮族中最强大的法兰克人统一诸部,建立法兰克王朝。但王朝很快崩溃,其东部地区,即今德国范围后分裂为「东法兰克王国」,这个王国在公元前900年左右绝嗣,权力辗转落入萨克森部之手。

萨克森王系强大时,就建立了一种奇特的王朝模式,称为「神圣罗马帝国」。这是一种利用宗教统治的诸侯霸政,犹如春秋五霸。这种模式一直非常松散,几乎没有统治可言,七个选帝侯各自为政,仅仅维持着名义上的体系。但它确实也维持下来了。这是一件非常奇怪的事情,可能与罗马帝国的余威有关。

经过这轮变迁,法兰克部的影响自然被排除,「条顿」和「德意志」成了新的自我认同。近代以后的德国人就吹嘘这个模式是「德意志第一帝国」,但实际上,德意志认同只是潜在的,官方名称始终是「罗马」。因为德意志的范围比较窄,并不能涵盖20余部日耳曼人。确切的说,德意志只是一个地理族群概念,仅仅包含萨克森、巴伐利亚、勃兰登堡、美因茨等等几个核心部族圈子,类似我们的「诸夏」。

普鲁士

由于神圣罗马帝国太过松散,长期以来不能崛起权力中心,七大选帝侯和各种封建主之间处于均势之中。直到十字军东征时代,才出现了「条顿骑士团」。

这个武士团体由日耳曼诸部的尚武之士组成,在后来几百年的血与火的战争中,成长为日耳曼地区最强大的势力。他们向北夺得了普鲁士地区,最终在16世纪由骑士团长阿尔布雷希特成立「普鲁士公国」。又因为他本人是勃兰登堡藩侯的儿子,于是顺利组成了“勃兰登堡-普鲁士公国”。直到此时,德意志地区才出现一个压倒性的势力。

得注意的是,这个过程与宗教改革有关。路德宗对这个邦国的形成起到了重要的粘合剂作用。马丁路德的宗教思想,自此与普鲁士公国和德意志地区的民族主义融为一体。以后成为德国右翼民族主义的主要支柱。

德意志帝国

普鲁士强大之后,在德意志地区成为压倒性势力,它的「普鲁士军官团」实际上就是条顿骑士团的继承者,这些人是四五百年的军事家族,有强悍的军事能力。随着普鲁士兴起,资本主义将德意志地区各邦紧密联系起来。俾斯麦依托这种骑士团势力和资本主义的合力,经过巧妙运作,建成了德意志民族国家,只是奥地利没能并入版图。严格说,这才是德意志地区的第一个民族国家。

德国

德国的历史太过复杂,掺杂了太多民族主义的想象。实际上,普鲁士崛起才带动了民族主义运动,所谓的「自古以来的德国」是不存在的。这个特点,造成了德国人拥有极其浓厚的种族情结。他们经常会玩过界,超出德意志地区,把日耳曼人纳入民族认同,甚至把上古的雅利安人也纳入民族认同。这个倾向十分危险,随着未来右翼再次崛起,欧洲的历史恐怕又要进入古代的轮回。

《纽约》A3202000009 · 2018年5月26日摄于美国纽约

感恩节。

感恩节起源于美国,是为了对帮助随「五月花」号登陆美洲大陆的第一批美国先民度过难关并幸存下来的印第安人表达感激之情。但后来,美国人嫌印第安人碍事,于是总统下令,把印第安人杀了十之八九,剩下的也都被圈进了贫瘠蛮荒的「保护区」。2017年11月23日的《感恩节》,说的就是这件事。

火鸡对于美国人,就像饺子对于中国的北方人,是重要节日里家家户户餐桌上最具代表性的食物,比如圣诞节,再比如感恩节。

火鸡就是吐绶鸡,但在不同国家有着不同的叫法。在牠的故乡北美,火鸡被叫称「土耳其鸡」;但在土耳其,牠是「印度鸡」;而在印度,牠又成了「秘鲁鸡」。

火鸡在马来西亚称「荷兰鸡」,在荷兰称「卡里卡特鸡」,在中东称「希腊鸡」,在希腊人称「法国鸡」,在法国称「印度鸡」。阿拉伯人管火鸡称叫「罗马鸡」,而到了东非,火鸡甚至都不再是「鸡」,变成了「巨鸭」。

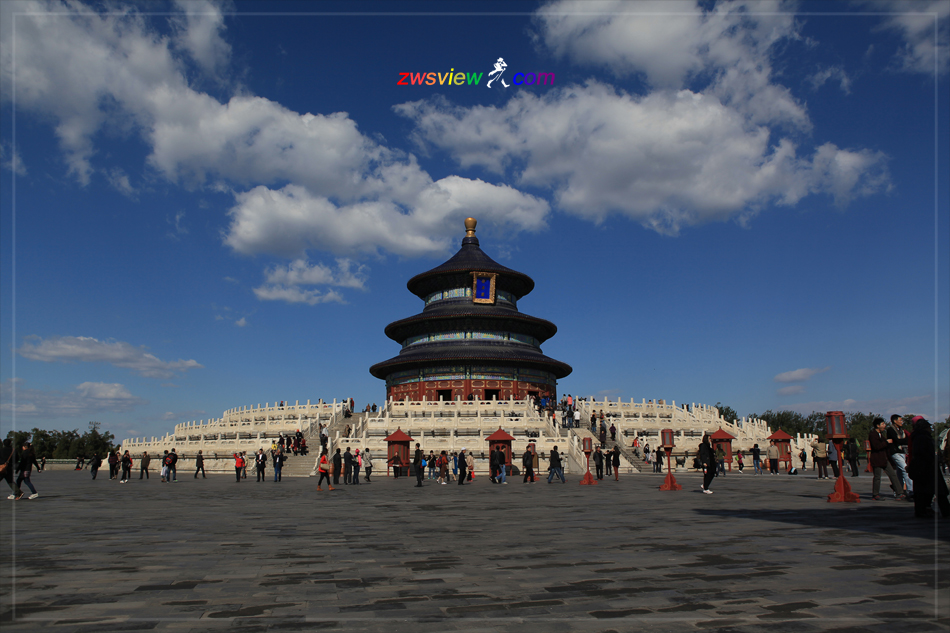

《圜丘坛内壝棂星门》A0108030005 · 2012年10月22日摄于中国北京崇文天坛

「棂星」原为「灵星」,灵星也叫田天星,在二十八宿之一的「龙宿」的左角主管农业和文运。古时祭天祈年,常造灵星门以表天门。灵星门因形似窗棂,故也称棂星门。

其实,棂星门是从唐代的乌头门发展而来的。宋代《营造法式》记载的乌头门图,可以看出和现在的棂星门略同。其形式为:在两立柱之中横一枋,柱端安瓦,柱出头染成黑色,枋上书名。柱间装门扇,古代有以旌表的建筑。宋代以后,棂星门只是作为一种象征而不再具有防御等实用功能,于是,棂星门只剩下华表柱和额枋横梁构成冲天式牌坊。

天坛作为皇家祭天之所,自然少不了棂星门。天坛共有棂星门二十四座,内外壝东、南、西、北四面各三座,南面最大,为上帝专用;东面次之,为皇帝专用;西面再次之,为其他人员所用。

其实棂星门最常见于各地的孔庙。自明洪武十五年,孔庙前开始出现棂星门,喻尊孔如天。