《佛罗里达南海滩》A3201000005 · 2017年11月2日摄于美国佛罗里达

可能是嫌中国的「传统」养生之术,辟谷、排毒、气功、放血,或诸如此类,背后的理论过于高深莫测、云里雾里,于是乎洋人自己琢磨了「东方的神秘力量 」《道德经》中「玄牝之门,是谓天地根」,发明了一种通俗易懂、简单易学的养生大法:晒腚。这股源自美利坚的清奇之风很快在洋人圈里蔓延开来,成为一种新的时尚。

在众多的「晒腚」拥趸者中,有一个妇人将自己袒胸光腚、四仰八叉地躺在石头上晒太阳的照片发在社交网站上,并解释说,她这么做已经有好几周了。这种姿势能高效便捷地「集日月天地之灵气」。

洋人发达是有道理的。中国人一般只开「七窍」,而洋人又多开了一窍,专用来采集「日月天地之灵气」。

《晒曝光浴的老妇人》F0100000065 · 2013年1月1日摄于越南岘港

法国《小报》网近日刊发了一篇文章,题目是:《文化差异,令人吃惊的十个中国习惯》。文中罗列了十个「令法国人惊讶的」十个中国人的常见或曾经常见的行为,并逐一进行了解释或点评。

一、清晨的公园里或马路上,不少中国老年人喜欢倒着走路。这是典型的中医练习,可锻炼不同肌肉、缓解背痛并改善肝脏功能。

点评:确实。

二、中国孩子穿开裆裤在乡村仍常见。这种做法其实省去了买纸尿片且环保,还能促使孩子快速学会自理。

点评:确实。主要还是因为经济不发达。现在发达地区已经很少见到这种情况了。

三、许多中国人习惯留长指甲,尤其是小拇指。别以为这只是为掏耳朵。封建王朝时期,贵族文人不干体力活,留长指甲曾是社会地位的标签。

点评:几十年前很常见,现在几乎见不到了。

四、在中国见到海滩上女性戴面罩、大晴天打伞,别奇怪。中国女人甚至男性都喜欢防晒。黝黑肤色不被视为美,而是田间劳作的结果。若有法国人觉得自己面色苍白,不妨去中国走走,肯定有人恭维你肤白如玉。

点评:东亚人通常不缺日照,所以不用像洋人一样需要靠日光浴来维持健康。

五、中国餐馆夏天也给客人提供热水,因为中医认为饮冷水对身体有害,喝热水促进排汗、调节体温,冬天喝热水还可暖身。

点评:确实。

六、尽管中国禁止随地吐痰,但仍很普遍。吐痰人用力清嗓子,大声吐出。据说这有助于健康,因为积于体内的毒素须清除,按住一个鼻孔用力擤鼻涕也是同理。只是不明白,为何要在大街上这么做。

点评:确实。只是很多洋人在公共场合超大声擤鼻涕的现象司空见惯,为什么法国人对大声吐痰感到惊讶,不解。

七、中国人在朋友聚会时,气氛越好越要吵吵闹闹,这才表现出开心,即使在餐馆吃饭也没关系。

点评:确实。但情况正在改变。

八、与法国人习惯迟到不同,中国人一般很准时,觉得守时是尊重对方。但中国人的时间观念并不总是很严格,也愿意灵活处理。

点评:个例不谈,看主流。

九、遇到冲突或尴尬场面,中国人习惯保持预防性微笑。不要觉得受到冒犯,这其实是尊重的表现。在中国,发怒意味着丢面子。冲突时微笑不至于丢了自己的面子,也是给对方留面子。此外,笑也是一种礼貌拒绝。

点评:这种情况不多见,可能是误会了。

十、中国人口众多,几乎没有个人空间概念。在街上晾晒内衣,在楼下或公园议论别人很常见,对他人的好奇心也很重。

点评:属实。但在大街上晾晒内衣,一多半是因为居住条件所限。顺便提一下,在大街上晾晒内衣确实不雅,但不至于「惊讶」。去年坐「维京」轮游多瑙河,见到岸上好多洋人在晒屁股来着。

《醉蟹》B0000000079 · 2014年11月5日摄于中国上海

阿城对海参、鱼翅、甲鱼可以「滋阴壮阳」的说法嗤之以鼻,同时却又笃信吃木耳可以「润肺」,也是蛮有趣的。

《中国人的吃法已经是兵法了》

阿城

我们都有一个胃,即使成为植物人后,也还有一个胃,否则连植物人也是做不成的。

有人开玩笑说,中国文化只剩下了个「吃」。如里你认为这个「吃」是为了胃,那可就错了。这个「吃」是为了眼睛、鼻子和嘴巴的,所谓「色、香、味」。嘴巴这一项里,除了「味觉」,也就是「甜、咸、酸、辣、辛、苦、膻、腥、麻、鲜」,还有一个很重要的「口感」,所谓「滑、脆、粘、软、嫩、凉、烫」。

我当然没有忘掉「臭」,臭豆腐,臭咸鱼,臭冬瓜,臭蚕豆,之所以没有写到「臭」,是因为我们不是为了其「臭」才去吃,而是为了品其「鲜」。

说到「鲜」,食遍全世界,我觉得最鲜的还是中国云南的鸡棕菌。用这种菌做汤,其实极危险,因为你会贪鲜,喝到胀死。我怀疑这种菌里含有什么物质,能完全麻痹我们脑里面下视丘中的拒食中枢,所以才会喝到胀死还想喝。

河豚也很鲜美,可是有毒,能置人死命。如果你有机会去日本,不妨找间餐馆(坐下之前切记估计好付款能力),里面治河豚的厨师一定要是有执照的。我建议你第一次点的时候,点带微毒的,吃的时候极鲜,吃后身体的感觉有些麻麻的。我再建议你此时赶快作诗,可能此前你没有作过诗,而且很多朦胧诗人还健在,但是你现在可以作诗了。

中国的「鲜」字,是「鱼」和「羊」,一种是腥,一种是膻。我猜「鲜」的意义是渔猎时期定下来的,之后的农业文明,再找到怎样鲜的食物,例如鸡枞菌,都晚了,都不够「鲜」了,位置已经被鱼和羊占住了。

鱼中最鲜的,我个人觉得是广东人说的「龙利」。清蒸,加一点葱丝姜丝,葱姜丝最好顺丝切,否则料味微重,淋清酱油少许,蒸好即食,入口即化,滑、嫩、烫,耳根会嗡的一声,薄泪洇濡,不要即刻用眼睛觅知音,容易被人误会为含情脉脉,心下感激就是了。

羊肉为畜肉中最鲜。猪肉浊腻,即使是白切肉;牛肉粗重,即使是轻微生烤的牛排。羊肉乃肉中之健朗君子,吐雅言,脏话里带不上羊,可是我们动不动就说蠢猪笨牛;好襟怀,少许盐煮也好,红烧也好,煎、炒、爆、炖、涮,都能淋漓尽致。我最喜欢爆和涮,尤其是涮。

涮时选北京人称的「后脑」,也就是脖子上的肉,肥瘦相间,好像有沁色的羊脂玉,用筷子夹入微滚的水中(滚水会致肉滞),一顿,再一涮,挂血丝,夹出蘸料,入口即化,嚼是为了肉和料混合,其实不嚼也是可以的。料要芝麻酱(花生酱次之),豆腐乳(红乳烈,白乳温),虾酱(当年产),韭菜花酱(发酵至土绿),辣椒油(滚油略放浇干辣椒,辣椒入滚油的制法只辣不香),花椒水,白醋(熏醋反而焦钝),葱末,芫荽段,以个人口味加减调和,有些人还会加腌糖蒜。据说马连良先生生前到馆子吃涮羊肉是自己带调料,是些什么?怎样一个调法?不知道,只知道他将羊肉真的只是在水里一涮就好了,省去了一顿的动作。涮羊肉,一般锅底放一些干咸海虾米和香菇,我觉得清水加姜片即可。料里如果不放咸虾酱,锅底可放干咸海虾米,否则重复;香菇如果在炭火上炙一下再入汤料,可去土腥味儿;姜是松懈肌肉纤维的,可以使羊肉嫩。

我在内蒙古插队的时候,看到蒙古人有一种涮法是将羊肉在白醋里涮一下,「生涮」。我试过,羊肉过醋就白了,另有一种鲜,这种涮法大概是成吉思汗的骑兵征进时的快餐吧,如果是,可称为「军涮」。

中国的饮食文化里,不仅有饱的经验,亦有饿的经验。

中国在饥馑上的经验很丰富,「馑」的意思是蔬菜歉收。浙江不可谓不富庶,可是浙江在菜上的特点多干咸或发霉的货色,比如萧山的萝卜干、螺蛳菜,杭州、莫干山、天目山一带的咸笋干,义乌的大头菜,绍兴的霉干菜,上虞的霉千张。浙江明明靠海,但有名的却是咸鱼,比如玉环的咸带鱼,宁波的咸蟹、咸鳗鲞、咸乌鱼蛋、龙头烤、咸黄泥螺。

宁波又有一种臭冬瓜,吃不惯的人是连闻都不能闻的,气味若烂尸,可是爱吃的人觉得非常鲜,还有一种臭苋梗也是如此。绍兴则有臭豆。

鲁迅先生是浙江人,他怀疑浙江人祖上大概不知遭过多大的灾荒,才会传下这些干咸臭食品。我看不是由于饥馑,而是由于战乱迁徙,因为浙江并非闹灾的省份。中国历史上多战乱,乱则人民南逃,长途逃难则食品匮乏,只要能吃,臭了也得吃。要它不臭,最好的办法就是晾干腌制,随身也好携带。到了安居之地,则将一路吃惯了的干咸臭保留下来传下去,大概也有祖宗的警示,好像我们亲历过的「忆苦思甜」。广东的客家人也是历代的北方逃难者,他们的食品中也是有干咸臭的。

中国人在吃上,又可以挖空心思到残酷。

云南有一种「狗肠糯米」,先将狗饿上个两三天,然后给它生糯米吃,饿狗囫囵吞,估计糯米到了狗的「十二指肠」(狗的这一段是否有十二个手指并起来那么长,没有量过),将狗宰杀,只取这一段肠蒸来吃。说法是食物经过胃之后,小肠开始大量分泌蛋白酶来造成食物的分化,以利吸收,此时吃这一段,「补得很」。

还是云南,有一种「烤鹅掌」,将鹅吊起来,鹅掌正好踩在一个平底锅上,之后在锅下生火。锅慢慢烫起来的时候,鹅则不停地轮流将两掌提起放下,直至烫锅将它的掌烤干,之后人单取这鹅掌来吃。说法是动物会调动它自己最精华的东西到受侵害的部位,此时吃这一部位,「补得很」。

这样的吃法已经是兵法了。

相较中国人的吃,动物,再凶猛的动物,吃起来也是朴素的。它们只是将猎物咬死,然后食其血或肉,然后,就拉倒了。它们不会煎炒烹炸熬煸炖涮,不会将鱼做成松鼠的样子,美其名曰「松鼠鳜鱼」。你能想象狼或豹子挖空心思将人做成各种肴馔才吃吗?例如爆人腰花,炒人里脊,炖人手人腔骨,酱人肘子,卤人耳朵,涮槽头肉,干货则有人火腿,人鞭?

吃,对中国人来说,上升到了意识形态的地步。「吃哪儿补哪儿」,吃猪脑补人脑,这个补如果是补智慧,真是让人犹豫。吃猴脑则是医「羊角风」,也就是「癫痫」,以前刑场边上总有人端着个碗,等着拿犯人死后的脑浆回去给病人吃,有时病人根本是到刑场上毙了就吃。「吃鞭补肾」,如果公鹿的性激素真是由吃它的相应部位就可以变为中国男人的性激素,性这件事也真是太简单了。不过这是意识形态,是催眠,所谓「信」。海参、鱼翅、甲鱼,都是暗示可以补中国男女的性分泌物的食品,同时也就暗示性的能力的增强。我不吃这类东西,只吃木耳,植物胶质蛋白,而且木耳是润肺的,我抽烟,正好。

说了半天都是在说嘴,该说说胃了。

食物在嘴里的时候,真是百般滋味,千般享受,所以我们总是劝人「慢慢吃」,因为一咽,就什么味道也没有了,连辣椒也只「辣两头儿」。嘴和肛门之间,是由植物神经管着的,这当中只有凉和烫的感觉,所谓「热豆腐烧心」。食物被咽下去后,经过食管,到了胃里。胃是个软磨,将嚼碎的食物再磨细,我们如果不是细嚼慢咽,胃的负担就大。经过胃磨细的食物到了十二指肠,重要的时刻终于来临。我们千辛万苦得来的口中物,能不能化成我们自己,全看十二指肠分泌出什么样的蛋白酶来分解,分解了的,就吸收,分解不了吸收不了的,就「消化不良」。

消化不良,影响很大,诸如打嗝放屁还是小事,消化不良可以影响到精神不振,情绪恶劣,心情不好,思路不畅,怨天尤人。自己烦倒还罢了,影响到别人,鸡犬不宁,妻离子散不敢说,起码朋友会疏远你一个时期,「少惹他,他最近有点儿精神病」。

小的时候,长辈总是告诫不要挑食,其中的道理会影响人一辈子。

人还未发育成熟的时候,蛋白酶的构成有很多可能性,随着进入小肠的食物的结构,蛋白酶的种类开始逐渐形成以至固定。这也就是例如小时候没有喝过牛奶,大了以后凡喝牛奶就拉稀泻肚。我是从来都拿牛奶当泻药的。亚洲人,例如中国人,日本人,韩国人到了牛奶多的地方,例如美国,绝大多数都出现喝牛奶就泻肚的问题,这是因为亚洲人小时候牛奶喝得少或根本没得喝而造成的。

牛奶在美国简直就是凉水,便宜,管够,新鲜。望奶兴叹很久以后,我找到一个办法,将可口可乐掺入牛奶,喝了不泻。美国专门出一种供缺乏分解牛奶的蛋白酶的人喝的牛奶,其中掺了一种酶。这种牛奶不太好找,名称长得像药名,总是记不住,算了,还是喝自己调的牛奶吧。

不过,「起士」或译成「忌司」的这种奶制品我倒可以吃。不少中国人不但不能吃,连闻都不能闻,食即呕吐,说它有一种腐败的恶臭。腐败,即是发酵,动物蛋白质和动物脂肪发酵,就是动物的尸体腐败发酵,臭起来真是昏天黑地,我居然甘之如饴,自己都感到不可思议。我是不吃臭豆腐的,一直没有过这一关。臭豆腐是植物蛋白和植物脂肪腐败发酵,比较动物蛋白和动物脂肪的腐败发酵,差了一个等级,我居然喜欢最臭的而不喜欢次臭的,是第二个自己的不可思议。

分析起来,我从小就不吃臭豆腐,所以小肠里没有能分解它的蛋白酶。我十几岁时去内蒙古插队,开始吃奶皮子,吃出味道来,所以成年以后吃发酵得更完全的起士,没有问题。

陕西凤翔人出门到外,带一种白土,水土不服的时候食之,就舒畅了。这白土是碱性的,可见凤翔人在本乡是胃酸过多的,饮本地的碱性水,正好中和。

所以长辈「不要挑食」的告诫会影响小孩子的将来,道理就在于你要尽可能早地、尽可能多地吃各种食物,使你的蛋白酶的形成尽可能的完整,于是你走遍天下都不怕,什么都吃得,什么都能消化,也就有了幸福人生的一半了。

所谓思乡,我观察了,基本是由于吃了异乡食物,不好消化,于是开始闹情绪。

我记得一些会写些东西的人到外洋走了一圈之后,发表一些文字,常常就提到饮食的不适应。有的说,西餐有什么好吃?真想喝碗粥就咸菜啊。这看起来真是朴素,真是本色,读者也很感动。其实呢?真是挑剔。

我就是这样一种挑剔的人。有一次我从亚利桑那州开车回洛杉矶。

我的旅行经验是,路上带一袋四川榨菜,不管吃过什么洋餐,吃上一根榨菜,味道就回来了,你说我挑剔不挑剔?

话说我沿着十号州际公路往西开,早上三明治,中午麦当劳,天近傍晚,突然路边闪出一块广告牌,上写「金龙大酒家」,我毫不犹豫就从下一个出口拐下高速公路了。

我其实对世界各国的中国餐馆相当谨慎。威尼斯的一家温州人开的小馆,我进去要了个炒鸡蛋,手艺再不好,一个炒蛋总是坏不到哪里去吧?结果端上来的炒鸡蛋炒得比盐还咸。我到厨房间去请教,温州话我是不懂的,但掌勺儿的说「我忘了放盐了」这句话我还是懂了,其实是我忘了浙江人是不怕咸的,不过不怕到这个地步倒是头一次领教。

在巴黎则是要了个麻婆豆腐,可是什么婆豆腐都可以是,就不是麻婆豆腐。麻婆豆腐是家常菜呀!炝油,炸盐,煎少许猪肉末加冬菜,再煎一下郫县豆瓣,油红了之后,放豆腐下去,勾兑高汤,盖锅。待豆腐腾的涨起来,起锅,散生花椒面、青蒜末、葱末、姜末,就上桌了,吃时再拌一下,一头汗马上就吃出来。

看来问题就出在家常菜上。家常菜原来最难。什么「龙凤呈祥」,什么「松鼠鳜鱼」,场面菜不常吃,吃也是为吃个场面气氛,不好吃也不必说,难得吃嘛。家常菜天天吃,好像画牛,场面菜不常吃,类似画鬼,「画鬼容易画牛难」。

好,转回来说美国西部蛮荒之地的这个「金龙大酒家」。我推门进去,站柜的一个妇人迎上来,笑容标准,英语开口,「几位?」我觉得有点不对劲,因为从她肩上望过去,座上都是牛仔的后代们,我对他们毫无成见,只是,「您这里是中国餐吗?」

「当然,我们这里请的是真正的波兰师傅。」

到洛杉矶的一路上我都在骂自己的挑剔。波兰师傅怎么了?波兰师傅也是师傅。我又想起来贵州小镇上的小饭馆,进去,师傅迎出来,「你炒还是我炒?」中国人谁不会自己炒两个菜?「我炒。」所有佐料都在灶台上,拣拣菜,抓抓码,叮当五四,两菜一汤,头上冒汗。师傅蹲在门口抽烟,看街上的女人走过去,屁股扭过来又扭过去。

所以思乡这个东西,就是思饮食,思饮食的过程,思饮食的气氛。为什么会思这些?因为蛋白酶。

叶落归根,直奔想了半辈子的餐馆,路边摊,张口要的吃食让亲戚不以为然。终于是做好了,端上来了,颤巍巍伸筷子夹了,入口,「味道不如当年的啦。」其实呢,是老了,味蕾退化了。

老了的标志,就是想吃小时候吃过的东西,因为蛋白酶退化到最初的程度。另一个就是觉得味道不如从前了,因为味蕾也退化了。六十岁以上的老人对食品的评价,儿孙们不必当真。我老了的话,会三缄其口,日日喝粥就咸菜,能不下厨就不下厨,因为儿孙们吃我炒的蛋,可能比盐还咸。

与我的蛋白酶相反,我因为十多岁就离开北京,去的又多是语言不通的地方,所以我在文化上没有太多的「蛋白酶」的问题。在内蒙,在云南,没有人问过我「离开北京的根以后,你怎么办?你感觉如何?你会有什么新的计划?」现在倒是常常被问到「离开你的根以后,你怎么办?你感觉如何?你适应吗?」我的根?还不是这里扎一下,那里扎一下,早就是个老盲流了。

你如果尽早地接触到不同的文化,你就不太会大惊小怪了。不过我总觉得,文化可能也有它的「蛋白酶」,比如母语,制约着我们这些老盲流。

《清晨的布达佩斯》A2701000008 · 2019年9月13日摄于匈牙利布达佩斯

本文根据《匈牙利联合报》相关文章整理。

不论对于外国人还是匈牙利人来说,匈牙利最神秘的习俗莫过于喝啤酒的时候从不碰杯。对此,一介广为流传的解释是:奥地利侵略者在1849年成功入侵匈牙利后碰杯相庆。这让匈牙利人感到耻辱,从此喝啤酒时不再碰杯。

但这种解释没有依据。首先,我们没有看到有关奥地利军队在那块战争胜利后举办庆祝活动的任何资料。相反,奥地利军队占领匈牙利后,将很多匈牙利将军送上了绞刑架,而奥地利当局认为处决为荣誉和责任而战的匈牙利将军这种做法极不妥当,所以不可能举行庆祝活动。其次,奥地利人喝啤酒时也没有碰杯的习惯。他们通常只是用酒杯轻叩桌子。

历史学家罗伯特 · 赫尔曼认为,匈牙利人喝啤酒不碰杯,是因为另一场战争,即匈牙利人收复布达城堡。

当时为了保护平民和历史建筑,匈牙利指挥官要求据守城堡的奥地利指挥官海因里希 · 亨茨放弃抵抗,不得屠杀平民及破坏历史建筑。但海因里希 · 亨茨对此置若罔闻,一连十多天向多瑙河对岸的佩斯进行炮击,导致70余平民死亡,以及大量历史建筑被毁。这彻底激怒了匈牙利人。当他们攻进城堡后,在辛特烈广场将亨茨击毙。

到了奥匈帝国时期,海因里希 · 亨茨作为奥地利的英雄,他的雕像被竖立在辛特烈广场。弗兰茨 · 约瑟夫亲自参加了雕像的揭幕仪式。在随后举行的宴会上,人们纷纷碰杯以示庆祝。这件事让匈牙利人感到非常郁闷,用不碰杯的方式来表达不满。

《京都即景》A0204000021 · 2010年12月4日摄于日本京都

管头髪叫「烦恼丝」还是很有些道理的,比如脱髪,就很让人烦恼。

当然,到了我这岁数,脱不脱髪问题不大,因为你不知道头髪和命谁先没,所以也就不会十分在意,但年轻人不一样。年轻人要找对象、混职场,脱髪便成了足以令人心烦意乱的大困扰,于是擦生姜,涂「章光」,再不济,去求神,去拜佛,八仙过海,各显神通,只求尽可能挽留住三千烦恼丝。

此等烦恼之事不光中国有,其他国家也有,比如日本。

日本的北海道有一座车站,站名「增毛」,意「增髪」。尽管车站四年前已经关闭,但由于「吉利」的站名,一直是脱髪者的「朝圣」之地。

有一个日本年轻人,连续两年跑到「增毛」车站「朝圣」,并拍照留念。照片清晰显示,两度「朝圣」之后,不但没能「增髪」,本就稀疏的头髪又蒸发了不少。

为了表达自己的失望和心酸之情,他将照片发到了社交网站上。

嗯,这个很日本式冷幽默。

《埼玉风光》A0211000003 · 2013年11月17日摄于日本埼玉

前些日子曾和外婆打趣说,人需见好就收,活得太长寿了也是个麻烦。一是「人还活着,可钱没了」,二是要么举目无亲,要么全是差了好几十岁的晚辈,聊不上天,说不上话,很无聊。

长寿真不见得是件好事。

最近读到一条新闻,说很多日本老妇人因为拮据,因为孤独,跑去便利店偷东西,然后等着警察来抓,为的就是能住进监狱。因为在监狱里,她们不仅能得到免费的三餐和免费的医疗,更重要的是,她们还可以和同样是奶奶级的狱友一起聊天、一起活动、一起看电视。如果生活不能自理,奶奶囚犯们还能得到经过训练的年轻女囚犯的照料和看护。

85岁的老奶奶田中千加子,年轻时在酒吧工作,没有养老金。退休之后,积蓄逐渐耗尽,又得不到任何其他帮助,万般无奈之下,她去商店行窃,最终如愿以偿进了监狱。

让千加子万万没想到的是,监狱居然在她85岁生日那天,特意为她举办了一个小小派对,有生日蛋糕和生日礼物。而在此之前的20年里,她从未有过一个体面的生日。

「我更享受在监狱里的生活,因为总是有人在我身边,让我一点也不觉得孤单。」她说。

正因为如此,很多奶奶囚犯出狱后不久,便又再度入狱,其中就包括千加子。在第二次出狱之前,千加子曾保证不再故技重演。

「但是我真正出去后,我无法阻止自己怀念牢里的一切。」她说。

据2016年的一项统计表明,有超过500名奶奶囚犯是犯罪次数超过五次的惯犯。

《龙纹扁足鼎》M0000000008 · 2016年2月16日摄于中国上海黄浦上海博物馆

2015年,北大历史系教授赵冬梅作客山东卫视的《我是先生》,节目中,与著名文物收藏家马末都就历史的真实性发生了一些争论。赵冬梅认为,作为一个历史学者,其使用就是追求历史的真实性;而马末都认为,历史没有绝对的真相,赵冬梅所说的追求历史的真实性,依据的也只是前人留下的文字,如此而已。他认为,研究和学习历史,其意义是从历史中获得某种借鉴或教益。

当两人争论不下之时,马末都问了赵冬梅一个问题:「司马光砸缸」这个在中国妇孺皆知的历史故事,其真实性如何。赵冬梅例举了一些资料,说由此推断,这个故事应该是真实存在的。但接下来,马末都幽幽地告诉赵冬梅,在司马光所处的那个年代,中国还没有能力烧造出能淹死人的大缸,所以,司马光砸缸不可能是真实的。这让赵冬梅有点措手不及,接下来只得顾左右而言它。

先不论孰是孰非,这件事情本身非常有趣。

作为一名北大历史系教授,赵冬梅在史学上的造诣应该比马末都要深厚;但马末都在争论中能占上风,其根本原因在于,除了历史,马末都还在考古及文物收藏方面也有颇多研究。这就意味着马末都比赵冬梅多了一个维度。而高维度对低维度,其优势是绝对的,就像当年火器时代的八国联军对冷兵器时代的义和团,完全是单方面的碾压。这就是所谓的「降维打击」。

《八岁》F0300000283 · 2019年12月26日摄于中国上海杨浦

上周六,趁一家人齐了,就把闹闹八周岁的生日提前过了。可到了昨天晚上,这小子跑到外婆和我跟前嘀咕:「明天是我的正式生日。」见他一脸的可怜兮兮,外婆问:「你明天能不能在学校里把作业做完?要是能,我就跟你娘商量,明晚再给你过回生日。」他一口答应:「能。」

今天接到他下课,外婆开口就问:「怎么样,作业做完没?」

「大部分都做完了,只剩一点点,回家很快就能完成。」他说。

于是,我们顺道接了他娘老子,一起找地方给这小子过了回「正式生日」。

心满意足地回到家后,剩下的作业果然一会会便做完了,足足提前了一个多小时。

妈的,看来平时作业做得晚,不是作业多,真的是磨蹭。

《闹闹和他的犹太小伙伴》F0300000284 · 2019年7月15日摄于加拿大安大略多伦多

在美国或加拿大,很多餐馆都在圣诞节当天闭门谢客,因为当地民众大都选择待在家里,与家人团聚。但一些犹太裔聚居区周边的中餐馆却热闹非凡,大量的犹太人举家前来用餐。

「圣诞节吃中餐」是北美犹太人的一项传统。这个传统发源自纽约华裔和犹太裔混居百余年的下东城和华埠。百余年来,业已成为华裔与犹太裔两大美国文化颇为独特的移民社区间交流、融合与互相成就的一种印记。

最早有犹太人热衷于中餐的报道,可追溯到1899年出版的一期《美国希伯来周刊》,而《犹太周报》2012年刊登的《我们在圣诞节吃中餐》一文则指出,远在1936年,曼哈顿下东城犹太裔社区内,就有18家颇受欢迎的中餐馆。

熟悉华埠历史的华埠商改区行政总监陈作舟说,19世纪末期,由于东欧对犹太人的迫害加剧,成千上万的犹太人逃离欧洲,许多投奔到态度更加宽容的北美或西欧。但以基督徒为主的这些国家普遍庆祝圣诞节,令犹太人在这一节日里颇感「不合」;到了19与20世纪之交,犹太人和华人作为美国两个最大的非基督教移民群体,聚居于曼哈顿下城,对于想在圣诞节外出吃饭的犹太人来说,这个时候还开门的只有邻近华埠同样不过圣诞节、依旧营业的中餐馆。

陈作舟说,同为「局外人」,华人和犹太人惺惺相惜,从19世纪中期到20世纪30年代,作为少数族裔在美国共同经历了很多不公正待遇;曼哈顿华埠紧挨下东城犹太社区,是1869年太平洋铁路竣工后,许多华人劳工因在西部各州遭受暴力和歧视,来到纽约谋生而兴盛起来,两大社区自此共生百年。

纽约中华公所主席伍锐贤则说,犹太人对自己在美国的地位很敏感,但在中餐馆里,他们觉得华人是一群不会评判他们、并且还会为他们的光顾感到高兴的人;华人没有反犹传统,在商言商,中餐馆的兴起甚至与犹太社区息息相关。

伍锐贤说,在犹太人的喜爱下,东岸的中餐馆数量在20世纪初期飙升,到20世纪中期,中餐馆已经慢慢成为犹太人的社交俱乐部,无论是在圣诞节是周日晚上,很多犹太人都选择到中餐馆聚会、闲话家常。

一个犹太教拉比在其所著《一个犹太教法的圣诞节》中提到,吃中餐、到中餐馆聚会,逐渐成为美国的犹太家庭的传统,吃中餐成为一种节日的仪式感,圣诞节期间的中餐馆「成为犹太身份认同、重塑和宣扬的重要场所」。

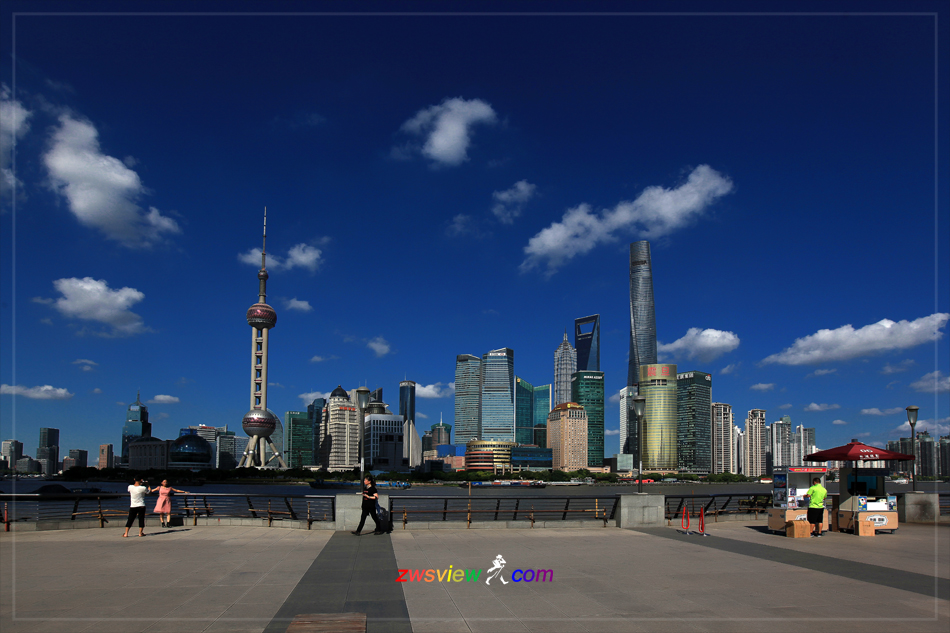

《外滩》A0101030007 · 2018年7月19日摄于中国上海黄浦

1929年5月4日,一个笔名叫「醉梦人」的读者在杂志上发表了一篇文章,题目是《十问未来之中国》:

一、吾国之军权何时归一,分散之军阀何时湮灭?

二、军人治政之权何时尽除,吾国之行政权何时统于中央?

三、三十四国治外法权何时可废,吾国之司法何时自主?

四、由北洋至宁府,元首概为军界强人,吾国何时诞生文人执政?

五、吾国何时举行真正之代议选举?

六、吾国何时可稻产自丰、谷产自足,不忧饥馑?

七、吾国何时可自产水笔、灯罩、自行表、人工车等物什,供国人生存之需?

八、吾国何时可产巨量之钢铁、枪炮、舰船,供给吾国之边防军?

九、吾国何时可行义务之初级教育、兴十万之中级学堂、育百万之高级学子?

十、吾国何时可参与寰宇诸强国之角逐,拓势力于境外、通贸易以取利、输文明而和外人?

很想知道,如果「醉梦人」还活着,不知道这位百岁老人会有怎样的感想。

《猪头三》B0000000078 · 2019年1月20日摄于中国上海杨浦

在上海,「猪头三」通常是指那些不怎么明事理,也就是「拎不清」的人。但不一定是贬意或恶意的,比如可以是说一个人吃了亏却浑然不知,也可以是说一个人吃了亏但并不介意。

在中国,猪头经常和牛头、羊头,或和鸡、鱼一起,被来来祭神或祭祖,称为「三牲」或「猪头三牲」。「猪头三」即「猪头三牲」的「藏尾语」,即少了「牲」。而「牲」、「生」同音,「猪头三」便暗喻「生」,旧时指那些初到上海,不懂规模,不识时务的人。

在上海,和「猪头三」意思相近的还有另外一个词:「寿头」。

用作祭祀的猪头,以带「寿」字纹的为最上等。这种猪头称为「寿头猪头」或简称「寿头」。

《阳光的味道》A0101040004 · 2019年12月13日摄于中国上海杨浦江湾湿地

《阳光的味道》

林清玄

尘世的喧嚣,让我们遗忘了阳光的味道,味道是一样的纯净着,一样的微小,一丝丝,入心、入肺。甘甜、芬芳、怡人。阳光的味道很干净和唯美,像川端的小说,透明、简洁、历炼。行走在世上,许多靶子等待我们绷紧的箭矢去努力的命中。心里装满太多的世故与繁忧,幸福的位置,也就变得小了,或者卑微到忽略不计。

很向往年关过后的冬日,抱着一本书躺在黄河大堤南的草丛中晒太阳的时光。一大片一大片衰败的堤草向云海深处铺展延伸。有几个牧羊人躺在草丛中,他们丝毫不觉得冷。我便停止了脚步,眷恋着这片草,还有草上特定的阳光。这就是冬天的太阳,静悄悄的释放着能量。

我选了一片草色稠密的空地躺了下来。从黄河边吹过的风夹杂着些许凉意,我抱着膝抬起头让脸感受阳光,紧闭着的眼前一片红色。渐渐我感受到了暖暖的光,不是隐隐的烫,是静静的暖。静静的,温柔的,使我沉浮的心也静了下来。

等待返青的草丛中慢慢流溢着阳光味,香香的,暖暖的,轻轻的,柔柔的,从我的发梢、肩膀、衣服,从我目光所触的护堤杨树上浓厚着、流逸着。我的心域泛起春天般明媚、柔和的气息。温润、甜美。小时候,就是这样静静地追随着这片阳光,嗅着他们身上阳光的味道,温暖着幸福着?

冬天的太阳这么美好,阳光下的一切都那么金灿灿的、暖烘烘的,更懒洋洋的。我终于卸下了尘土般的疲惫,让自己也变得懒洋洋的。和这水涟一起发呆,发笑。

临近中午了,我突然发现阳光变得耀眼,也变烫了。中午的阳光愈发得暖和,返白的草尖上闪烁着金灿灿的光芒,空气里回旋着温热的气息。阳光的味道最浓烈处就是这村庄的味道,村庄的味道,乡情的味道,给予你身躯和血脉相牵的亲人的味道。

驱走一切发呆以外的多余的动作,竟然这么美妙,这么简单。就是晒晒冬天的太阳,只是这么简单。自然地翻几页书,或慵懒的像只蜷曲的猫儿,原来有时候异于人类的动物更会享受生活。忙碌的我们还是给自己些时间享受纯本的生活吧,也许会领悟到另一种幸福。

尽管冬日的阳光也只有短短的一个季节,也许你应该感恩于它对你的磨练,也许你应该感激它让你发觉了自己原来还有脆弱的一面。阳光的味道,磨练的味道,人生的味道。春天的阳光会融化你冷漠的心灵,夏天的阳光考验你挚着的深度,秋天的阳光透射生命的颜色,冬日的阳光告知还要重头再来。

在岁月面前,我无法在成功的喜悦中徜徉,却对失败的痛楚耿耿于怀。我看不见梨花黄昏后的一树辉煌与美丽灿烂,却看见残景雨凄凉;我看不见晨曦清风醉,却看见梦里落叶飞。人生的秋天本是褪色的季节,心里眼里保持着原状原色的东西又能有多少呢?后来,我终于学会了在每一个有阳光灿烂的日子里体味阳光的味道,我终于知道那种味道其实是一种自强,淡泊,宽容的心情。

我喜欢阳光的味道,我喜欢爱与被爱,因为阳光的味道和爱一样透明!

《手办》N0000000005 · 2016年8月16日摄于中国上海

早年,有同事向我强烈推荐股票,说经过深入研究,这只股票能短期翻倍,很是信誓旦旦。我颇有些不以为然,说,如果你把房子卖了,全仓买入这只股票,我才会相信你是认真的。

民间巴菲特,大体可归为三类。

「做波段」、「高抛低吸」,这是一类,也是最没有技术含量的一类。股市永远都是涨多了跌,跌多了涨。可何日始,何日止;涨多少,跌多少,如果没有这些,那就都是废话。

第二类,推荐的股票确实涨多跌少,但往往只发声在牛市,一到熊市,鲜再发声。原因在于,既然是牛市,股票本身就是涨多跌少。推荐一个涨一个,自然很觉露脸,于是信心满满;而在熊市,股票跌多涨少,推荐一个跌一个,不但容易遭白眼,自己也很是没劲。其实要弄明白这类民间巴菲特是不是真的有能耐,只要将其所荐股票的涨幅跟同期大盘的涨幅做一下比较即可。

再一类,「技术含量」明显要高于上述两类,可以对未来几天股市走势做出极其精准的「预测」。背后的逻辑很简单:你有800个听众,就把他们分成两组,每组400人,然后将同一只股票分别推荐给这两个组,告诉其中一组该股票次日会下跌,告诉另一组次日将上涨。结果是,无论该股票次日涨跌与否,起码对一个组,也就是400人来说,你预测对了。另外那组就不用管了,你接下来要做的,就是把这个组再拆分成两个组,如法炮制上次的操作。三天之后,至少有100人亲眼「见证」了你对一只变化无常的股票连续作出了精准预测。即使这100人中有一半人还有些怀疑,但对剩下的人来说,你就是巴菲特。

《落叶》A0101040003 · 2019年12月13日摄于中国上海杨浦江湾湿地

《落叶》

贾平凹

窗外,有一棵法桐,样子并不大的,春天的日子里,它长满了叶子。枝根的,绿得深,枝梢的,绿得浅;虽然对列相间而生,一片和一片不相同,姿态也各有别。没风的时候,显得很丰满,娇嫩而端庄的模样。一早一晚的斜风里,叶子就活动起来,天幕的衬托下,看得见那叶背上了了的绿的脉络,像无数的彩蝴蝶落在那里,又像一位少妇,丰姿绰约的,作一个妩媚媚的笑。

我常常坐在窗里看它,感到温柔和美好。我甚至十分忌妒那住在枝间的鸟夫妻,它们停在叶下欢唱,是它们给法桐带来了绿的欢乐呢,还是绿的欢乐使它们产生了歌声的清妙?

法桐的欢乐,一直要延长一个夏天。我总想那鼓满着憧憬的叶子,一定要长大如蒲扇的,但到了深秋,叶子并不再长,反要一片一片落去。法桐就削瘦起来,寒伧起来,变得赤裸裸的,唯有些嶙嶙的骨,不再柔软婀娜,用手一折,就一节一节地断了下来。

我觉得这很残酷,特意要去树下拣一片落叶,保留起来,以作往昔的回忆。想:可怜的法桐,是谁给了你生命,让你这般长在土地上?既然给了你这一身的绿的欢乐,为什么偏偏又要一片一片收去呢?

来年的春上,法桐又长满了叶子,依然是浅绿的好,深绿的也好。我将历年收留的落叶拿出来,和这新叶比较,叶的轮廓是一样的。喔,叶子,你们认识吗,知道这一片是那一片的代替吗?或许就从一个叶柄眼里长上来,凋落的曾经那么悠悠地欢乐过,欢乐的也将要寂寂地凋落去。

然而,它们并不悲伤,欢乐时须尽欢乐;如此而已,法桐竟一年大出一年,长过了窗台,与屋檐齐平了!

我忽然醒悟了,觉得我往日的哀叹大可不必,而且有十分地幼稚呢。原来法桐的生长,不仅是绿的生命的运动,还是一道哲学的命题在验证:欢乐到来,欢乐又归去,这正是天地间欢乐的内容;世间万物,正是寻求着这个内容,而各自完成着它的存在。

我于是很敬仰起法桐来,祝福于它:它年年凋落旧叶,而以此渴着来年的新生,它才没有停滞,没有老化,而目标在天地间长成材了。

《江湾湿地》F0300000282 · 2019年12月13日摄于中国上海杨浦

上个月21日起,我们搬来女儿家暂住。

女儿的家在上海东北一隅的新江湾城。这里原属江湾机场。由于荒废多年,形成了一片方圆十公里的原生态湿地,1997年起改造成居民区。

女儿还是初中的时候,我们曾打算在这里买房。记得当时女儿眼泪汪汪,说喜欢这里,只是她娘赚菜场有点远,买菜不方便,只得作罢。不料女儿成年后,就在这里结的婚,而且还是当时我们看中的同一幢楼,同样的户型,只是楼层不同。

新江湾城的环境不错,在建设过程中尽可能多地保留了大片原生态湿地。天气好的时候,我们经常钻进树林里透气、散步。我跟外婆开玩笑说,我们算是返祖了。

《烤地瓜》B0000000077 · 2019年12月14日摄于中国上海虹口「临江鲜」

「米其林」最早是在法国卖轮胎的,最早的「子午线」轮胎就出自它家。

1900年,法国举办万国博览会。米其林推出了一本小册《米其林指南》,里面罗列了很多旅店、餐馆、加油站、修车铺,还有地图,方便开车者,顺便推广一下自己。这本小册子后来火了,于是,米其林除了卖轮胎,又多了一门生意:推介美食。

最近,米其林推出了一份北京美食榜单,引发了一些言论,主要是出现在这份榜单中的店家和食物跟老北京人的实际感受之间存在不小的差异,于是很多人觉得米其林名不符实,有点「水」。

相信米其林挑选店家和食物是有标准的,店家或食物上榜,肯定有一定的说法。之所以让人觉得「水」,一个原因恐怕还在于没弄明白米其林是什么。

米其林的受众主要是洋人,是洋人版的「大众点评」。所以,不用太当真。