《大眼对小眼》F0300000293 · 2019年7月10日摄于加拿大

这次新型冠状病毒肺炎传染率之高,非常惊人。有权威消息称,近距离接触时,只需几秒就能传染。而且一旦感染,不仅本人,就连身边的密切接触者都要隔离。家全乱套了。

前两天,老岳母生日。外婆说想跑去陪陪老太太,但最终还是经我劝说后改变了主意。我说老太太年纪大了,要是真因我们的疏忽而受到感染,我们必定永远无法安心。这样的后果我们根本无法承担。

最近半个月,取快递、倒垃圾,我绝不敢让其他家人出门。而且每次出门,都要换上一套专门的衣裤,戴好口罩,双手套上保鲜袋。回家后,如果有快递,先放在阳台上晾着,然后再把手上的保鲜袋翻过来、丢弃,仔细洗手、换衣裤,之后再洗手。

诚惶诚恐。

没人有权力漠视生命,包括自己的和他人的。

在确认病例中,有相当一部分就是家庭聚会或相互串门导致传染。我真是弄不明白,在当前如此危急的情况下,为什么还会有人甘愿冒着极大的凶险聚会、串门。59881例确诊、1367例死亡,这些数字还不够触目惊心?

任性的聚会和串门无异于谋杀,而且被害的是自己,是至亲。

《陶俑》M0000000014 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

人殉,也就是活人陪葬。

中国的人殉风俗很可能始于原始社会。到了商朝,由于崇尚「事死如事生,事亡如事存」,就是以死者生前的生活方式安排其后事,所以厚葬、人殉之风盛行,甚至成为了一项「制度」。考古发现,在很多大墓中,随葬的除了大量的器物,同时还有相当数量的殉葬者的骸骨,有的甚至达数百具之多。

到了周朝,人殉制度依然盛行。《西京杂记》记载:「幽王冢甚高壮,羡门既开,皆是石垩。拨除丈余,乃得云母,深尺余,见百余尸,纵横相枕藉,皆不朽。」

由于人殉数量太多,造成了一系列严重的社会问题,比如兵役和劳力的短缺。到春秋战国时期,秦国的秦献公首先对人殉制度进行了改革,开启了陶俑殉代替活人殉的先河。有学者认为,秦献公的这一改革是秦国能从诸国中脱颖而出,最终统一中国的一个不可忽视的重要原因。

汉唐时期,除了活人殉和陶俑殉,曾出现过死人殉,也就是殉葬者死后才会被陪葬。

宋、元、明、清各朝,人殉风俗几度沉浮,直到清康熙之后,人殉现象才真正销声匿迹。

《京都》A0204000022 · 2017年12月5日摄于日本京都

前天,一个年仅十四岁的日本小女孩身穿中国红旗袍、手捧写有「武汉、中国加油」的纸箱站在东京池袋的寒风中拼命向路人鞠躬为武汉,为中国募捐的视频传到国内,让很多中国人深受感动。

不光是这个可爱的小女孩,日本从政府到企业再到民间,纷纷发声并慷慨解囊,支援中国抗击这次疫情。单日本政府,截止到上月底,已经送抵武汉的捐赠物资就有:口罩13万只,防护服2.3万件,护目镜3.3万副,手套5万副,消毒物品6千件。这些都还不包括日本各地、企业以及民间的大量资金和大批物资。就在昨天,又有消息传来:日本准备再捐给中国十万件防护服及一千万人民币。

对于日本这次举全国之力,在中国非常困难时期给予中国精神及物资上的大力援助,在2月4日举行的外交部例行记者会上,中国外交部发言人、新闻司司长华春莹说:

「我也看到了有关报道,非常感动。此次疫情发生以来,无论是日本政府还是社会各界,都给予了中国很多同情、理解和支持。

「疫情一发生,日本政府就表示将全力协助中国抗击疫情。日本政府和日本许多地方、企业主动向中方捐赠口罩、护目镜、防护服等防疫物资。一些捐赠给武汉的物资包装箱上写着『山川异域,风月同天』、『岂曰无衣,与子同裳』。我还从网上看到一些照片,在日本的一些药妆店,可以看到『中国加油』、『武汉加油』的标语。东京晴空塔专门点亮了红色和蓝色,为中国武汉抗击疫情祈愿和加油。针对个别国家出现的极端歧视性言论,日本厚生劳动省官员在记者会上表示,『坏的是病毒,而绝非是人』。我还听说,有日本学校给学生家长写信,教育孩子们不要带着恶意去谈论中国武汉。

「我想很多中国网民和我一样都注意到了日本人民这些温暖人心的举动。在当前抗击疫情的艰难时刻,我们对其他国家人民给予中国的同情、理解和支持表示衷心感谢,铭记在心。」

本当にありがとう。

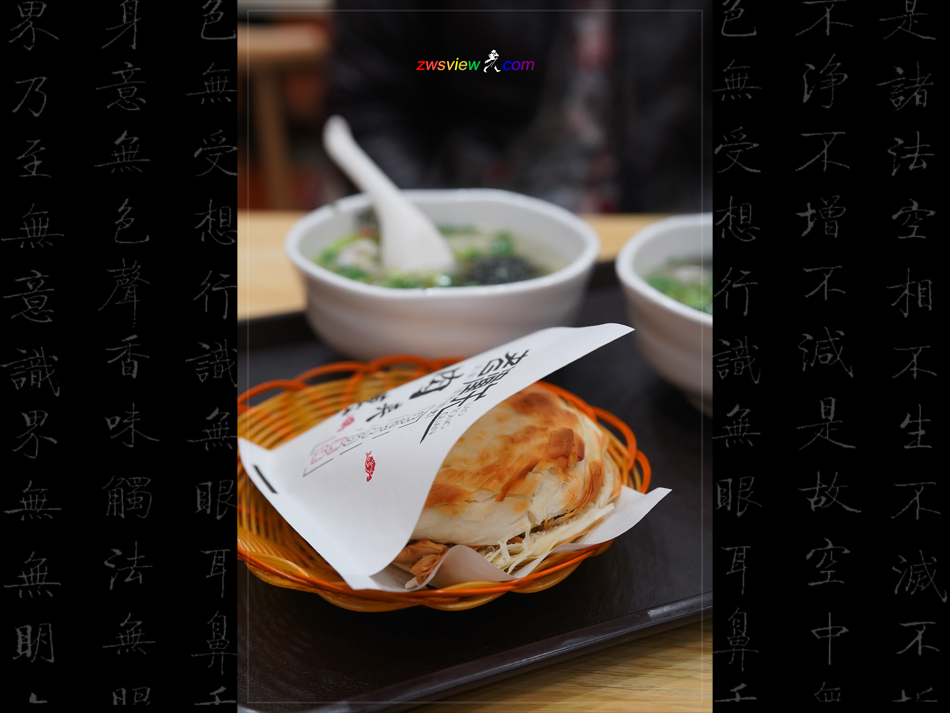

《宽麺》B0000000083 · 2020年1月22日摄于中国陕西西安

食分五味,麺有宽细。

西安的麺大都很宽,最宽的像「裤带麺」,宽六七分,或许还不止。

我喜欢吃麺,但是喜欢的是细麺,像苏州的红汤麺、昆山的奥灶麺、上海的阳春麺,或者日本的拉麺。即使在兰州,点的也是那种细细的牛肉麺。

同样份量的麺,细麺的表面积更大,沾的汤汁也就越多,吃起来也就更加的鲜美。

我一直弄不太懂为什么有人喜欢宽麺,直到这次到了西安,特意吃了几回当地的宽麺之后,好像有点明白了:相比细麺,宽麺更有嚼劲。我猜,那些喜欢宽麺的人,应该是喜欢这种口感。至于调味,就是重口,最经典的当数油泼辣子。

这也让我联想到上海炒麺:麺很粗,浓油赤酱,和重口的宽麺算是异曲同工吧。

《小景》A0124010002 · 2020年1月24日摄于中国陕西西安德发长

现在接受信息的方式,和以前完全不同。以前无论是通过报纸、电视,还是广播,我们都只是被动接受,没有选择。但现在,由于网络的出现,我们能够主动寻找那些我们感兴趣的信息,此其一;其二,和传统媒体不同,大量来自自媒体的信息鱼龙混杂。其中相当一部分自媒体唯流量是图,你感兴趣什么它就编什么,真假莫辨;其三,由于技术的发展,一些新兴的网络媒体平台可以做到投读者所好,按读者的兴趣定向推送文章。

如果说过去我们是有什么吃什么,那么现在是,我们想吃什么就可以点什么,媒体就给我们做什么,平台就给我们端什么。更糟糕的是,人性决定了我们总是更关注那些令自己感到焦虑和不安的负面信息。于是我们像是遇到了「鬼打墙」,在自己、媒体以及平台共同营造出的梦魇中挣扎,并且不断循环、反复强化,从焦虑、不安变得愈发的焦虑和不安。

《唐三彩陶俑》M0000000025 · 2020年1月13日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

子曰:「始作俑者,其无后乎?」

用现在的话说就是:「谁想出的这馊主意,你就不怕断子绝孙啊?」

俑,即陶俑,用来代替活人殉葬。

中国古代曾盛行活人殉葬,非常残酷。以陶俑代活人算是一种进步,但为什么为孔子如此深恶痛绝,以至于恶言相向?

对此,后人有诸多解释,毁誉各半。有说是孔子认为以俑代人是对先人葬仪的背叛,是不古,因此气急败坏。但这种解释与孔子「仁者爱人」的形象相去甚远。

有一种解释我觉得更为合理,那就是,孔子不是反对以俑代人,他反对的是殉葬制度。陶俑的出现,让殡葬制度得以延续,活人殉葬就有可能死灰复燃。

事实上,孔子的担忧不无道理。尽管一再改头换面,但活人殉葬现象一直持续到清朝。

《唐三彩》M0000000012 · 2020年1月22日摄于中国陕西西安博物院

「唐三彩」是唐代彩色釉陶的总称。由于第一批出土的唐三彩多为黄、绿、白三色,始得名,后约定俗成,沿用至今。实际上,除了上述三色,唐三彩还有蓝、赭、紫、黑等色。

1905至1909年,洛阳北邙山附近因修筑陇海铁路导致数座唐代墓葬被毁,发掘后,从中出土了众多的唐三彩。

唐朝政治稳定,经济繁荣,文化昌盛,国强民富,厚葬之风盛行,雍容华贵的唐三彩可谓应运而生,盛极一时。不仅大唐,其影响随丝绸之路涉及很多地方,像埃及、伊拉克、伊朗、朝鲜、日本等地都先后出土过唐三彩,甚至一些地方还出现了诸如「波斯三彩」、「新罗三彩」和「奈良三彩」等仿制品。

考古发现,公元8世纪,唐三彩达到鼎盛。即使此时,由于质地疏松,唐三彩很少作为实用器,主要是作为冥器用于陪葬。

「安史之乱」之后,大唐国力渐衰,厚葬之风不再,唐三彩由此没落,并最终为历史所尘封。

《蜗居》F0300000289 · 2020年1月31日摄于中国上海

晴转多云转阴。

一连几天,朗晴。五平米的阳台,成了全家的活动中心。好几床被褥,好几竿衣裤,剩下的一点地方还得挤好几个人。出不了门,就只能挤在阳台里多晒晒太阳。好在阳台跟阳台之间隔了十好几米,跟左邻右舍不用相互防着。

一早看新闻,截止到昨天,全国累计确诊新型冠状病毒肺炎患者已达17205例。这场疫情来势猛,传播快,波及广,无人能置身度外。

消息铺天盖地,真假莫辨。我很少看微信朋友圈里的各种疫情消息、防治建议。信息来历不明,又掺杂了太多情绪化且懵懵懂懂的个人解读,几无价值。我觉得,新闻听白岩松的,数据听卫健委的,防治听钟南山的,应该是一种简单、靠谱且负责的选择。

珍爱身心健康,远离瞎七搭八。

《华阴老腔一声喊》F0200000028 · 2020年1月22日摄于中国陕西西安

2016年,歌手谭维维和张喜民等老艺人合作的一曲《华阴老腔一声喊》,将「华阴老腔」这个小得不能再小的陕西地方戏种带到了《春晚》舞台,瞬间燃爆全国。

华阴老腔作为一个戏种,最初只是以皮影戏的形式出现,所以班子很小,通常只有五个人:签手、副签手、前首、后台、板胡。前首就是主唱,是整个班子的灵魂人物,生、旦、净、末、丑一人担纲。

华阴老腔的起源,比较一致的说法是,华阴为西汉时期军事粮仓所在,漕运直通都城长安。行船时,船工用木块敲击船帮,一边喊船工号子。这种船工号子便是华阴老腔的雏形。

现在的华阴老腔大都传承于华阴县市泉店村的张氏家族,是只传本姓本族的家族戏。目前活跃于老腔舞台上的张喜民、张新民、张军民、张拾民,都是华阴老腔正宗传人张全生的儿子。哥几个保存着老腔自乾隆年间传下来的百余个戏本,说的全是北宋、金、元时期民间流传的西周、列国、三分天下、唐宋的故事。

华阴老腔声嘶力竭,振聋发聩,被誉为中国最早的摇滚,为中国第一批国家级非物质文化遗产。

《韭黄猪肉饺》B0000000081 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安

喜欢吃饺子,尤其喜欢吃猪肉白菜馅的饺子,很经典。

有一年去内蒙古的包头,晚饭被耽搁了,差不多晚上七点多才找了家饺子馆,想吃顿饺子。女掌柜的迎上前来,问要啥馅儿的。我说就猪肉白菜的。她说,真不巧,当天猪肉白菜饺子全卖完了,只有海鲜馅的。要不就来一碗海鲜馅的,钱按猪肉白菜馅的收。

我颇有几分无奈地点了点头,「行,就这样吧。不过,钱还是照算,该怎么收还怎么收。」接着,我又嘀咕了一句:「饺子还真是猪肉白菜馅的好吃。」

女掌柜的顿了顿,扭头招呼身后七八个正等着打烊的伙计:「今天都晚点回家,一起包一碗猪肉白菜饺子。」

中国地广人众,但如果按吃不吃饺子分,也就分成两块,一块是饺子区,一块是非饺子区。

我家属于非饺子区的饺子区飞地。父母健在的时候,每年的除夕和大年初一都是要吃饺子的。感觉不吃顿饺子就像没过年似的。

尽管如此,我始终不认为过年吃饺子是一种民俗。因为对于非饺子区来说,过年根本不吃饺子;而对于饺子区来说,小年吃饺子、除夕吃饺子、初一吃饺子、冬至吃饺子,感觉没有哪一天是不吃饺子的。

立春吃春饼,元宵吃元宵,清明吃青团,立夏吃鸡蛋,中秋吃月饼,特定的日子吃特定的食物,这才算得上民俗。

《坠马髻女俑》M0000000010 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安陕西历史博物馆

头上倭堕髻,耳中明月珠。

衣食无忧之余,便有了闲情雅趣。

汉唐盛世,百姓安居乐业,衣食无虞,生活自然也就精致了起来。到了盛唐更是登峰造极,尤其是女子,衣着怎么华丽怎么裁,发型怎么夸张怎么来。

大唐女子的发型以梳髻为主,半翻髻、云髻、盘桓髻、 惊鹄髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻,且奇且大,劈头盖脸地顶在头上,蔚为壮观。

唐朝女子的发型应该是承袭自汉朝。汉诗《陌上桑》:「头上倭堕髻,耳中明月珠」中的「倭堕髻」在出土的汉唐女陶俑也颇为常见,属于「坠马髻」的变形。

所谓「坠马髻」,就是发髻耷拉着,如骑士坠马状。关于其由来,有一种说法蛮有趣的。说一女坠马,把原本高耸的发髻给摔塌了。可能是嫌重新梳理过于麻烦,便任由它去。不料想这一无心插柳之举竟成为一种新的时尚。

《「一斤猪蹄」》M0000000080 · 2020年1月24日摄于中国陕西西安「久沐 · 贵妃醉酒」

西安颇有些长安遗风,商贾云集、酒肆林立,而且店招也很纸醉金迷:「煮酒长安」、「遇见长安」,诸如此类。只是容易搞混。

前两天午餐,去「醉长安」。按导航索骥,一路寻将而去,入店、坐定。点菜时,发现有些不对头,很多《大众点评》上的推荐菜,店里的菜单上没有,即使有类似的,价格也相去甚远。于是问店小二怎么回事。店小二也是一头雾水,不知所措。经不住一再追问,店小二只得找来当班经理。当班经理问明原委,看了我们递去的手机,「卟哧」乐了:「我们这里是『贵妃醉酒』,你们点的是隔壁『醉长安』的菜。」

真是「贵妃」没醉,「长安」没醉,倒是我们一家全醉了。

《虎头帽》G0000000012 · 2020年1月22日摄于中国陕西西安

1995年,中日两国学者共同组成的考察队在新疆民丰尼雅遗址发现了一座精绝古国时期的夫妻合葬王墓。考古学家在男墓主人的右手臂上发现了一件织锦护膊。现场初步清理后,发现织锦上绣着清晰的汉隶文字:「五星出东方利中国」,当时就引发了争议与惊叹。有人认为这是造假的文物,也有人认为这是中国先民对两千年后的精准预言。

经现场中日专家的确认,这件织锦护膊确实是汉代文物,并无造假。同时,这件文物是汉代蜀地的织锦,用白、赤、黄、绿四色织成,上有鸟兽纹、云气纹,织锦工艺十分精湛。

现在,这件汉代蜀地织锦护臂为国家一级文物,同时也是中国首批禁止出国展览文物。

天佑中华,新年快乐!