《圣女贞德雕像》A2501000017 · 2011年3月6日摄于法国法兰西岛巴黎

圣女贞德1412年1月6日出生于法国洛林地区的杜瑞来村。据称有一天她在梦中得到上帝的启示:「英国人必须被赶出法国;王太子,即尚未加冕的国王查理七世必须加冕即位;法兰西将得到『洛林边境的童贞女的拯救』」。于是贞德出于宗教虔诚和忠君勤王,将解放法国看成是上帝委托给自己的神圣使命。

1429年2月,17岁的贞德在面见法国王子查理时宣称她带来了上帝的旨意,恳求查理王子给她一支军队去抵抗英军。两人就未来如何对抗外敌进行了展望。上帝的名义坚定了查理战胜英国的信心,谈话很是投缘。结果,查理七世同意贞德率领军队驰援奥尔良。

4月29日,贞德身披铠甲、骑着白马,率领一支6000人的援军,高举绣有圣母玛利亚像的白边军旗冲向围城的英军。在贞德指挥下,法军奇迹般地重创英军,打了一个漂亮的胜仗。紧接着,法军又在圣路甫与土尔斯堡狠狠打击了英军。英军随即撒退,奥尔良因此解围。

这些胜利的取得让「百年战争」开始以来屡战屡赃物的法军土气大振,重燃希望,贞德被当地人民亲切地称为「奥尔良之女儿」。贞德让英军闻风丧胆,称其为「女巫」。

1430年4月,理查姆城左侧重镇康边遭英军及勃艮第联军围攻,形势危急。5月23日,贞德率军驰援。在撤退过程中,要塞城防司令弗来因害怕敌军尾随法军涌入城内而下令拉起吊桥,将贞德拒之城门之外,致使贞德不幸被俘。

不久之后,勃艮第联军以一千法郎的价钱将贞德出卖给了英军。英国人一心想除掉贞德,他们说服法国的天主教,将贞德由教会法庭审判,一切费用由英国承担。第二年,英军又收买了法国神学博土阿颂,让他在鲁昂宗教审判所主持对贞德的宗教审判。

教廷宣判贞德犯有70余条罪名,但均遭到了贞德的反驳。这些罪名中,有一条是贞德喜欢女扮男装,并且在关押期间又一直没有「例假」。英国人及其帮凶一口咬定贞德非魔即巫。最后,宗教法庭以「着男装」、「反教会」和「重操异端邪说」等罪判处贞德火刑。

1431年5月30日,贞德被英军押解至鲁昂老集市广场的火刑台。他们在她头上戴了一顶写有「异教徒」的小丑帽,以此羞辱贞德,并在众目睽睽之下点燃火刑台,贞德瞬间被烈焰吞噬。

贞德死得极其惨烈。第一次火刑并没有让她立即死去,英国人又施行了第二次火刑。之后,在确认她已经死亡的情况下,英国人又将贞德的尸体焚烧了一遍,并将她的骨灰投入塞纳河,以防同情者收集掩埋。

贞德被英国人处死后,关于火刑现场的种种奇闻不胫而走。一个目睹火刑的英军土兵说,在贞德即将被烧死时,他亲眼看到一只白色的鸽子飞出烈焰,飞入天空。而另一些围观者声称,他们在熊熊大火中看见了「耶稣」字样。

1453年,英法百年战争结束,英国人被彻底赶出了法国。贞德年迈的母亲说服教宗卡利克斯特三世重审贞德一案并获准。最后法庭推翻了先前的判决,贞德的名誉因此得以恢复。

1455年,贞德的昭雪仪式在巴黎圣母院隆重举行。1920年5月,贞德被罗马教廷追封为圣徒,成为圣女,并将每年5月的第二个星期日定为「圣女贞德节」,以纪念这位拯救了法国的少女。

《凯旋门局部》A2501000014 · 2011年3月6日摄于法国法兰西岛巴黎

凯旋门,欧洲最常见的纪念性建筑。欧洲有超过100座凯旋门,这些凯旋门往往建造在城市的中心广场,是城市最重要的地标性建筑,而坐落于法国巴黎戴高乐广场的雄狮凯旋门,是其中最大,同时也是最著名的一座。

1805年12月2日,拿破仑率领的法国军队在奥斯特利茨战役中击败了俄奥联军,这让法国的国威达到史无前例的顶峰。为了炫耀国力和庆祝胜利,1806年2月12日,拿破仑宣布在星形广场,即现今的戴高乐广场兴建一座「伟大的雕塑」以迎接日后凯旋而归的法军众将士。同年8月15日,凯旋门按照著名建筑师夏尔格兰的设计开始破土动工。工程断断续续建造了30年,最终于1836年7月29日才告完工。

雄狮凯旋门高48.8米,宽44.5米,厚22米,中心拱门宽14.6米。四面各有一门,门上有许多精美的雕像,门内刻有跟随拿破仑远征的386名将军和96场胜战的名字,门上刻有1792年至1815年间的法国战事史。除此之外,其外墙上还刻有取材于1792至1815年间法国战史的巨幅雕像。这些雕像各具特色,同门楣上的花饰浮雕构成一个有机的整体,俨然是一件精美动人的艺术品。正面的四幅浮雕分别是:《马赛曲》、《胜利》、《抵抗》、《和平》,其中刻在右侧石柱上的《马赛曲》浮雕,是世界美术史上的不朽艺术杰作。

雄狮凯旋门建成后,到19世纪中期,又在其周围修建了圆形广场以及12条放射状道路,包括著名的香榭丽舍大街,气势磅礴,为欧洲大城市的设计典范,基本形成了今天的格局。

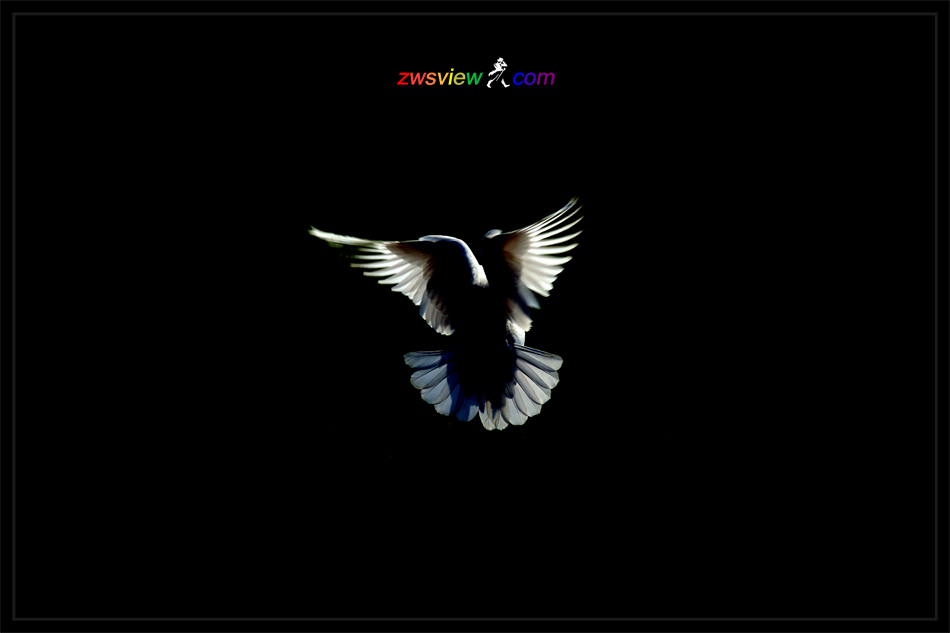

《自由与和平》E0400000008 · 2013年2月16日摄于中国上海浦东世纪公园

毕加索笔下的和平鸽,其嘴里大都衔着一枚橄榄枝。这一形象的来源不是毕加索的灵感,而是一个《圣经》故事:

洪水汹涌,共泛滥了150天。上帝惦记着挪亚方舟和里面的生灵,于是叫雨停住,让大风吹地面,水势渐落。但是水退得很慢,雨停了150天还看不到一片陆地。7月17日,方舟停搁在亚拉腊山上。

到10月1日,山顶大都露出了水面。又过了40天,挪亚开了方舟的窗户,放出一只乌鸦,以便了解能否找到陆地。

但那只乌鸦飞回来了。他又放出一只鸽子,但那只鸽子也飞回来了,因为找不到落脚休息的地方,挪亚伸手把那只鸽子接进了方舟。

再过了7天,挪亚又把那只鸽子放了出去。傍晚时分,鸽子噙着一个橄榄枝飞回来了。这意味着大地某个地方露出了旱地。

再过了7天,挪亚又把鸽子放出去。这回鸽子没有飞回来,因为大地干了,洪水全退了。这就是为什么今天的人们把叼着橄榄枝的鸽子当成平安、和平的象征的原因。

《天使的翅膀》E0400000007 · 2008年5月17日摄于中国上海杨浦和平公园

第二次世界大战时期,法国沦陷,而意大利画家毕加索当时正侨居巴黎。

米什是毕加索的邻居,他有个孙子叫留辛,养有一群鸽子。往常,留辛都用系着白布条的竿子招呼鸽子归巢。当巴黎被纳粹德国占领后,留辛觉得白布条意味着投降,于是把竹竿上的布条换成了红色,用以象征对法西斯的复仇之火。这一切被毕加索看在眼里,他感叹道:「战争让孩子们早熟。」

一天,米什手捧一只浑身是血的鸽子闯进了毕加索的画室,痛心疾首地向毕加索讲述了刚刚发生的一幕惨剧:

那天,天刚亮,留辛照例打开鸽舍,放飞鸽子。这时,刚巧有一队德国士兵路过。鸽群奋飞的声响引起了他们的注意。他们抬起头,看见了留辛和留辛手中系着红布条的竹竿。德国士兵认为留辛是在向游击队发信息,冲上楼,不由分说就把留辛从楼上直接扔到大街上,并且用刺刀把鸽子都杀了。

米什请求毕加索给他画一只鸽子,他说他要用这幅鸽子纪念自己的孙子留辛。

毕加索义愤填膺,当即挥笔画了一只飞翔的鸽子交给了米什。

由此,鸽子成为了和平的象征。

《跑偏》F0300000311 · 2020年3月16日摄于中国上海

说内急,于是去卫生间,一边走,一边哼哼:

加油、努力,拉屎要用力。

拉不出,没关系,下次再努力。

上周,我和这小子说:「闹啊,你知道你现在到了『猫嫌狗厌』的年纪了不?你要尽量管束自己,不要太过为所欲为。」

「什么是『猫嫌狗厌』啊?」

「小男孩到了像你现在这样的年纪,会有几年特别烦人,见猫踢猫,遇狗踹狗,弄得不但人烦,就连猫狗见了都嫌弃,所以叫『猫嫌狗厌』。」

「这样啊。听爷爷说,爸爸两年级的时候,有一回跟爷爷去北京动物园玩。到了熊馆,非要翻过围栏和熊一起玩,爷爷都拦不住。所以,两年级的男孩应该叫『猫嫌狗厌熊烦人怨』,嘿嘿。」

《走神》F0300000337 · 2015年2月10日摄于中国上海

一个冷知识。

想过没,人的眼睛为什么不怕冷?

有专家解释说,这是因为人类的眼睛比较特殊:眼球镶嵌在眼眶里,并且有上下眼睑守护。眼球的结构分眼球壁和内容物这两个部分。眼球壁共有三层:纤维膜、血管膜和视网膜;内容物由是由角膜、水状液、晶体状和玻璃液组成的折光系统,以及后端负责连接大脑的视神经。

人的身体之所以能感受冷热,是因为人体皮肤表面有无数个冷热感受器。这些感受器是一个一个的「点」分布,其中一些专门用来感受热,而另一些则专门用来感受冷。这是不是很像彩色显示器的像素点?

眼睛是人体非常重要的感觉器官。为了保护眼睛,角膜、结膜、巩膜上布满了敏感的触觉、痛觉神经。至于冷热,就交给了皮肤,由皮肤传输给大脑统一处理。

所以,眼睛不是不怕冷,只是不觉得冷。

《男孩》F0300000335 · 2014年12月13日摄于中国上海宝山上海建峰学院

为什么男孩喜欢「打打杀杀」,喜欢舞刀弄枪,而女孩喜欢过家家,喜欢抱布娃娃?正常的性别认知所然。

大约在三岁左右,孩子就能够正确识别自己的性别。这里指的是心理性别而非生理性别。有了自我性别认知,男孩和女孩就有了不同的行为表现:男孩喜欢舞刀弄枪,女孩热衷过家家。

但不是所有孩子都如此。有些孩子的性别认知与其生理性别会出现偏差,并且因此感到困惑、不安,这就是「心理焦虑」或「性别认知障碍」,是一种心理疾病。

心理焦虑的形成原因目前尚无确切定论,但通常认为和生理因素、心理因素或环境因素相关。

男孩就引导他像个男孩,女孩就引导她像个女孩,这很重要,可以帮助和强化孩子的自我性别认知。如果等到发生心理焦虑再去纠正,不但非常麻烦,而且还不一定能纠正得过来。

女孩男性化多少还有点酷,而男孩女性化真的不忍直视。

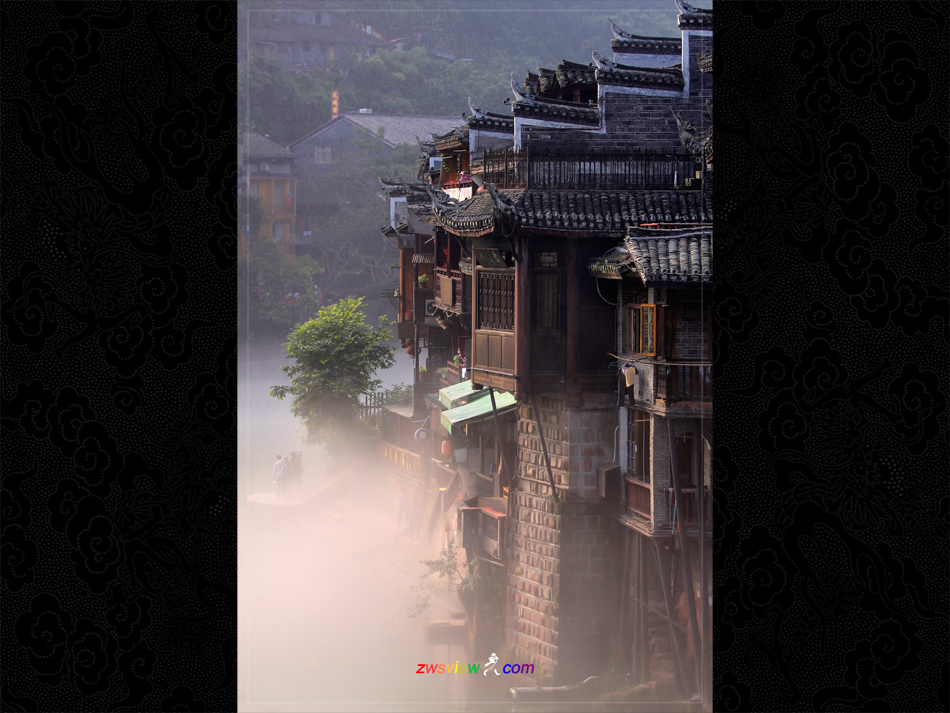

《湘西风情》A0109010006 · 2011年6月22日摄于中国湖南湘西凤凰

姑娘渐渐打开了心扉。她说,一开始她并不知道发生了什么,只是觉得老有人在叫她,并且还老是梦见一个人,要她去找他。

巫师又问,那么为什么你要给自己下心蛊?你搞清楚他的情况了么?你问清楚他的意愿了么?

姑娘说,那人说,只要她跟他在一起,死也用不怕。

巫师看了姑娘一眼,然后转头对阿爹说,姑娘是寨子的人,但她肚子里的孩子是野种,不能留在寨子里。至于那个黑苗,必须除掉。

听到巫师的这番话,姑娘疯似的大叫:「不行,你们不能伤害我的孩子!他不会不要这个孩子的,因为他知道我是下了蛊的,他不会拿自己的命开玩笑的!」

巫师看着姑娘说:「都这个时候了,你还自欺欺人么?你胸口不痛么?你的鼻子不流血么?你的神智,每一刻都很清醒么?你的蛊虫,没有给你任何信息么?」

尽管姑娘拼命反对,但巫师不再理会,而是带了十几个精壮汉子去黑苗要人。

巫师走后,阿爹痛苦地看着女儿,连声叹气。外婆在姑娘身边坐下,问她到底怎么回事,为什么要给自己下心蛊,现在是不是心蛊在作祟?姑娘没啃声。外婆看到从姑娘鼻子里流出了血,紫黑色的鼻血。外婆明白了。

过了三天,巫师回来了,一起回来的,还有一个外婆不认识的男人,估计就是那个「黑苗」。

巫师把那个黑苗关进一间小屋,然后去找姑娘,告诉她说:「姑娘,一个曾经搭救过我们族人的苗人教会了这个黑苗桃花蛊,并给了他一只蛊虫。但那苗人却没有告诉这个黑苗下蛊的后果。而当你跟他说要下心蛊的时候,这个黑苗当时是真心实意接受的。只是当他回自己的寨子,了解到心蛊的可怕时,便开始到处找人解蛊,但谈何容易,加上这个黑苗迟迟来来找你兑现他的诺言,于是蛊虫开始反噬了。你,还有他,同时出现了反噬。现在,我先帮你弄掉肚子里的野种,再联手解决掉他。之后我再作法,这样你还有活下来的机会。否则,只能同归于尽。」

姑娘惊恐地看着巫师,大叫:「你们不可以这样!」

巫师根本没有理她,手伸进了衣襟,从里面掏出一只蝎子放在姑娘手里,一边念叨着什么。随后,他说,大家跟他一起去坪子,姑娘先留在屋里,晚点再去。

等姑娘出来后,坪子上已经竖起了一根柱子,四周点起了几堆篝火。只见巫师脸色发紫,身上爬满了蜈蚣和蝎子,脸色发紫。而那个黑苗已经吓得屁滚尿流,浑身瘫软。有两个人提了一桶畜血走到近旁。巫师喝了一口畜血,把一条小蜈蚣塞进嘴里。一会之后,他张开嘴,让蜈蚣爬出来。巫师手捧那条蜈蚣走到姑娘眼前说,送给他,让他吞了。

姑娘起先死活不愿意这么做,但当巫师告诉她,只有这样,她才能保命后,才照着去做。

黑苗被众人强行喂下了蜈蚣。转眼间,黑血从他的鼻子和嘴里流了出来。巫师提起畜血朝他泼去,嘴里念叨着什么。突然,一条蛇从巫师的衣服里窜了出来,朝黑苗直扑过去,咬了一口他右手的中指,然后回到巫师这里。巫师用手指在蛇的嘴边沾了一些黏涎,送到姑娘面前:「吮进肚里!」

黑苗开始呕吐,先是虫子,然后是血。也就五分钟,黑苗就死了。

姑娘因此得以保住了性命。

再次声明:

以上是在网上读到的一篇文章,写得很乱,懒得花时间修改。之所以转载,只是了解一下旧时湘西盛传的「蛊」大致是怎么一回事。

《浪漫凤凰》A0109010005 · 2011年6月20日摄于中国湖南湘西

「蛊」是统称,有多种形式。前面说的应该是「虫蛊」,下面说的是「心蛊」。

「心蛊」这东西,有点类似于「桃花蛊」,但不尽相同。二者区别在于,一个是双方同意,爱得死心塌地,一旦有一方变卦,那么两个人就都会死;另一个是单方意愿,下咒蛊惑,一旦被破解,就会反噬,下咒者死。通常,桃花蛊无人能破。因为自己察觉不了。

曾听外婆说过,她年轻的时候,寨子里曾经有个很漂亮的姑娘,很多人都爱慕她,但无人能得到她的垂青。这个姑娘酒量很大,寨子里自己酿的纯糯米酒,喝一两斤不在话下。除了酒量,她还精通箭术和刀法,经常跟着阿爹去山上打猎。

有一回她和阿爹出寨子卖皮子,但回来后整个人都不好了,常常独自一边喝酒一边进山。起先阿爹以为女儿心里有什么事了,也不好问,就随她去了,想着反正过几天就会好的。

就这样日子还是像寻常一样的过,姑娘照样跟着阿爹上山,照样和同伴们笑闹,可眼角眉梢,总是带着一丝惆怅。

外婆那时候和她玩得好,就问她,是不是有心上人了。姑娘重重地叹了口气,说,我也不知道。反正,总觉得心里缺了什么东西。

外婆笑她,心给了别人了,当然缺了啦。她很严肃的说,不是的,不是你想的那样的。

外婆说她那时候还年轻,也不懂那姑娘到底怎么了,也听不明白她想表达什么,就没放在心上。嘻嘻哈哈一阵,把这事也就给忘了。

家里的皮子积攒得有一些了,姑娘又跟着阿爹出了寨子。可是回来的时候,却只有阿爹一个人。外婆问阿爹,姑娘呢,阿爹不说话。

外婆后来说,阿爹当时的样子很严肃,甚至让她感到有些害怕,所以也就没多问。

三天后,姑娘回来了,开开心心地找到外婆,说一起去游泳。外婆很好奇,就问她碰到了什么事情,姑娘很神秘,一脸带笑的说,不告诉你。

过了一阵,姑娘的变化越来越大。最先发现的外婆。外婆发现姑娘不再跟阿爹一起上山打猎,却三番五次跑出寨子。她的脸色一次比一次差,酒喝得一次比一次多,有时甚至喝得酩酊大醉。外婆问她怎么了,但她不肯说。不久之后大家发现,她怀孕了。

这在当时是一件大逆不道的事。外婆问她孩子是谁的,她说她也不知道。看着姑娘的肚子一天大似一天,寨民们感觉受到了奇耻大辱。他们不能容忍自己的寨子里有「野种」出生。

正当寨民决定对姑娘动用私刑时,事情出现了一个转机。

一天,林家峒里的一个巫师来来寨子找药材,无意间听到了姑娘的事,决定一探究竟。当他见到姑娘后就说,事情好像有点不简单。他问阿爹,他们去集市贩皮时到底发生了什么事情,碰到过什么人?阿爹边回忆边说,当时他们碰到了三个黑苗。大家不仅相谈甚欢,姑娘还和他们一起喝了酒。接着,阿爹又补充说,当时那几个黑苗应该是看到过他的纹身,知道他是蛊苗,应该不敢招惹他们。

巫师看了阿爹一眼,说,别太自信了,姑娘不但被人下了「桃花蛊」,而且自己给自己又下了「心蛊」。

在场的人听到巫师这番话,无不大吃一惊,却又觉得不可思议。

巫师带了几个壮小伙子一趟黑苗的寨子。回到寨子后,巫师在阿爹的耳边悄悄地说了什么。阿爹的脸当时就白了。

这时,姑娘走了过来,问巫师到底发生了什么。巫师看着她,说有个黑苗对她下了桃花蛊。

《湘西风情》A0109010004 · 2011年6月22日摄于中国湖南湘西凤凰

湘西,全称是湘西土家族苗族自治州,是湖南境内唯一的少数民族自治州。由于地理和历史的原因,这一带形成了自己独特的文化,有些还很神秘,比如「赶尸」,再比如「蛊」。

转一篇文章,关于「蛊」。我是不信这些东西的,但通过这篇文章可以大致了解一下「蛊」的传说是怎么回事。

我不知道现在的人提起苗寨是否还会觉得神秘,至少我还是觉得。并且不仅仅是神秘,还害怕。因为我是土生土长的苗族人。

苗族,其实是一个统称,里面的分支分多很多,但粗略可分生苗和熟苗。生苗,是指那些未被汉化的,一直生长在苗寨里,几乎与世隔绝的苗人,他们有自己的语言,他们彪悍,血性,义气,能用生命捍卫自己的家园,至今不与外族通婚,但有极少数的入赘郎;熟苗,是指已经被汉化了的苗人,除了还保留着自己的服饰外,其它的几乎与汉人相同了,苗语,也只有奶奶辈的会说了。比如我,就是熟苗。

苗人中有一个特殊人群,就是蛊苗,也就是传说中会「下蛊」的苗人。并非所有苗人都会下蛊,只有蛊苗一族才精通蛊术。

关于蛊,很多人不相信,觉得很无稽。我其实也不信,因为觉得这种东西无法解释。可我十岁那年亲身经历过一次之后,直到现在,我都不能解释。我问过很多医生,他们也都无法解释其中的一些现象。

我小的时候住在一个小巷子里,巷子门口有个卖瓜子的老太太。小时候皮,老是去偷她的瓜子,或者买一毛钱的,要多抓一点点。有一天我又抓了人家的瓜子,回家就肚子痛,去医院,医生检查不出任何问题。这时外婆说,不好,怕是中蛊了。我们一回到家,外婆就揭开我衣服,摸我的肚子,跟妈妈说,不对,是虫蛊,这孩子得罪过谁了,会遭此重手?外婆说她也没办法,只有请下蛊的人了。外婆开始问我,是不是得罪了什么人,有什么老头老太太之类的对着我嘴巴乱动,或者,在人家家里乱吃了什么东西没有。

外婆这样一问,我想起了那个卖瓜子的老太太。这次她好像很凶,买完瓜子多抓一点的时候,掐了一下我的手指头。

我把这事跟外婆说了,外婆马上就出门了。过了一会,外婆带着那个老太太回来了。外婆不停地在说一些我听不懂的话,估计是求那个老太太高抬贵手之类的,一边说,一边走到床边,作势地打了我几下。妈妈后来说,我还挺会唱戏,「哇哇」的哭得那叫一个惨。但我现在回想起来,我觉得当时我绝不是唱戏。我是真的害怕,肚子又痛。

那老太太估计也不是什么坏人,觉得给我的教训也够了吧,就坐到床边,吩咐我外婆去煮三只鸡蛋,准备三根没用过的红线,又叫我妈妈给她倒杯酒。她接过酒,一边喝,一边数落我妈妈,无非是教子无方之类。我妈妈哪敢分辩,只是一个劲儿地「是,您教训的是。」

鸡蛋煮好了,外婆把三个鸡蛋放在凉水里。那老太太把红绳子绑在鸡蛋上,撩开我的衣服。我很害怕,不知道她要干什么。我死命地瞪着她。只见那老太太拿针尖刺了一下自己的小手臂,把血滴到鸡蛋和红绳子上,然后抓起鸡蛋在我肚子上滚来滚去,一边滚一边念念有词。就这样滚了三个鸡蛋,滚完后问我,肚子还痛么?

我这个时候才回过神来想肚子的事情,真不痛了。我说,不痛了。

那老太太回到座上喝了一口酒,又和我外婆说了几句话。之后,妈妈把她送走了。妈妈回来后,外婆叫妈妈坐在我旁边,然后叫我们一起看她剥鸡蛋。

鸡蛋剥开后,好像很正常。但等外婆把蛋白一点点去掉后发现,里面没有蛋黄,只有一堆蠕动的白色的虫子。

《弱肉强食》E0300000024 · 2018年8月15日摄于肯尼亚马赛马拉

进化论问世以来,除了受到神权的打压外,在科学界在一直存在颇多质疑。因为在整个地球生命史中,出现过几次大规模的生物灭绝和爆发。这似乎是一种突变而非循序渐进的演化。比如,按照进化论,从爬行动物演化到鸟类,中间必然存在某种过渡物种。但这时至今日并没有考古发现的支持。再比如,有科学家认为:生物进化中由「有机物到单细胞原核生物」和由「简单的多细胞生物到复杂的进行了细胞分化的多细胞生物」两个瓶颈难以被突破。

有一篇名为《生物没有时间等待》的研究报告指出,撇开这两大问题不谈。由单细胞生物开始以「基因的有利突变」方式进化至比灵长类低的生命形式需要近120亿年的时间,所以此报告认为进化过程不可能是在地球上全部完成的。

简单地说,就是达尔文的进化论在特定的历史时间段和特定的物种范畴内可以解释很多现象,但并不能覆盖生命现象的全部。

《兜售旅游纪念品的马赛妇女》F0100000069 · 2018年8月14日摄于肯尼亚

在达尔文身处的那个政教合一的年代,进化论对神权是一种挑战和反叛,大逆不道。因此,《物种起源》一出版后便引发了一场轩然大波,达尔文本人也腹背受敌,四面楚歌。

著名天文学家赫歇耳本来是达尔文的朋友,但他不认可达尔文的理论,称其是「胡闹定律」。达尔文在剑桥的老师、地质学家塞治威克也不相信达尔文的理论。他给达尔文写了一封信中,谈了他读这本书的感受,觉得痛苦多于快乐。他对书中有些内容觉得好笑,认为那是完全错误的,毫无科学依据,如同恶作剧一样,令人难堪,并为达尔文感到担忧。不仅如此,塞治威克还发表匿名文章,讽刺达尔文的理论如同是「用一串气泡做成一条坚固的绳索」,显然是不切实际的。美国地质学家和鱼类学家阿加西斯蛮横斥责达尔文,认为他的学说是荒诞的,属于无稽之谈,认为「变异」这个词和达尔文的变异理论,是一个科学上的错误,达尔文所举事实的用意是在恶作剧。

攻击进化论最激烈的是教会。他们对达尔文恨之入骨,称达尔文「是英国最危险的人」。牛津大主教威伯福士四处游说,攻击达尔文的进化论。1860年,牛津大学举行了一场达尔文和威伯福士的公开辩论。达尔文因病没能到会。威伯福士在演讲中大肆煽动宗教情绪,声称《物种起源》是对造物主的极大冒犯,鼓动教徒攻击达尔文。不仅如此,他还对支持进化论的赫胥黎恶语相加,肆意侮辱。他问赫胥黎:「究竟是你的祖父还是祖母,同无尾猿发生了亲属关系?」

尽管如此,达尔文为追求真理而继续他的研究。不久之后,他的第二部著作《人类的起源》问世。

《白色火烈鸟》E0400000006 · 2018年8月13日摄于肯尼亚博格里亚湖

肯尼亚博格里亚湖,靠近赤道。这里是火烈鸟的栖息地,据说达数十万只之多。一角,有数千只白色的火烈鸟聚焦在一起,与其他火烈鸟格格不入。估计这是一群尚未成年的火烈鸟。

言归正传。

1873年4月,一个名叫彼得 · 格兰特的博士带领全家造访了加拉帕戈斯群岛的大达夫尼岛,并开始对达尔文雀进行了多年观察和研究。这座岛上常见的达尔文雀只有中地雀和仙人掌地雀两种,加上面积较小,更便于捕捉、标记和观察。

1877年,大达夫尼岛旱灾严重,整个雨季的降水量只有往年的五分之一。这次旱情导致食物缺乏,地雀数量锐减85%,非常惨烈。但幸运的是,格兰特夫妇因此得以有机会发现这场旱灾对中地雀种群演化进程的影响:当干旱造成食物短缺时,小而软的种子先被消耗光,导致那些无法取食较大较硬种子的地雀大量死亡,而那些拥有较厚鸟喙的地雀则熬过这次干旱,并通过遗传将厚喙这一优势特征传给了后代。旱灾过后,新一代中地雀喙的厚度比旱灾前增加了约4%。

不同的环境,不同的食物源,造就了地雀的不同特点,占据不同的生态位。在一些岛上,地雀有的吃坚果,也有的吃虫子或种子。吃坚果的地雀的喙大而且坚硬,而吃虫子或果实的地雀的喙尖而且较长。在竞争中适者生存,不适者则被淘汰。所谓的「自然选择」就是这样。

格兰特夫妇不仅亲眼见证了「物竞天择」的魔力,并且还见证了一个「新品种」的诞生。

1881年,格兰特夫妇抓获了一只雄性幼鸟,可是这只鸟的长相、叫声、体型和鸟喙都远远区别于大达夫尼岛上的两种地雀,根据经验,他们认为这不是来自本岛上的鸟,而是来自其它岛屿,于是他们将这只鸟标号为「5110」,然后重新放归野外。在接下来的日子里,「5110」展现出了很好的适应能力。牠不仅完好的生存了下来,还和岛上的不同地雀配偶繁衍下了18只后代,而这些后代延续了「5110」的外观、叫声等一切。每到繁殖季节,牠们只和自己家族里的成员交配,却不会再和岛上其他种的地雀一起。而从形态上来看,牠们喙的长度和厚度,以及对应的取食行为等也已经区别于岛上其它两种地雀的中间并趋于稳定了。这本质上已经是一个「新品种」的诞生了,但格兰特夫妇还想继续从牠们身上学习关于物种形成或消失的秘密。他们觉得,这样做,远比给光牠们起个名称重要得多,也有意义得多。

《汤普森瞪羚》E0300000023 · 2018年8月11日摄于肯尼亚

1838年,英国生物学家大卫 · 拉克出于对达尔文在加拉帕戈斯群岛的雀鸟,即后人所称的「达尔文雀」充满了兴趣。他和他的团队登上了加拉帕戈斯群岛,并展开了近五个月的野外调查工作,研究不同种类的「达尔文雀」的繁殖和觅食行为。结束调查后,他又跑遍了各地许多的博物馆和大学,找到并测量了近6000多个达尔文雀标本的喙和身形。之后拉克基于「高斯原理」理论的启发,于1947年出版了《达尔文雀》。在这本书中,拉克详细地解释了当时已知的14种达尔文雀是怎么演化出各不相同的鸟喙。

补充说明一下。所谓「高斯原理」,指的是两个互相竞争的物种因为具有相同的生活方式和习性,存在激烈的竞争而不能长期共存于同一个生态位。

加拉帕戈斯群岛上分布着大、中、小三种鸟喙的地雀,分别对应了用于食用不同的种子和果实。而只有中嘴和小嘴地雀的岛上,它们喙的大小却介于两种的正常值之间。这是因为在缺乏竞争者时,物种会拓展实际的生态位,也就是说这两个岛上的地雀可以选择的种子大小更为多样化了。

随着拉克的调查结论出炉,「达尔文雀」开始出名并成为一个经典案例,而「地理隔离」和「生态位分化」则成为了演化的常识。稍稍遗憾的是,拉克没能说明白到底是什么因素才是导致物种演化的关键环节。

《长颈鹿》E0300000022 · 2018年8月9日摄于坦桑尼亚赛伦盖蒂

生活在加拉帕戈斯群岛上的陆龟更进一步让达尔文坚信自己的观点。

16世纪西班牙的航海家最早发现了这片群岛与这群陆龟,因为「加拉帕戈斯」这个词在西班牙语中是陆龟的意思,所以他们便用「加拉帕戈斯」给这些岛命名,又因为这些陆龟体型巨大,所以被称为「象龟」。这些象龟在加拉帕戈斯群岛中的许多小岛上都有分布,达尔文发现不同岛上的象龟在外形上有一定的差异,尤其是龟壳的形状上,有向上拱壳、前端类似马鞍的「马鞍形」龟壳,也有「圆顶形」龟壳,以及介于两者样式之间的龟壳。圆顶壳较大,脖子和四肢较短的陆龟,往往生存在群岛中较大的岛屿和高海拔潮湿地区的附近,这里有丰富的植被;而马鞍型龟壳的陆龟则是来自于海拔低于500米的小岛和栖息地较干燥的地区,这里食物和其他资源都十分有限。

这种龟壳形状的差别与不同小岛上生态环境差异的联系,启发了达尔文对生物演化的思考,这也就是达尔文进化论的「启蒙龟」。

在这之后,一种叫「嘲鸫」的鸟才是真正影响并成为达尔文《物种起源》里例证的因素。

加拉帕戈斯群岛上嘲鸫的种类比较少,并且都隔离分布在不同的岛屿上,达尔文对三座岛上的三种不同嘲鸫:圣岛嘲鸫、加岛嘲鸫和查尔斯岛嘲鸫进行了观察,发现牠们彼此之间存在明显的差异,同时又与分布在南美大陆上的嘲鸫有所不同,而详细的记载也使得这三种嘲鸫出现在《物种起源》中,成为达尔文证明自己推论的一个例据。达尔文发现:「由外边引进了一个物种,然后这个物种为了各种不同的目的,发生了变异。」

这是解开动物演化的一把钥匙。

《绿鬣蜥》E0100000004 · 2017年11月9日摄于洪都拉斯罗坦岛

1835年的一天,在一望无际的太平洋上,一座荒无人烟的小岛迎来了它的「客人」:一艘军舰停靠在了岸边,将查尔斯 · 达尔文送到了岛上。当时的人们怎么都不会想到,之前所有关于物种起源的猜测和认知,甚至人类在自然界中的地位都被彻底被颠覆。

这座小岛就是加拉帕戈斯群岛,亦即科隆群岛,位于南美洲厄瓜多尔西面约960公里,由13座主岛和一群较小的岛礁组成。

加拉帕戈斯群岛的多样性气候和特殊的自然环境,使不同生活习性的动植物生长繁衍在了这块土地,形成了自己的一套进化体系。群岛的其中一些岛屿偏远贫瘠,几乎没有生命的迹象,而另一些岛屿则肥沃富饶,栖息着各种独特的生物,岛上几乎没有人类踏足的足迹,可以说是生物的天堂了。

1835年,达尔文跟随着「贝格尔号」,也叫「小猎犬号」的军舰造访了加拉帕戈斯群岛。当时年仅26的他瞬间就被这座岛屿的奇异地貌和物种所吸引。其中一种雀鸟先引起了他的注意,他发现岛屿上雀鸟的喙的长度和羽毛的颜色均有所不同,于是他在随后的一段时间里,收集了群岛上许多的鸟类标本。但在这之后他对于这些鸟类并没有太大的重视,而是对群岛上的其他动植物和地质结构等进行了大量的观察、采集和研究,这些经历大大丰富了他的见闻。而达尔文与这座岛屿的「初次见面」也使他思维的火花开始蔓延。他在《「小猎犬号」航海记》中写道:

「加拉帕戈斯群岛上的生物分布,如果是一个岛上有一个属,而另一个岛上是有很大不同的其它属,那这就不足为奇。但如此相邻的数个岛屿都各有特殊品种的陆龟、鸫鸟、金翅雀和数种的植物,这些不同的品种又都有共同的属性和类似的生活环境,这才使我震惊。」

这个与世隔绝的荒岛,有着与大陆物种之间相联系但却又大不相同的物种,而不同的岛屿之间和不同的地理环境,使每个岛屿的动植物品种也各不相同,各个物种为了各种不同的目的发生了一些变异,这是多么地奇妙啊。

1836年10月,在结束了这次游历后,达尔文将采集到的鸟类标本送到了伦敦知名的鸟类学家约翰 · 古尔德那里。古尔德经过研究后认为,这些雀鸟实际上分属为13个新种。尽管牠们喙的形状差别很大,但这些鸟彼此之间具有很近的亲缘关系,而且这些差别应该能够很好地被不同岛上的地形、气候环境等因素解释。也就是说这些雀鸟之间的差别,体现了牠们对不同的地理环境的适应性。在得知古尔德的分类建议后,达尔文对其进行了更加深入的研究,形成了物种进化的初步观点。

《猎豹》E0300000021 · 2018年8月9日摄于坦桑尼亚赛伦盖蒂

猎豹很好辨认:牠们的面部两侧分别有一条从内眼角延伸到嘴角的黑色条纹。

猎豹是非洲草原最凄美的大猫。

相对狮子和花豹,猎豹体型较小,捕食对象除了年幼的斑马和角马,主要就是汤普森瞪羚。而这种瞪羚极其敏捷,善于奔跑。在躲避追捕时,汤普森瞪羚的奔跑速度可以达到每小时80多公里。为了能够成功捕获汤普森瞪羚,猎豹将自己的身体结构进化到了极致,甚至放弃了脂肪。冲刺时,猎豹的速度可以达到惊人的每小时110多公里。但这种速度只能维持一两分钟,因为如此剧烈的奔跑对猎豹的循环系统和呼吸系统都是一种巨大的考验。因此,猎豹捕猎的成功率并不高,据说每六次出击只有一次得手。由于没有了作为能量贮备的脂肪,猎豹必须不断捕食才不至于饿死。

这还不是问题的全部。

在非洲草原,和猎豹一起生存的还有狮子、花豹等其他大型猫科动物以及鬣狗、野狗等犬科动物,甚至还有同类。牠们无一不对猎豹构成了严重威胁。猎豹一旦受伤,等等牠们的就只有死亡。所以,猎豹竭力避免与其他掠食动物发生冲突,宁可放弃已经到手的猎物。

生存不易,加上环境的改变,猎豹的数量日益减少,前些年就已经被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》名录和《世界自然保护联盟》濒危物种红色名录。

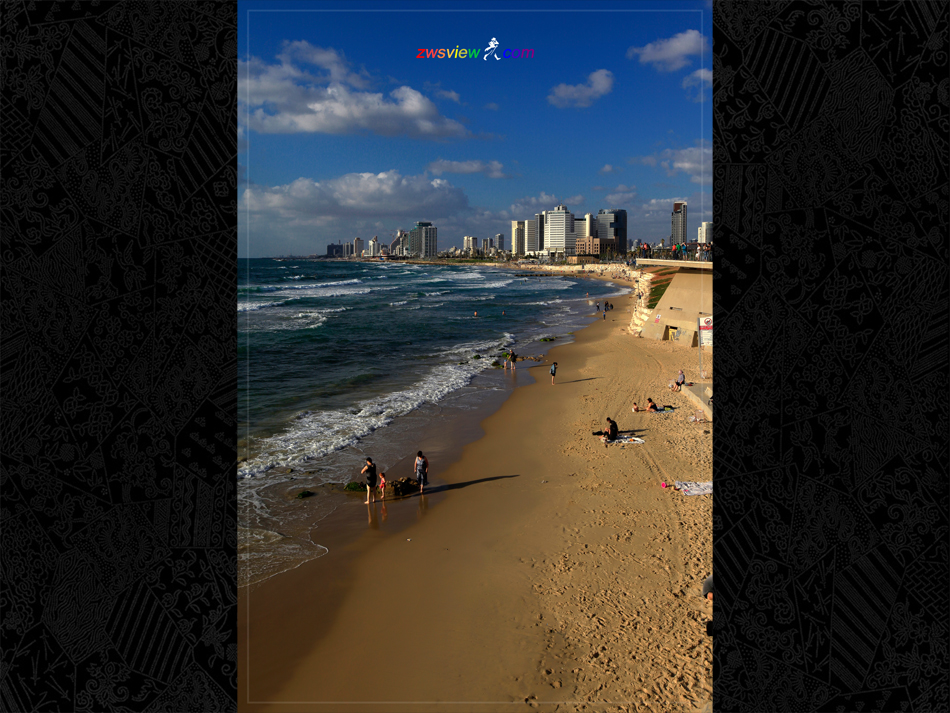

《雅法海滨风光》A1902000003 · 2016年5月18日摄于以色列特拉维夫

经常在新教徒比较多的沿海渔船上见到「以马内利」的字样。

「以马内利」最早见诸《圣经 · 旧约》,意思是「上帝与我们同在」,即祈求上帝保佑。其背后的故事通常如下:

「据记载,当时南国犹大国正遇亚兰国与以色列国联军之攻击,以赛亚奉上帝之命去安慰犹大国国王亚哈斯,并预言一个预兆作为证明:『必有童贞女怀孕生子,给他起名叫以马内利。』 在亚哈斯时期,作为一个征兆,期望犹大能从外敌侵略中获得拯救。在《新约 · 马太福音》中,天使在梦中向约瑟指出马利亚将由圣灵怀孕,就是应验先知以赛亚所说过的这个预言。以赛亚时代的以马内利和新约耶稣基督的以马内利之间,有很大的差异。前者是预表,后者是这预表的应验;前者是影,后者是实体。前者象征从外人的欺压下得释放,后者是使人脱离欺压的释放者。第一位是以马内利代表神的同在仅数年之久;第二位却是神子,要永远与人同在。」

但从这段文字来看,「以马内利」是上帝和圣母玛利亚的孩子,即耶稣的名字。如此,「以马内利」译成「耶稣与我们同在」是不是更合适些?

《金字塔》A0501000008 · 2013年6月1日摄于埃及开罗

墓志铭,刻于墓碑或陵寝,是世人对后世最后的告白。

世界上最著名的墓志铭应该是镌刻在法老图坦卡蒙陵墓上的一段文字:「谁要是干扰了法老的安宁,死亡就会降临到他的头上。」这段文字据说非常灵验,号称「法老的诅咒」。此事在「印象埃及」中有说,不再赘述。

并不是所有的墓志铭都这般威严。近日看到这样一样墓志铭,笑到喷饭:

「初从文,三年不中;改习武,校场发一矢,中鼓吏,逐之出;又从商,一遇骗,二遇盗,三遇匪;遂躬耕,一岁大旱,一岁大涝,一岁飞蝗;乃学医,有所成。自撰一良方,服之,卒。」

此翁文不成,武不成,商不成,农不成。最后学医倒是有点眉目,只可惜不知出了什么状况,把自己给药死了。

据说此文出自明清笑话集《笑林广记》的《杨一笑传》,但《笑林广记》并无此文,应该是今人编的段子。有好事者意犹未尽,续了一个「加强版」:

「初从文,三年不中;改习武,校场发一矢,中鼓吏,逐之出;又从商,一遇骗,二遇盗,三遇匪;遂躬耕,一岁大旱,一岁大涝,一岁飞蝗;乃学医,有所成。自撰一良方,服之,卒。遂至地府,久候阎王升堂,不耐,问之,鬼卒曰:王阅足下卷宗,狂笑,休克于后堂,未醒。」

此翁嘎屁后,跑到阴曹地府,干等半天就是不见阎王。问小鬼,阎王在干嘛,为什么迟迟不露面。小鬼道出了实情。原来阎王爷看了此翁的生平事迹,严重笑晕,醒不过来了。