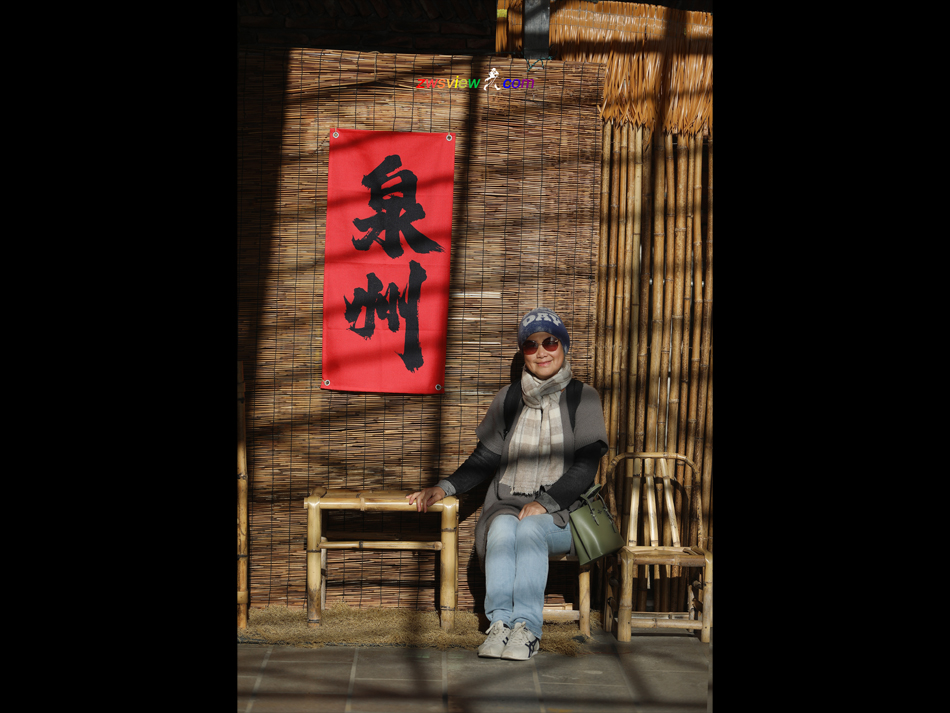

《悠游泉州》F0300000674 · 2024年12月20日摄于中国福建泉州蟳埔村

「泉州」一名始于唐景云二年,即公元711年。是年,原隶属岭南道的「武荣州」改名「泉州」。这是「泉州」作为行政名称的首次出现。据《元和郡县志》载,因州治北有泉山,山中有清泉,故得名「泉州」。

泉州有许多别称:刺桐城、温陵、鲤城、光明之城、泉南佛国等。

刺桐,原产印度及马来西亚,随海上贸易被带到广东、福建一带。五代时,晋江王留从效扩建泉州城,并沿环城大量种植刺桐,极其壮观,泉州因此有了别名「刺桐城」,泉州港也被称为「刺桐港」,影响远播至波斯、阿拉伯和欧洲。

「温陵」一名,源于泉州的地理气候特征。泉州地处亚热带,常年温润,有「四季有温,地气如陵」的美誉。「温陵」一名颇雅,广爱文人墨客的认可和喜爱。宋代泉州府学,即现今泉州文庙,曾称「温陵书院」;明清文人常以「温陵」代指泉州,如明代思想家李贽便自称「温陵居士」。

泉州别称「鲤城」,据说是因泉州古城形似鲤鱼。泉山为首居北,晋江为尾位南,城中水系如鳞,呈「鲤鱼吐珠」的风水格局。为保留历史记忆,现泉州有一区名为「鲤城」。

「光明之城」含两层意思,其一,历史上的泉州港空前繁荣,入夜后更是火光通明。《马可 · 波罗游记》载:「船舶往来如梭,灯火照耀夜空」,可谓盛况空前;其二是指泉州的宗教多元化。泉州城内佛教、伊斯兰教、基督教、摩尼教、道教及地方信仰并存,各种文化相互尊重、相互包容,是当时的文明之光。

「泉南佛国」一名来自于朱熹于泉山的题刻「泉南佛国」。现泉州开元寺有一楹联「此地古称佛国、满街皆是圣人」据说也出自朱熹。

除了上述这些,泉州还称「清远」、「晋江」。「清远」源自清源山,即古时的泉山,唐代曾以山名代指泉州;「晋江」源自贯穿泉州全境的晋江。明清文献常以「晋江」代称位于现鲤城区的泉州府城。

《探访蟳埔村》F0300000673 · 2024年12月20日摄于中国福建泉州

蟳埔村,福建省泉州市晋江出海口北岸的一个小渔村,距泉州约十公里,从泉州市中心驾车前往即刻可达,只是村内道路蜿蜒且狭窄,如遇旺季,经常塞车,尤其是,停车非常困难。

蟳埔村主要有三个看点:渔村烟火、蚵壳厝及蟳埔女。

蟳埔村是一个典型的福建渔村,渔港、街市、庙宇、民居。尽管最近几年蟳埔村的旅游很火爆,曾创下了日游客超过十万的惊人纪录,但严格来说,这里并非寻常意义上的景区,而是一个充满烟火气的鲜活的渔村。

蚵壳厝,即用海蛎壳堆砌的民居。

蟳埔女,与湄洲女、惠安女并称「福建三大渔女」。蟳埔女的一大亮点就是头戴用鲜花编织而成的花环头饰「簪花围」。

2008年,以簪花围为代表的蟳埔女习俗被列为第二批国家级非物质文化遗产名录,成为蟳埔村火爆的一个重要因素。

《走马观花洛阳桥》F0300000671 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州

宋泉州知州陈偁《题泉州万安桥》诗曰:

跨海为桥布石牢,那知直下压灵鳌。

基连岛屿规模壮,势截渊潭气象豪。

铁马著行横绝漠,玉鲸长鬣露寒涛。

缣图已幸天颜照,应得元丰史笔褒。

诗中所提之桥,即为泉州的洛阳桥。

洛阳桥,也称「万安桥」,坐落于福建泉州东北郊的洛阳江入海口。这座开建于北宋皇祐五年,历时六年建成的跨海梁式石桥代表了宋代中国桥梁工程的最高水平,被誉为「海内第一桥」,与赵州桥、卢沟桥及广济桥全称中国古代四大名桥。

泉州的石桥冠名「洛阳」, 一个可能的原因是,闽南客家人的祖先大多是来自中原河洛一代,说河洛话,穿中原衣,自称河洛郎。这上来自中原的移民有「地随人走」习俗,将家乡与「洛河」、「洛阳」有关的建筑名、地名,留在了迁徙途中,比如「洛阳江」、「洛阳渡」。北宋于洛阳渡修桥,桥名自然而然地被称为了「洛阳桥」。

历史上,洛阳桥屡毁屡修,现存桥身阔约七米、长八百余米,气势依旧,蔚为壮观。

《钟楼》A0121070003 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州

泉州有几座钟楼,但如果只说钟楼,绝大多数当地人首先想到的会是位于中山东、西路与西街交叉路口的白色钟楼。这座钟楼是泉州的中心地标,甚至还有「福建省首屈一指的标志性建筑」之称。

泉州钟楼修建于民国二十三年,建造缘由,据说是当时泉州平民医院护士黄彬彬因被民团一李姓团长(也有说是国民党驻旅长沈发藻)逼婚而自杀,引发大规模的学生抗议集会。在这一事件中助纣为虐的时任晋江县长吴石仙为平息民愤,在县政府所在地泉州城修建钟楼以示谢罪。此事似乎比较正式,载于《泉州教育史话》。不过,也有另一种说法:吴石仙因为受黄彬彬事件牵连被罢免后,其继任张斯麐为倡导新政而修建此钟楼,目的在于提醒民众惜时守时。

《红砖厝》A0121050002 · 2024年12月20日摄于中国福建晋江梧林传统古村落

岭南人管房子叫「厝」,所以「红砖厝」的意思是用红砖建的房子。而「红砖古厝」,尤其是「官式大厝」,是有一定型制的宅院。

红砖古厝的历史据说可以追溯到五代十国,而最初,源自一次讹传圣旨。

相传五代十国时期,闽太祖王审知有一个爱妃,名叫黄厥,泉州人。每逢风雨雷电,黄妃常因挂念娘家的简屋茅舍而愁眉不展。为讨爱妃欢心,闽太祖下诏:「赐汝母厝建皇宫起」,恩准黄妃娘家按皇宫样式建造宅院。由于口音的关系,「汝母」传成了「汝府」。泉州府得信后,不敢怠慢,于是大兴土木,开建「皇宫起」,最终成为岭南最典型的建筑样式,流传至今。

《闲逛三坊七巷》F0300000667 · 2024年12月22日摄于中国福建福州

逛福州,鲜有不逛三坊七巷的。

三坊七巷,全称「三坊七巷历史文化街区」,一街,即南后街;街西的衣锦坊、文儒坊及光禄坊共三坊;街东的杨桥巷、郎官巷、塔巷、黄巷、安民巷、宫巷及吉庇巷共七巷。

据介绍,三坊七巷发轫于晋朝,成形于唐、五代,完善于两宋,鼎盛于明清,有「里坊制度活化石」、「明清建筑博物馆」之称,有各级文物保护单位29处,古民居约270处,包括沈葆桢、林觉民、冰心、严复等名人故居。只是,感觉个中的很多建筑修旧如新,很难区分哪些是真正的古建筑,哪些是在旧址上新建的仿古建筑。

三坊七巷,不用太过寻旧,这里集中了福州众多的名小吃:同利肉燕、后街捞化、永和鱼丸、唐沫茶兮、百饼园、聚春园等。拐个弯,有一家「老福洲福宴」,主打福州传统特色菜。我们就是在这家店品尝的佛跳墙、荔枝肉、南煎肝的,确实很不错。

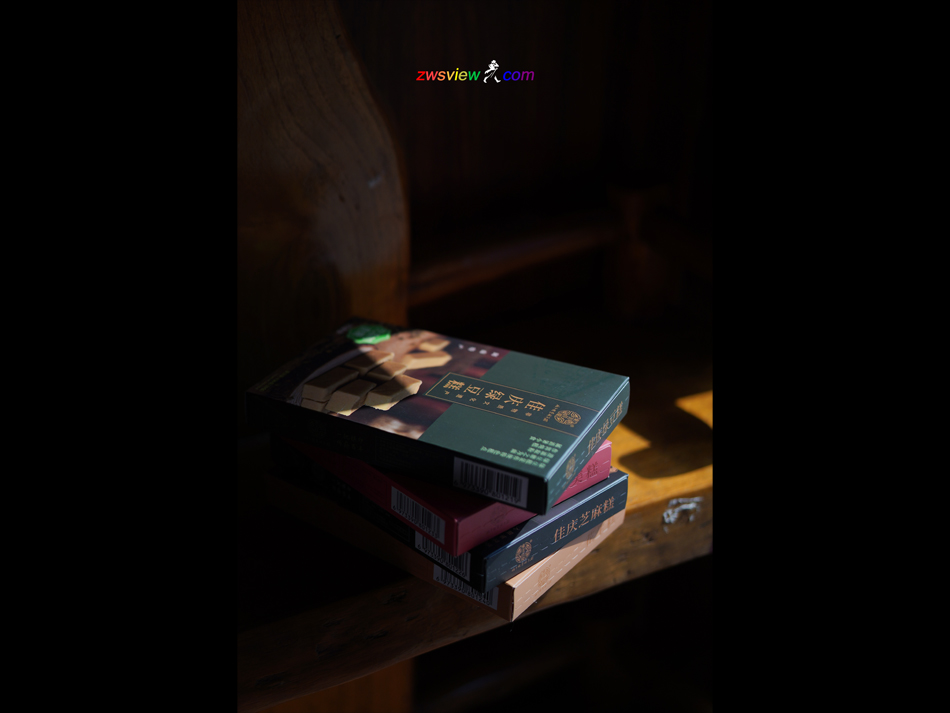

《东美香脯糕》B0000000727 · 2014年12月19日摄于中国福建漳州角美镇东美村

离漳州古城二十公里的角美镇东美村有一座中西合璧的大厝,人称「曾氏番仔楼」,为新美籍新加坡巨商曾振源耗资白银十七万两于光绪二十三年修建,占地五千余平方米,堪称豪宅。

顺便说一下,番仔楼,番,指外邦;番仔,指洋人;番仔楼,是当地人对西式洋楼的叫法。

用梁实秋的话说,现今的东美村以两样为「号召」,一样就是曾氏番仔楼,另一样,叫「佳庆东美糕」。当地随处可见广告「游番仔楼,品东美糕」。东美糕,闻所未闻,但见广告铺天盖地,多少有些被勾起了兴趣,欲一尝为快。只是我们在村里兜兜转转了好一阵子,愣是不知道东美糕所在。最后向村民打听再三,这才大费周章地在村子一隅找到一家挂着「佳庆东美糕研习馆」店招的商铺,只是大门紧闭,且上着锁。

心不甘,情不愿,我们绕到商铺后侧,见一虚掩的工场铁栅门,里头并空无一人。壮着胆推门深入,总算惊动了一似在值班的姑娘。道过歉,解释了私闯工场的缘由。姑娘倒挺客气,打开商铺的后门,把我们迎了进去。

在她的介绍下,我们尝了几个品种的东美糕,当即买了一堆。

东美糕,也叫太平糕,全称叫东美香脯糕,始于明崇祯年间,距今已有三百余年历史,是闽南地区婚寿节庆的必备甜点,同时也是传统的茶配。

十九世纪末,二十世纪初,闽粤一带盛行「落番下南洋」讨生活的风气。当地一以制作香脯糕为业的村民名叫徐西目也背井离乡到了印度尼西亚,并在那里开了一家小店,售卖咖啡及香脯糕等食杂。其妻郭美秀则留守老家,继续维持着香脯糕的营生。到了二十世纪六十年代,徐西目回到故土重操旧业,与郭美秀一起,带着其子徐亚森走街串巷上门为乡民制作香脯糕。

上世纪八十年代,从小耳濡目染,从父母手上传承了好手艺的徐亚森子承父业,创建了「佳庆喜坊」,主打喜糖、喜饼,再就是香脯糕,使得这一地方小吃得以发扬光大。

2010年,东美香脯糕制作技艺被列入漳州市非物质文化遗产名录,2022年,又被列入福建省非物质文化名录。

2019年,佳庆东美香脯糕作为全国六大茶点之一入选北京故宫博物院的「开春大集」礼盒在慈宁宫广场限量销售。

东美香脯糕有点像上海的传统小吃麻酥糖或豆酥糖,但更细腻。用句俗透了的话说,入口即化。着实美味。

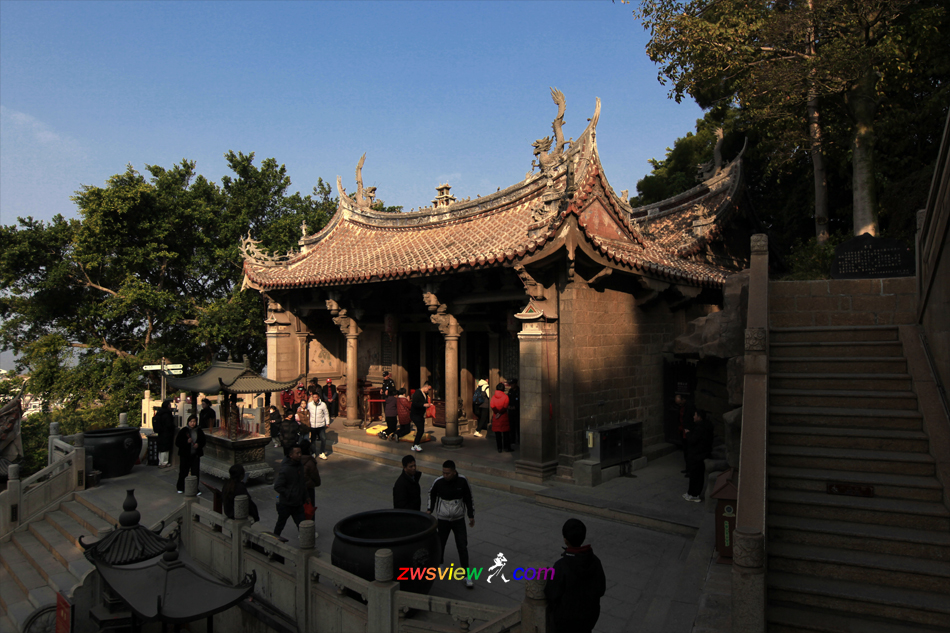

《开元寺》A0121070001 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州

泉州开元寺西侧有一个平时封闭的小园子,透过石栏,可见一老桑树。传开元寺最初为泉州郡儒黄守恭家的桑田湏园。一日,黄守恭白日一梦,梦中一和尚向他讨要湏园修道场。黄守恭心有不舍,又不便回绝,便说,若三日内湏园开出白莲花,便愿献出湏园。不料到了第三天,满园桑树的枝头上缀满了冰清玉洁的白莲花。黄守恭见状,当即献出了湏园。

这个和尚,就是主持修建道场的匡护大师。道场建成后,名「莲花道场」。

唐长寿元年,莲花道场升为兴教寺,神龙元年又更名为龙兴寺。后唐玄宗开元二十六年诏天下诸州各建一寺,并以年号为名。泉州则将龙兴寺改为开元寺。五代至两宋时期,泉州开元寺香火日盛,周围聚起互不统属的支院百余所。元致元二十二年,僧录刘鉴义向福建行省平章伯颜申请,后上奏朝廷获准,将开元寺及周边诸支院合为一寺,名「大开元万寿禅寺」。其后四十年,开元寺达到鼎盛,有僧人千余众,当时中国少有的大寺。

元末,泉州「饥馑洊臻、盗贼并起」,至开元寺衰落不振。明洪武三十一年,朱元璋命僧正映为主持,开元寺渐次中兴。但至成化、弘治,开元寺再度败落,殿宇及僧舍废为民居,戒坛、法堂均被工匠占用移作工坊。尽管后有紫云黄氏同安妄言陕西参政檀樾黄文炳出面向当局提出申请,「尽驱诸匠」,然「亦仅存十一于千百之间而已」。

民国初,开元寺先后迎来圆瑛、弘一法师主持,在一众信众资助下,开元寺得以部分修缮。期间,改原法堂为藏经阁,又增修经房、僧舍并维修东西两塔。开元寺略见起色。但不久之后,由于兵乱,寺院曾一度被占为兵营或囚牢。抗日战争期间,大殿及藏经阁遭到日军轰炸,损毁严重。

即使新中国成立后,开元寺也是几度兴废,甚至被用作商场。直到上世纪八十年代开元寺被列为「全国重点文物保护单位」后多次获政府拨款修缮,开元寺才重获生机。

《永宁卫城隍庙》A0121030002 · 2024年12月20日摄于中国福建石狮

明朝时,永宁已成人口密集、经济富庶的泉南重镇和著名海港。时泉州的晋江、惠安、同安一带倭寇猖獗,明开国名将江厦侯周德兴洪武二十年视察永当地后认为:「此福地也,于是屯扎西隅,军不疾病,民皆殷富。因奏请建城」。明洪武二十七年,周德兴谴泉州卫指挥佥事童鼎督造永宁卫城。

据《泉州府志 · 卷十一 · 城池》载,永宁卫城东西长二百九十五丈,南北宽二百零七丈,「周八百七十五丈,基广一丈五尺,高二丈一尺,窝铺三十有二」,共有五座城门:南门称「金鳌」,北门称「玉泉」,西门称「水清」,东因面海,设一大一小两门,大东门称「海宁」,小东门称「东瀛」。现所见城门即小东门。所有城门「各建楼其上,城外濠广一丈六尺,间以大石,深浅不同。」「永乐十五年,都指挥谷祥增高城垣三尺,门各筑月城。正统八年,都指挥刘亮指挥同知钱辂于各门增置敌台。成化六年,门楼废圮,指挥杨晟重建。国朝康熙间,总督觉罗满堡、巡抚陈瑸修令移驻提标左营游击于此。」

据介绍,永宁卫城内曾有左、右、前、后等五个千户所,城外有福全、崇武、金门、中左、高浦、白叶坂等六个守御千户所及十四个巡检司,所辖范围包括现石狮、晋江、惠安、金门、厦门、同安及安溪,鼎盛时与天津卫及威海卫齐名。

永宁卫有新、旧两城,旧城因地势如鳌,也称「鳌城」。现城内有城隍庙、财神庙、番仔楼等古、近代历史建筑,东瀛门及周边城墙似新建。

《寝殿》A0121020001 · 2024年12月22日摄于中国福建莆田湄洲岛妈祖祖庙

前两天从泉州去往福州的途中特意在莆田的湄洲逗留了半天,换坐渡船上了湄洲岛。

湄洲岛,妈祖的出生地及妈祖祖庙的所在地。

妈祖,也有称天后的,原名林默,福建莆田湄洲岛人,其父林惟悫,其母王氏。有关妈祖的事迹,现知最初的文字记载见诸于南宋廖飞所撰《圣墩祖庙重建顺济庙记》:「姓林氏,湄州屿人。初,以巫祝为事,能预知人祸福;既殁,众为立庙于本屿。」

据传妈祖能预言祸福且每每应验,曾救人无数,故深受沿海渔民及出海者的崇拜。目前全世界大大小小的妈祖庙、天后宫有四千余座,分布于丹东、秦皇岛、天津、烟台、上海、宁波、福州、厦门、广州、香港、澳门等地及日本、美国、朝鲜、菲律宾、越南等二十多个国家和地区,形成了一种影响深远的文化现象。

妈祖升天后,人们于北宋雍熙四年在其出生地立庙奉祀。尽管后历朝历代多有扩建、修葺,最初的模样很可能已面目全非,但现在的这座被称为「寝殿」的殿宇被公认为妈祖的祖庙。

《清净寺》A0121070002 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州

清净寺,初名圣友寺,又称艾苏哈卜大清真寺,位于福建省泉州市区涂门街,是阿拉伯穆斯林在中国创建的现存最古老的伊斯兰教寺,始建于北宋大中祥符二年,是年恰巧回历400年。清净寺整体为石构建筑,仿照叙利亚大马士革伊斯兰教礼拜堂的建筑形式。

清净寺与扬州的仙鹤寺、广州的怀圣寺与杭州的凤凰寺合称中国伊斯兰教四大古寺,是极其珍贵的历史建筑,1961年即被国务院列为首批全国重点文物保护单位,20世纪90年又被代列「中国十大名寺」,是唯一入选的伊斯兰教清真寺。

清净寺屡毁屡建,现存门楼、礼拜殿、明善堂及元至正十年、明万历三十七年重修清净寺的碑记和明成祖于永乐五年颁发保护清净寺和伊斯兰教的《敕谕》石刻等文物。

那天从清净寺出来,突然认出我们前一回去泉州的时候品尝姜母鸭的店还在,只是店堂内做姜母鸭的炉灶铺天盖地,好几十眼。一打听才知道,这家店已今非昔比,算上各处分店,规模扩大了几十倍。这家叫「斯丹」的姜母鸭店现已坐上了泉州姜母鸭的头把交椅。

去泉州参观清净寺,可以捎带着尝尝那里的姜母鸭,很好吃的。

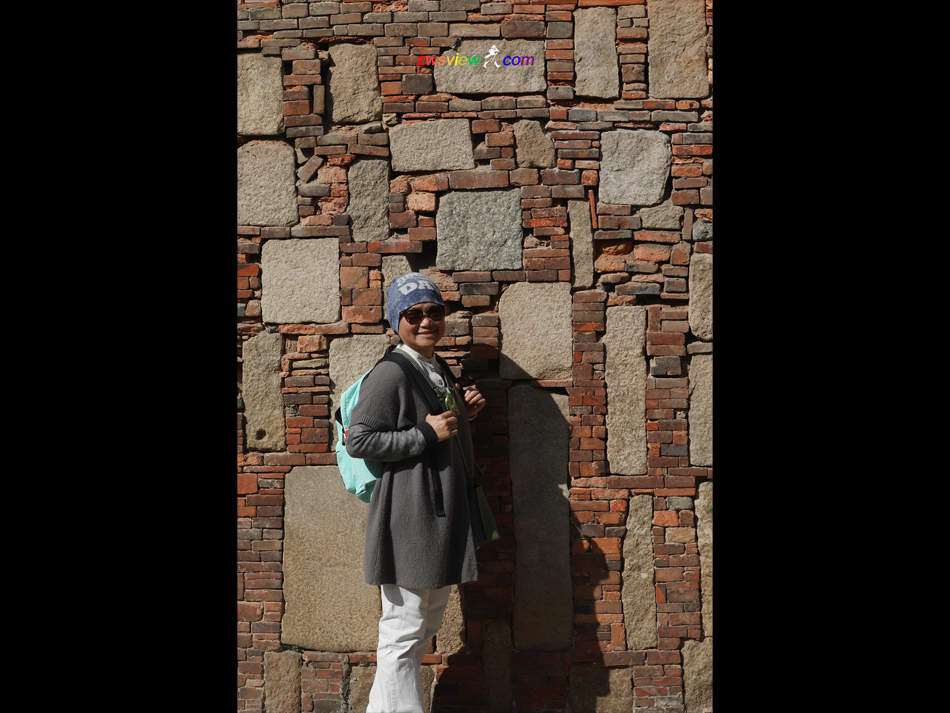

《出砖入石》F0300000668 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州

这种砖、石混用的墙体,叫「出砖入石」,为岭南所独有,用回收的废弃建筑材料堆砌而成。有资料说,《泉州府志》有「万历三十二年地震,楼铺雉堞多圮。副使姚尚德、知府姜志礼复缮治之。城旧有用砖处,至此尽易以石。」的记载,说出砖入石或源自此始。但此段文字只是说了新修城墙时以石代砖而非以石补砖之不足,似与出砖入石的初衷不符。不然,其无述应为「城旧有缺砖处,以石补之。」更确切些。毕竟,出砖入石是一种无奈之举,以石补砖的不足。

出砖入石,指的是砌墙时,将石材稍稍往里,低于砖面,这样可以避免粗糙且不规整的石材突兀于墙面之外。除此之外,还有另一种说法,就是砖相对容易磨损和风化,出砖入石,即使年代久远,石材也不至于凸出墙面太多。

《永定客家土楼》A0121010001 · 2010年2月16日摄于中国福建永定

在世界建筑史上,福建永定的「客家土楼」可谓独树一帜。

据《百度百科》介绍:福建土楼的形成与历史上中原汉人几次著名大迁徙相关。西晋永嘉年间即公元4世纪,北方战祸频仍,天灾肆虐,当地民众大举南迁,拉开了千百年来中原汉人不断举族迁徙入闽的序幕。进入闽南的中原移民与当地居民相互融合,形成了以闽南话为特征的福佬民系;辗转迁徙后经江西赣州进入闽西山区的中原汉人则构成福建另一支重要民系:以客家话为特征的客家民系。

福建土楼所在的闽西南山区,正是福佬与客家民系的交汇处,地势险峻,人烟稀少,一度野兽出没,盗匪四起。聚族而居既是根深蒂固的中原儒家传统观念要求,更是聚集力量、共御外敌的现实需要使然。福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的「风水」理念,适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。这些独一无二的山区民居建筑,将源远流长的生土夯筑技术推向极致。

虽被称为「楼」,但客家土楼更像是一座城堡。「承启楼」共有大小房间384间,同时生活800余人,规模之大,俨然一座村落,甚至是一个浓缩的社会。