《岚山》A0204000023 · 2010年12月4日摄于日本京都

去日本之前,对这个邻国的了解仅限于《地道战》、《地雷战》,再就是《血疑》、《追捕》、《望乡》等几部日本片子。至于语言,1984年应邀参加「中日青年友好大联欢」时学的《幸福拍手歌》和《邮递马车》两首日语歌、《新日本语》的前十几课、日语平假名十之六七及片假名十之二三,差不多就这些了。

由于文化不熟加上语言不通,早年在日本经常能把自己的脑瓜子弄得「嗡嗡」的。

有一回游玩佐世堡的豪斯登堡。在商场的中国柜台,见一中国产卡通相机很好玩,便买了一架,想捎回家给丫头当礼物。

陪同的日本友人好奇地问:「买了啥啊?」

「礼物,おみやげ。」我对自己的发音很有信心。我一边说,一边把相机递到他跟前给他看。

果然,他听懂了,双手接过相机,很诚恳地说了句:「ありがとう!」

我也听懂了,他说「谢谢」。

他竟然说「谢谢」!

我知道误会了,他以为我是给他送礼物。怎么办?还能怎么办。为了避免尴尬,我趁他不注意,就又重新买了一架藏在包里。

再一次是在京都的岚山。那次是趁休息,独自从大阪跑去赏秋。晌午时分,在大堰川边上找了家小麺馆。露天餐桌上竖着块小牌子,一瞅,「辣拉麺」,猜测应该是这里的招牌麺。这个可以的。店家过来问想吃点啥,我指了指那牌子,「就这个吧。」

几分钟之后麺上桌。我一看傻眼了:黏乎乎的一坨子,跟想像中的漂着红油的拉麺全不是一回事。诚惶诚恐地用筷子挑了点,试探着米西了一口,再看桌子上那牌子,明白问题出在哪儿了:日语「辣的」和「咖喱」发音很近,只是一个用平假名,一个用片假名。我哪里闹得明白,想点碗辣的麺,结果端上来的是碗咖喱麺。

既不能扔也不能换,那样不但太过失礼,而且还费钱。好歹一千日元来着。一千日元在「百元店」能里买十支圆珠笔。在当时,这些圆珠笔在国内当礼物能送好些人。

硬着头皮吃吧。自己点的麺,含着泪也得吃完。

这些也都算了,顶多是自己的脑瓜子有点「嗡嗡」的。可有一回,把人家的脑瓜子给弄「嗡嗡」了。

记得是在大阪,坐地铁。在自动售票处,找到下车站,买票,数了数应该坐几站,又念了几遍下车站的发音,觉得可以了,信心满满地上了车。

一路上生怕坐过站,一边心里头默默数着,一边竖起耳朵听广播里的报站。谁知还没到下车站,车停了。车窗外黑漆漆的没一点亮光,而车厢里也就剩我一人。

怎么回事?

我赶紧起身,凑到门框上的线路示意图前想弄明白车到哪了。这时,司机从前面的车厢走了过来,关切地问:「您这是?」

我连忙解释,我想去哪哪,不知道为什么车停在这里不走了。

他「叽哩哇啦」说了一通,见我大大的不明白,示意我跟他走。

接下来的事,让我至今都记忆犹新。

他带我去了车头,让我在驾驶室外头等着,自己跑进驾驶室,把一整列地铁给倒回了站台。他把我领下车,告诉我,就在原地等下一趟地铁,坐一站,就能到我要去的哪哪了。见我听明白了,他回到车上,把一长溜地铁重新开回刚才停车的隧道。

原来我先前坐的是一趟区间车,人家下班了。

《蜗居》F0300000289 · 2020年1月31日摄于中国上海

晴转多云转阴。

一连几天,朗晴。五平米的阳台,成了全家的活动中心。好几床被褥,好几竿衣裤,剩下的一点地方还得挤好几个人。出不了门,就只能挤在阳台里多晒晒太阳。好在阳台跟阳台之间隔了十好几米,跟左邻右舍不用相互防着。

一早看新闻,截止到昨天,全国累计确诊新型冠状病毒肺炎患者已达17205例。这场疫情来势猛,传播快,波及广,无人能置身度外。

消息铺天盖地,真假莫辨。我很少看微信朋友圈里的各种疫情消息、防治建议。信息来历不明,又掺杂了太多情绪化且懵懵懂懂的个人解读,几无价值。我觉得,新闻听白岩松的,数据听卫健委的,防治听钟南山的,应该是一种简单、靠谱且负责的选择。

珍爱身心健康,远离瞎七搭八。

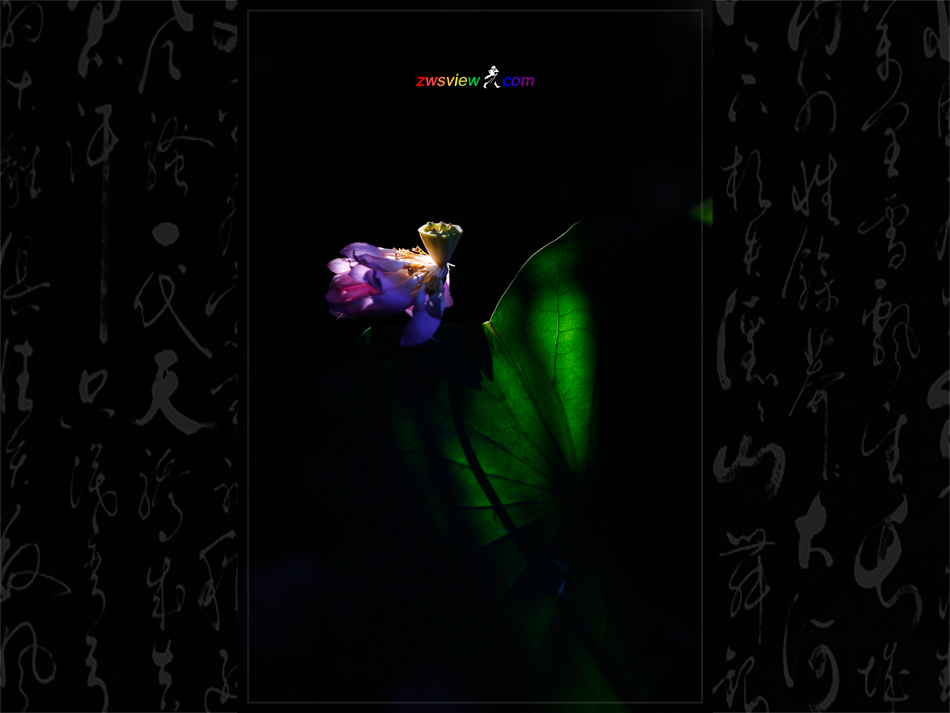

《江湾湿地》F0300000282 · 2019年12月13日摄于中国上海杨浦

上个月21日起,我们搬来女儿家暂住。

女儿的家在上海东北一隅的新江湾城。这里原属江湾机场。由于荒废多年,形成了一片方圆十公里的原生态湿地,1997年起改造成居民区。

女儿还是初中的时候,我们曾打算在这里买房。记得当时女儿眼泪汪汪,说喜欢这里,只是她娘赚菜场有点远,买菜不方便,只得作罢。不料女儿成年后,就在这里结的婚,而且还是当时我们看中的同一幢楼,同样的户型,只是楼层不同。

新江湾城的环境不错,在建设过程中尽可能多地保留了大片原生态湿地。天气好的时候,我们经常钻进树林里透气、散步。我跟外婆开玩笑说,我们算是返祖了。

《唐 · 吉诃德》N0000000003 · 2019年12月2日摄于中国上海

终于出太阳了。凡是阳光能够照射到的地方全被外婆晾晒的衣被给占了,留给我的就只有厅里这窄窄的一条。

自《别秋阳》之后,天真就一直没放过晴。真是乌鸦嘴。

我经常被自己的乌鸦嘴给吓着。

有一回,一个朋友开着刚提的车找到我,问要不要开着玩。我说不开,不敢开。他问为什么。我说新车不好说,真要是挡风玻璃碎了啥的,你心疼,我也不好交待。

当天下班后,我还没到家,就接到了他的电话,说挡风玻璃真碎了。

另一回则更绝。

那天跟几个同事开车送一个日本客户去无锡。快到目的地的时候,客户也是客气,掏出钱,说我们回上海会比较晚,路上找地方喝杯咖啡、吃点东西。我说不用了,我们一会儿遇上啥事被留在无锡也说不准。他问会有啥事,我说比如下雪。后来在往回赶的时候,漫天飞雪,能见度非常低,路也异常的滑。安全起见,我们当即决定就近找酒店住下,等次日看路况再作打算。

当时那个时节,无锡几乎不下雪。

《长岛》F0300000272 · 2019年10月1日摄于中国山东长岛

下午三点,到家。离昨天拿到车刚好一天。

原本打算赶今晨六点的船,但担心昨天傍晚可能开始起风,便临时改在昨天下午离开长岛。

下午三点半在蓬莱的码头边拿到车,五点半把朋友先送到烟台,抽了支烟,在超市里买了几个面包捎着,开始连夜往回赶。

从烟台回上海,走沈海高速。路上车不多,还算顺畅,只是走没多远,天就暗下来了。有二三十年没开过夜车了,这回星夜兼程,一是连云港一带靠近高速的酒店都客满,找不到合适的地方过夜;二是知道外婆惦记着后备箱里的两箱海产,怕路上久了容易化。她嘴上不说,不等于心里不想。

在半道上的高速服务区稍事休息,吃了碗面,喝了口茶,然后继续赶路。等快到日照时开始犯困,只得再进服务区,停车,打盹。也就半个来小时,醒了,起身,继续上路。外婆实在是困了,说再睡一会儿。我说,你接着睡,我开车。

到了响水,我把车开进服务区,抽烟、喝茶,活动一下身子。等再想上路,出口封了。找值班协警一打听,原来是路上有团雾,高速封路。我跟他商量,说这会儿这边的雾好像不大,能不能让我再走一段。他挺好商量,说这样吧,你去帮我问问还有谁也想走,我再放最后一拨。

上路不久,雾渐渐起来了。快接近滨海服务区时,迎面扑来一团浓雾,几十米之外白晃晃一片混沌。我说这样不行,即使不出事,到前面岔道也一定会被拦下。那样的话麻烦就大了:吃喝拉撒都是问题。还得进服务区。怀揣着一万个小心又挣扎了几公里,等快到服务区时,雾浓得已经看不清车道线。

这一停就是半天,直到上午九点,雾开始散了,高速才重新开放。不过也好,我们正好趁这机会舒舒服服地睡了一觉。

后半程,除了在苏通大桥前堵了半个多小时,其他还算顺利。到家后,打开泡沫箱,冰化了,但海产还都凉着。外婆的心算是放下了,我也就跟着放下了心。

《春天的暖阳》F0300000267 · 2016年4月18日摄于中国上海嘉定南翔古猗园

三年多前的一天,闹闹发烧,无精打采。外婆、外公见窗外风和日丽,便开了车,带他去古猗园透透气、散散心。

刚才查了一下记录:最早的一篇日志写于2008年1月30日。从那以后,日复一日,年复一年,再没间断过。只是早先是记录在一个国内知名门户网站,但后来该网站的相关版块日渐没落,系统缺乏维护,导致大量日志丢失,蛮可惜的。不过,也正因为如此,这才有了《镜界》。

《镜界》有点个人笔记的意思,所记内容主要是闹闹成长过程中的点点滴滴和我们家鸡毛蒜皮的日常及鸡零狗碎的琐事。

这是我这辈子做过的最认真的一件事。每天多则数千字,少就三两行,有事记事,无事闲聊,十几年来,竟成了和吃、喝、拉、撒、睡一样的生活必须。

等我老了,走不动了,我会坐在春天的暖阳里,一边翻阅《镜界》,一边回想自己曾经的过往。我想那时,一定是老泪纵横。

《「牧织」》F0300000265 · 2017年4月9日摄于日本冲绳那霸首里城

结婚没几天,隔壁阿姨一见到外婆跟我就「夸」:「啧啧,你们两个真是般配。」

我听了心里头一喜,腆着脸问:「怎么般配了?」

「奶油巧克力!」

今天七夕。按农历算,恰巧丫头生日。

丫头出生上户口,得有个名字。七夕生的,叫「巧巧」或「巧妹」,觉得都不怎么合适。一来怕撞名的太多,二来也显不出俺好歹也是个读过几天书的人。思前想后,决定叫「牧织」。这个名字既点了七夕的主题,读起来也文绉绉的,很有点「羲之」、「润之」的意思。

挺好的名字,后来怎么就没拿去给丫头上户口呢?问题出在上海话:「牧织」、「墨汁」同音。我寻思,丫头眼下看上去白白净净的,可要是日后肤色随她爹,「牧织」百分百会就她的绰号。

果断放弃。

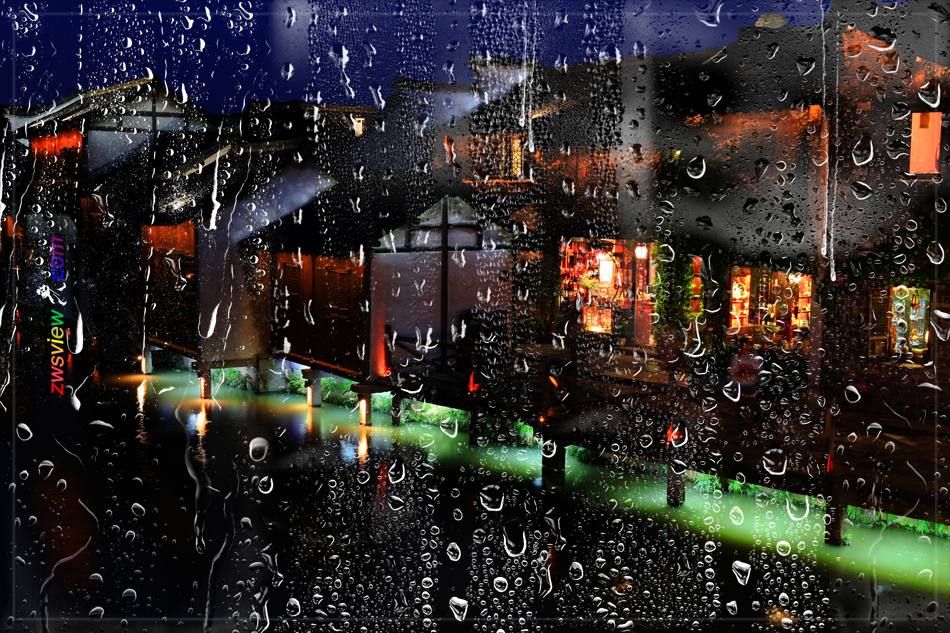

《窗外的雨》A0102030004 · 2013年4月27日摄于中国浙江嘉兴桐乡乌镇西栅

「落雨喽,打烊喽,小八腊子开会喽。」

待在家里的时候很喜欢下雨。

雨天通常会很安静,尤其是入夜之后,雨声容易让人出神。弄堂里没有芭蕉,但有很多的铁皮或玻璃钢的雨篷,雨点打在上面,嘀嘀哒哒的,也很动听。

这是春天的雨。夏天的雨则完全是另一番景象:眼看着浓云翻卷,眼看着天昏地暗,眼看着着暴雨倾盆,眼看着云收雨散,留下难得的凉爽,着实令人期待。

丫头还在读大学的时候,暑假在家。傍晚时分,就听得她突然一声狂叫:「下雨了!」。我和她几乎同时从沙发上跳起身冲向阳台,去看雨。

刚跑到阳台,一个惊雷在不很远的地方炸响。对面整幢楼的声控过道灯应声一下子全亮了起来。

「这个好玩!」

我们待在阳台里,一边看着雨,一边等着雷来炸亮对楼的过道灯。也不知道过了多久,雨停了,雷也没了。我们意犹未尽,心存不甘,竟然一起扯开嗓门冲着对楼「轰隆隆」、「轰隆隆」地狂吼了好几声,指望着能吼亮对楼的过道灯。

估计当时父女俩的脑子被雷劈短路了。

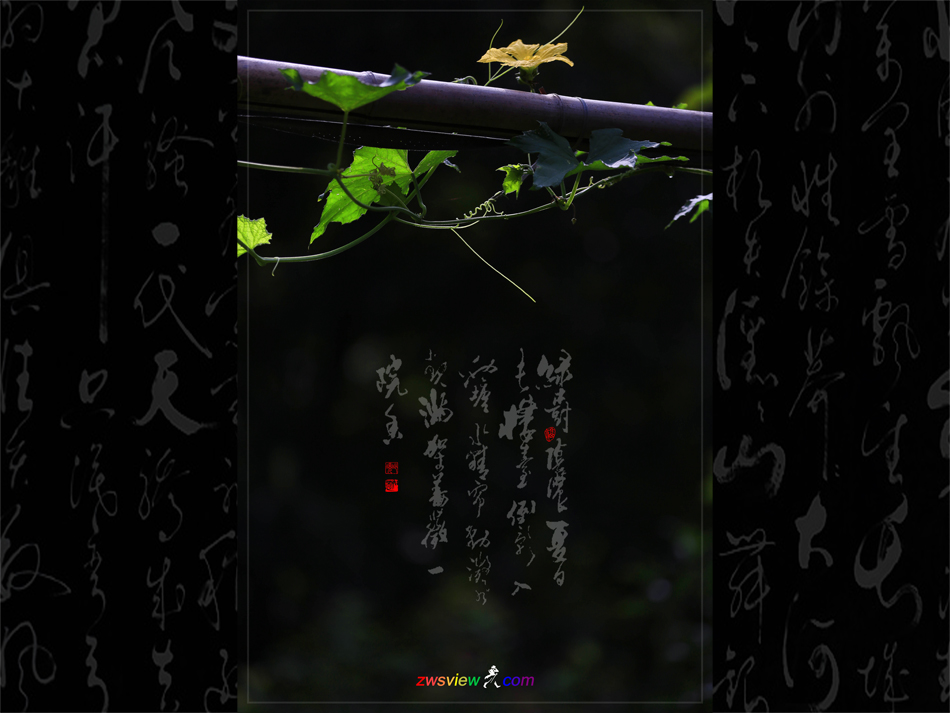

《夏》D0002000005 · 2015年7月25日摄于中国上海嘉定南翔古猗园

刚工作那天,七月末,上船台实习。几个钳工师傅闲聊,说现在的大学生不如先前的老大学生勤快,正巧被检查现场的副厂长听见。他指了指我,问那几个钳工:「他就是新来的大学生。你们有谁比他身上的汗多?」

我有些不好意思。汗流浃背,是因为我天生怕热,爱出汗。

一

小时候的夏天也同样的热。白天还有办法,可以从厨房的窗户里接根胶皮管子到弄堂里随时冲个凉水澡。到了晚上,那真是一点办法都没有。直接把席子铺在水泥地上,也是一身的汗。早先家里没有电扇,只能找把蒲扇煽。煽累了睡,热醒了再煽,如此反复,常常能折腾到下半夜。后来有了电扇,大伏天也依旧热得够呛,电扇里吹出的尽是热风。记得外婆怀孕的那年夏天,特别的热。到了晚上,两台电扇,一台搁在北边窗户往外抽热气,一台架在南边门口往家里鼓凉风。即便如此,也是躺到哪里,哪里就留下一滩的汗。

二

记得很小的时候,爷爷常常折来新鲜的藿香塞进老式的大瓷壶,和碎茶末一起泡茶,说是可以消暑。这种茶,酽酽的,微微的有些苦涩,但有一种清奇的香,很解渴。后来父亲也经常这样泡茶,只是大瓷壶换成了印着「抓革命、促生产」的硕大的搪瓷茶缸。

三

母亲在制药厂工作,三班倒。早班放工的时候,只要不上课,我都会去工厂门口接她下班。母亲经常在别人面前拿这事夸我孝顺。每当这时,我多少是有些惭愧的。因为去厂门口接的,除了母亲,还有她包里用干毛巾仔细包好的棕色玻璃药瓶里的「冷饮水」。尽管只是加了香精和糖精的冰水,但在那个年代,是胜过现在的「哈根达斯」的。捧在手里,很容易招来羡慕甚至是嫉妒。

四

晚饭后,父亲喜欢搬出桌子在街灯下打牌,我就安静地坐在边上。不是我喜欢看打牌,我是在等卖冰棍的路过。

小时候没有冰箱,卖冰棍的都是挎着个木箱走街串巷。木箱里头衬着厚厚的棉被。冰棍就放在棉被里,不容易化。隔三差五的,父亲听到「棒冰吃伐?奶油雪糕、赤豆棒冰」的吆喝声,从牌桌上抬起脸,问卖冰棍的:「断棒冰有伐?」

那时的冰棍一根是四分钱,但如果是棍子断了或冰棍碎了,就只卖三分或两分钱。倘若卖冰棍的回答说有,父亲会从口袋里摸出两分或三分钱来,让我去买来吃。倘若回答说没有,通常不怎么会有下文。这时,我只得悻悻地离开,自个儿找地方凉快。