《素鲍鱼》B0000000363 · 2022年9月26日摄于中国上海浦东香港龙凤楼

一直以为,把素斋做成荤菜状颇有些滑稽。素食荤做,只能说明凡心未了、俗念尚存。稍稍深究一下,是不是这样?

一个冷知识,和尚真不是吃素的。

吃素的僧尼,其实只有一支,就是汉传佛教。纵观世界,即使是在佛教的诞生地,僧尼也是不强求吃素的。

佛教传入中国时,虽有「不杀生」的戒律,但只求「不见杀」、「不闻杀」、「不为我杀之」这三项。至于吃不吃荤则随缘,毕竟僧尼靠化缘而食,有素吃素,有荤食荤,是不挑剔的。

汉传佛教食素始于南朝的梁武帝萧衍。萧衍即位时并不顺心,遂看破红尘,皈依佛门,不仅以不沾荤腥、远离酒色自律,还以《断酒肉文》诏告天下共同仿效。只是此令一出,难以服众,最后退而求其次,只在寺庙推行。

所以僧尼不食荤事出偶然,仅限于汉传佛教。

《酥不腻烤鸭》B0000000347 · 2022年9月7日摄于中国上海黄浦小大董南京西路店

这年头,说从未叫过外卖有人信吗?

我从未叫过外卖。有时一个人在家,又懒得出门,宁可自己下碗麵或泡碗饭也不会想着叫外卖。卫生方面的担忧是一个原因,最主要的是嫌不好吃。

菜肴,上桌那一刻的口味是所有厨师最关心的,因而也是烹饪的关键。至于打包回家复热后的口味,厨师一般不会过于在意,甚至根本不会在意。所以,想品尝美味,还是得堂食。

再有就是烘焙食品。隔天的烘焙食品,口味远比新鲜出炉的要差,再怎么谨小慎微地复热也是如此。这就是几乎所有麵包店宁可扔掉也不会出售隔夜食品的原因所在。

所以,只有堂食才是「最佳赏味期」。

很多人喜欢堂食,凑个热闹劲、图个烟火气,这些算是理由,但实实在在的,是因为好吃。

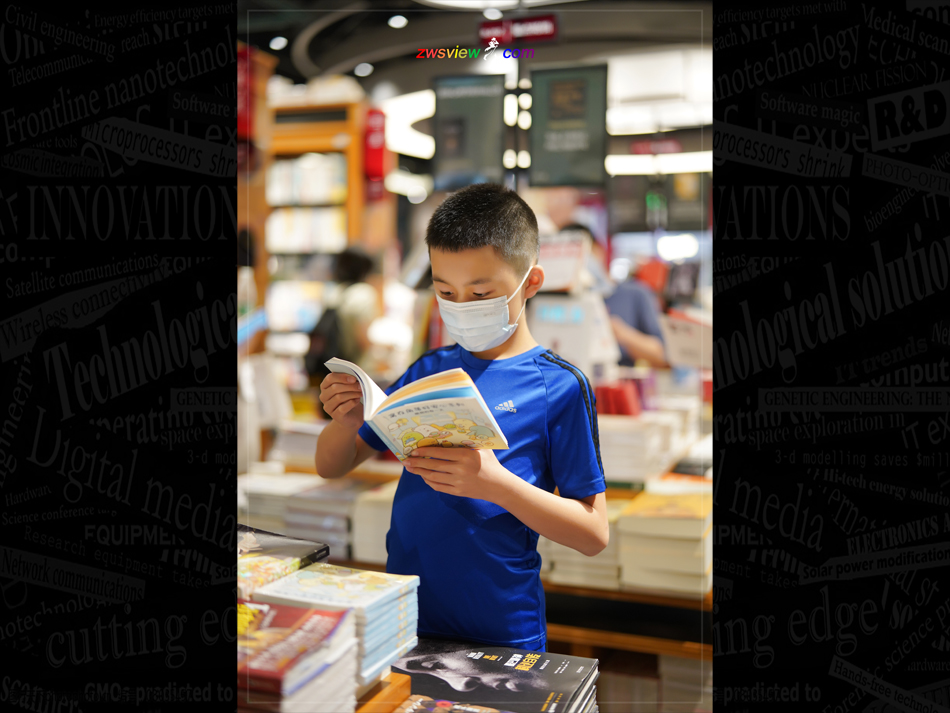

《闲读》C0000000046 · 2022年8月30日摄于中国上海杨浦欢阁酒店

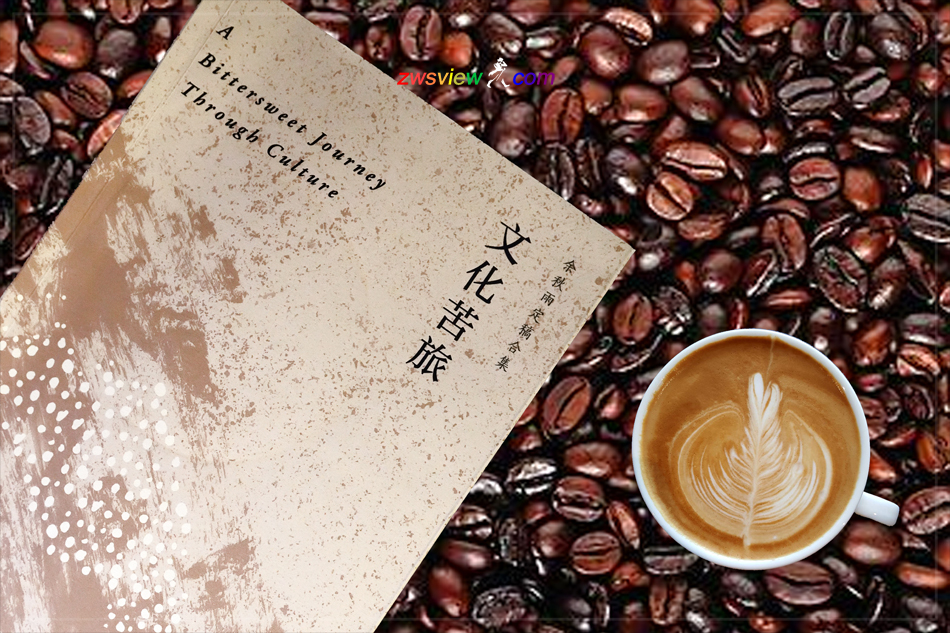

隔离期间,读完了收藏已久的余秋雨的《文化苦旅》。

《文化苦旅》,苦的不是旅途,而是文化;不是躯体,而是灵魂。

「每到一个地方,总有一种沉重的历史气压罩住我的全身,使我无端地感动,无端地喟叹。」余秋雨的这种感觉,通过《文化苦旅》的字里行间,带给了每一个阅读者。《道士塔》、《宁古塔》、《风雨天一阁》,以及《文化苦旅》中的大多数文章,读来大都沉重,以至于经常释卷而旁鹜,调整一下隔离期间本已有些消沉的情绪。

但,正如悲剧通常要比喜剧隽永一样,苦涩而沉重的文化之旅比轻松而惬意的休闲之旅更让人印象深刻,并且难以忘怀。

《文化苦旅》不是游记,而是关于中国历史文化的启蒙。

《葱油拌麵》B0000000323 · 2022年8月23日摄于中国上海杨浦荟廷 · 宴合生汇店

据说2013年6月,在中国商务部、中国饭店协会等举办的第二届「中国饭店文化节暨首届中国面条文化节」上,从3000多家单位参选的500多种麵条中评选出了「中国十大麵条」:武汉热干麵、北京炸酱麵、山西刀削麵、兰州牛肉麵、四川担担麵、杭州片儿川、昆山奥灶麵、 镇江锅盖麵、吉林延吉冷麵、河南烩麵。

美食这种东西,主观性差异很大。不知道上述评选的标准是什么。个人理解,既然号称「十大」,那应该根据大数据统计,要么销量最多,要么消费人数最多的十种麵条,这样才相对客观。

纵观评选出的「十大麵条」,主观随意性很强。有四川担担麵,却没有重庆小麵;有昆山奥灶麵,却没有更具代表性的苏式麵;镇江锅盖麵可以入选,为什么常州银丝麵不能入选?再有,山西刀削麵究竟比陕西臊子麵「大」在哪?

这次评选出的「十大麵条」都品尝过。若以个人口味论,其中起码有三分之一排名应该在上海本帮麵之后。

《核酸采样》F0200000049 · 2022年4月12日摄于中国上海杨浦

近日,李兰娟向媒体表示:随着防控措施的逐渐到位,新冠病毒对人们生活的影响肯定会越来越小,将在合适的时候回归乙类传染病管理。

作为传染病诊治专家、工程院院士,李兰娟的这番讲话是不是意味着是一个新冠防控政策即将出现较大转变的信号不得而知,但讲话中的将新冠「回归乙类传染病管理」的意思非常明确,就是新冠属于乙类传染病,目前只是按照甲类传染病在防治。

根据《中华人民共和国传染病防治法》的相关规定,传染病在中国分为三类,即甲类、乙类和丙类。甲类传染病对人类健康的危害最大,乙类次之,丙类的危害相对最小。目前,甲类传染病包括鼠疫和霍乱;乙类传染病包括传染性非典型脑炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感等;丙类传染病包括流行性感冒、流行性脑膜炎和风疹等。

当然,李兰娟院士的表态从公开的层面上讲,是她作为传染病专家的个人看法和判断。按照规定,如果将新冠降为乙类传染病防治,意味着需解除新冠的甲类传染病防控措施,这必须先由国务院卫生行政部门报经国务院,待批准后才能予以公布。

《意境清水河虾仁》B0000000321 · 2022年8月18日摄于中国上海宝山黛瓦宴

黛瓦宴的一个卖点是今年「黑珍珠」入围餐厅。

「黑珍珠」是什么?说白了,就是「美团」推出的《大众点评》版「米其林」。和「米其林」类似,「黑珍珠」也将餐厅分为三级,即「一生必吃一次」的三钻、「纪念日必吃」的二钻及「聚会必吃」的一钻。

一直对「米其林」不以为然,现在当然对「黑珍珠」同样的不以为然。说到底,所有入选餐厅在最公正的情况下,也只是符合「美团」评选标准及「美团」认定的评委们的主观感受,仅此而已。况且,即使是「美团」的评定标准,也还在探索和调整之中。这样入选的餐厅对消费者有多少指导意义,颇怀疑。

食无定味,适口都珍。食物口味、就餐体验,是非常主观的感觉,一定是无法量化的。打着领结切牛排的体验一定比光着膀子啃烧饼要好?显然不是。

记得早年在仓敷,朋友安排在海滨酒店的草坪招待海鲜烧烤。我听众内心,要了碗拉麵。当然,我们彼此之间非常熟悉。

《夏荷》D0002000012 · 2011年7月2日摄于中国上海嘉定

今日立秋。

古代中国是如果界定四季更迭的?二十四节气中的四「立」,即立春、立夏、立秋和立冬。立春意味着春始,立夏意味着夏始,以此类推。但中国幅员辽阔,各地气候差别很大。到了立秋,北方可能凉意渐起,而南方依然赤日炎炎。为了更准确划分四季,中国出台了《气候季节划分》的气候行业标准,于是有了四「入」:入春、入夏、入秋和入冬。其中入秋的标准是,某地「连续5天日均气温或5天滑动平均气温小于22℃且大于等于10℃」,则该地算是正式入秋。

「连续5天日均气温」和「5天滑动平均气温」不是一个概念。前者比较好理解,而后者指的是以5天为一个单位求得一个日均气温,并且连续5天。比如5日的滑动日均气温是1日到当日这5天的平均气温,6日的滑动日元气温是2日至当日这5天的日元气温,如此这般,直到9日,共统计出5个滑动日均气温。如此统计结果符合上述入秋标准,则为入秋。换句话说,何日入秋,我们当天是不知道的。当我们知道已经符合入秋的气象学条件时,真正的入秋已经是9天前的事了。

就上海而言,农历立秋离入秋往往相差一两个月。入秋想凉快,最好的办法还是找个合适的地方待着。

《上海博物馆藏品》M0000000037 · 2016年2月16日摄于中国上海黄浦

古代精美的青铜器是怎么制造的?

这跟巧克力的生产有几分相像:将巧克力液倒入事先准备好的模具中,待冷却凝固后取出,就成了形状各异的巧克力。这种生产方法,在金属加工中叫「铸造」。

和巧克力相比,青铜器的尺寸要大得多,所以铸造工艺也相对复杂些。考古证实,古代铸造青铜器一般有两种工艺,一种是「失蜡法」,另一种是「陶范法」。

失蜡法,就是用先用蜡制作出一个青铜器的模型,再用湿泥裹上、压实,然后架火烘烤。这样,外层的泥慢慢硬结,里面的蜡模慢慢融化流出,形成了一个空腔。将高温融化的青铜液浇入空腔,待冷却后清除掉泥壳,一件青铜器便算是铸造好了。

陶范法和失蜡法的不同在于,它是直接用泥坯雕刻模型,等干透后再用湿泥片敷在泥坯模型的外表,拍实,然后将泥片划成若干片,取下,烧烤成陶,制成外范。里面的泥坯模型,则根据需要削去一定的厚度,制成内芯,也叫内范。

内范制作好后,将外范重新拼合,罩在内范外面。将青铜液注入内范和外范之间的空腔,待冷却后再清除掉内范和外范,铸造便宣告完成。

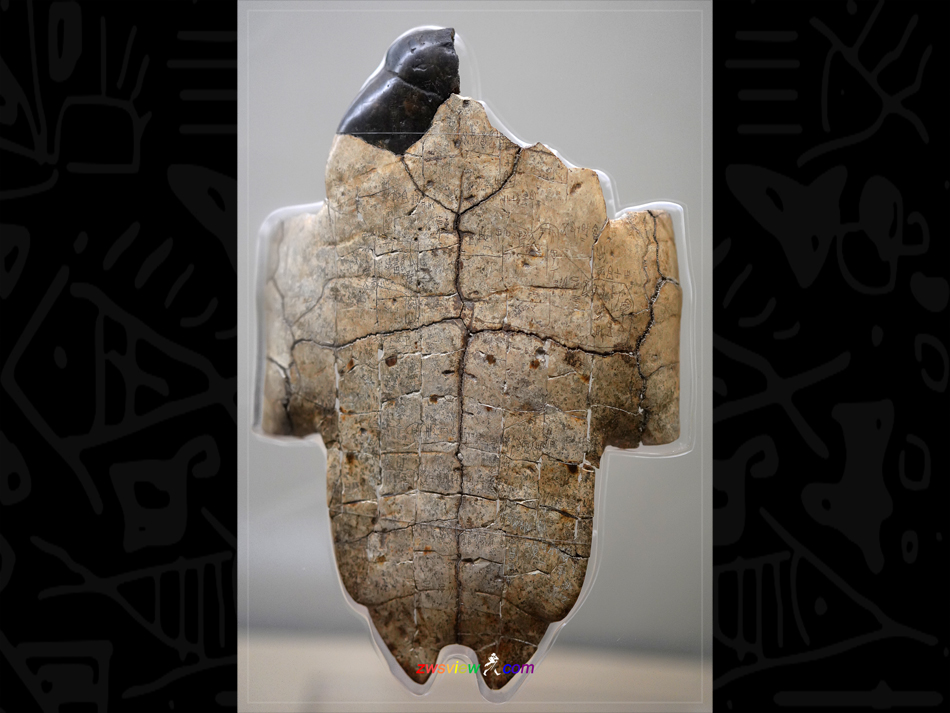

《卜骨》M0000000034 · 2022年7月31日摄于中国上海黄浦上海博物馆

几百年来,脊椎动物的化石一直被中国人当作一味中药,即「龙骨」。

河南安阳一带的农民在耕作时经常会从地里刨出龟甲和兽骨,碎的直接扔了,大块的则被当作龙骨卖给中药铺。据《甲骨年表》载:「是年丹徒刘鹗铁云客游京师,寓福王懿荣正儒私第。正儒服药用龟板,铁云见龟板有契刻篆文,以示正儒。」是说王懿荣因病正在服用龙骨,其友刘鹗见龙骨上刻有文字,便叫王懿察看,于是发现了甲骨文。

甲骨文由谁首先发现至今未有定论,《甲骨年表》所载只是目前比较主流的说法。

据统计,自甲骨文被发现至今,共计收集或出土甲骨154,600多片,其中大陆收藏97,600多片,台湾省收藏有30,200多片,香港藏有89片。此外,日本、加拿大、英、美等国家共收藏了26,700多片。所有这些甲骨共有可以辨认的单字约 4,500个。遗憾的是,百多年来,虽历经罗振玉、王国维、董作宾、郭沫若等多位大家的努力,但被成功破译的甲骨文单字仍不足2,000个。

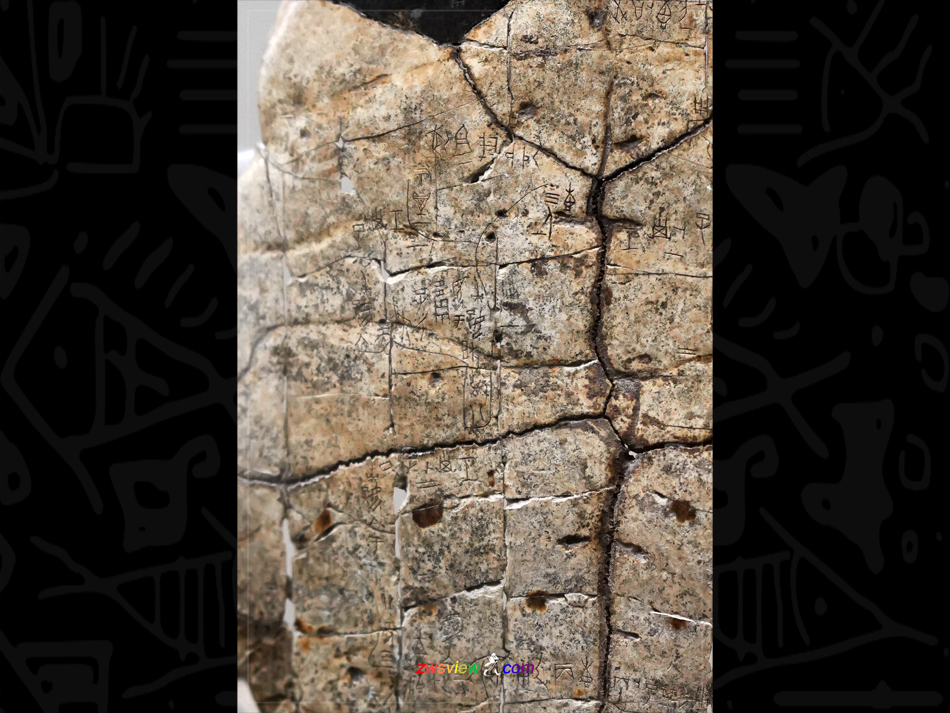

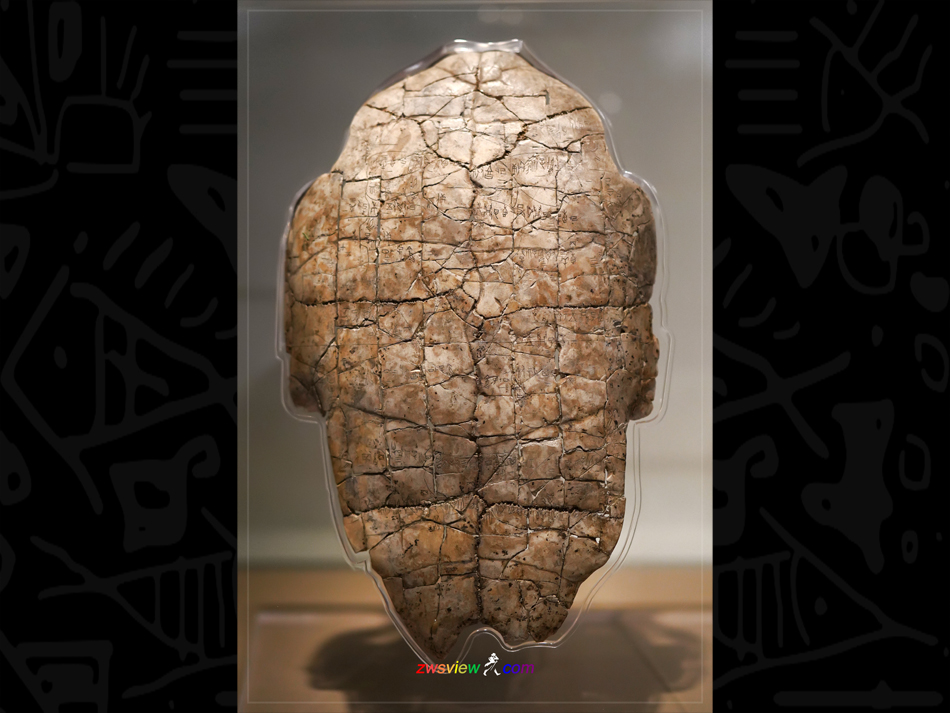

《卜甲》M0000000033 · 2022年7月31日摄于中国上海黄浦上海博物馆

占卜,最早为殷商人所创。将龟甲或兽骨修磨平整后,在其背面钻凿出一系列小孔或沟槽,然后用木炭炙烧这些小孔和沟槽。这样,龟甲或兽骨的正面会产生裂纹。贞人,即负责占卜的卜官根据裂纹的形状给出解读,是吉是凶,是成是败,并将本次占卜所针对的事件及占卜结果刻在龟甲或兽骨上。这些符号或文字便是后人所称的「甲骨文」,而其记叙的内容则被称为「占卜刻辞」。占卜刻辞有一定的格式,通常包括「叙词」、「命辞」、「占辞」和「验辞」这几个部分。

叙词所载,通常为占卜时间和贞人;命辞则载所占事由;占辞即占卜结论;验辞为事后验证占卜占辞是否准确。

顺便说一下:「卜」本身就是一个象形文字。是不是很像占卜时甲骨上的裂纹?

殷商盛行占卜术,几乎到了无所不占、无所不卜的程度。占卜刻辞包罗万象:耕作、战争、生死、嫁娶,等等等等。通过对占卜刻辞的解读,可以了解到殷商时期社会生活的诸多方面,弥足珍贵。

《小龙虾》B0000000317 · 2022年7月23日摄于中国上海虹口段氏龙虾

任何生物,都是其各自的食性。熊猫吃竹子,考拉吃桉叶,蜂鸟吮花蜜,诸如此类。食性的养成,除了环境因素外,幼年时的经验至关重要。这种经验,可以通过学习,也可以通过观察获得。

人是杂食性动物,宽泛地说,人类的食性很广。但具体到个人,食性宽窄不一,千差万别。比如小龙虾,对很多人来说是美味,但对我,别说吃,就连碰触也很抵触。在我的经验中,只有肮脏的沟渠才会有小龙虾。这种经验无论对与不对,从幼年起就根植于心,以至于在小龙虾火遍大江南北的今天,我依然拒绝和排斥,义无反顾。

啰里八嗦地说了这么一大堆,其实只是想说一件事,就是父母要理性且有意识地引导孩子正确看待各种食物,千万不要以自己的好恶来影响孩子的食性。

说白了,孩子挑食,百分之九十九是由父母有意的或无意的语言或行为所导致。这对孩子并不公平。