《伊斯坦布尔》A1001000011 · 2013年6月5日摄于土耳其伊斯坦布尔

说「圣战」只是一个幌子,一个最明显的例子是第四次十字军东征。这一次,十字军将屠刀直接砍向了他们基督徒兄弟的脖子。

公元1198年,初登大位的罗马教皇英诺森三世号召发动新的十字军战争。当时英国和法国这对老冤家彼此正打得你死我活,而德国人早就看不惯教皇的颐指气使,此时也正热衷于抢夺教皇手里的权力,加上第三次十字军东征的失败,也使西欧的君主们丧失了对穆斯林再一次发动战争的兴趣。

但是到了公元1199年,事情出现了转机。法国中北部纽利的一位教士富尔克的一次绘声绘色的布道演讲,使聆听演讲的基督徒热情高涨,他们索性借一次骑士比武大会将十字军组建起来。最终,在激进思想的驱使下,第四次十字军东征开始了。

最初,第四次十字军东征既定的攻打目标是埃及萨拉,可是最终倒霉的却是拜占廷帝国。其实拜占庭栽在十字军手里早已不是第一次。在以往的十字军战争中,拜占庭就曾经屡屡被十字军顺手牵羊。不过这一次对它来说却是致命的。

公元1201年,十字军人马如约来到威尼斯,但他们遇到了一些麻烦,因为此时威尼斯的港口已经被匈牙利人占据。匈牙利人跟十字军讨要好处,不然就不予放行。十字军答应在抢劫得手之后分一部分赃物给匈牙利人,但是匈牙利人没有答应,他们想得到更多。这时候一些威尼斯人也加入匈牙利人的团队之中,跟着要好处。最终三方达成协议,十字军允许匈牙利人和威尼斯人一同前往圣地抢劫,不过他们要打头阵。在利益的诱惑之下,匈牙利人和威尼斯人答应下来。

公元1202年10月,联军从威尼斯出发。他们带了70余艘战船和约150艘货船,由海路向萨拉杀去,并于11月24日顺利拿下了萨拉。萨拉居民为了保护自己的家人和财产,将印有十字架图案的旗帜悬挂在城头和自家窗外,以此表明他们与十字军不仅是同一个上帝的子民,而且是同一个教会的信众。但是这根本无济于事,狡猾的十字军和贪婪的匈牙利人以及威尼斯人根本不管这一套。上帝在这个时候已经不管用了,抢劫才是唯一要干的事情。

在此后的几个月,这些所谓的骑士们作威作福到搜刮财物并且掳人妻女。他们从安德罗斯岛一路杀一路抢一路烧向着君士坦丁堡进发。1203年6月底,他们遇到了拜占庭的船队并将其打败。几天之后,联军到达君士坦丁堡城防要塞金角湾。还没等他们开战,金角湾的城门就打开了。原来当地百姓为了活命,自愿打开城门,寄希望于联军能放过他们。但是他们想错了,因为联军只有一个目的,那就是抢劫。威尼斯人为了怕利益受到损失,先动了手,而后匈牙利人跟进,看到他们抢了无数珍宝和女人,十字军赶紧参与到抢劫大军之中。

在此期间,大臣阿历克塞 · 杜卡斯 · 摩祖弗罗斯趁乱将阿里克塞四世掐死,并自封为新皇帝阿历克塞五世。阿历克塞四世曾表示愿意依附于十字军,并且答应给予好处,如今他死了,十字军认为好处没了着落,于是在1204年春天,十字军和威尼斯人签定了瓜分拜占庭的协议后,开始攻打君士坦丁堡。4月13日,十字军攻破君士坦丁堡。

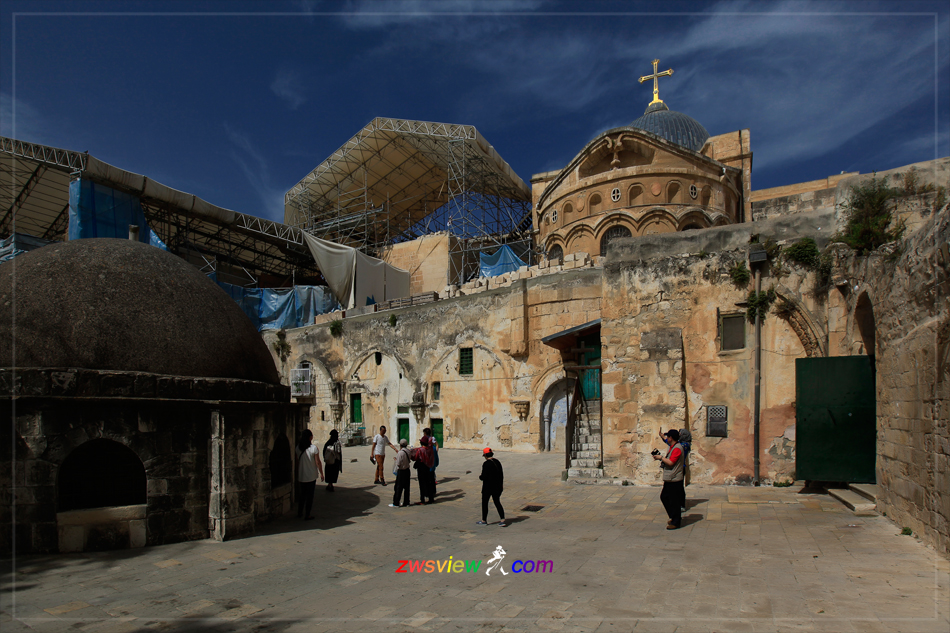

失守之后的君士坦丁堡迎来了最黑暗的日子。野蛮的十字军和威尼斯人以及匈牙利人在城里不分昼夜进行洗劫,熊熊大火燃烧了三天三夜。他们冲进了金碧辉煌的圣索非亚大教堂,将这里的一切抢走,连门把手都不放过,甚至将的镶有金银珠宝的圣坛砸碎,为的是得到里面的珠宝。抢红眼的十字军们把圣母的铜像扔进熔炉铸成钱币。君士坦丁堡的住宅、宫殿都被踏为平地。除了抢劫,他们还到处寻找年轻的女人,甚至连修女也不能幸免。那些随十字军而来的教士们,尽管一个人脖子上都挂着十字架,这时也肆无忌惮地加入了劫掠队伍。更为残暴的是,除了抢劫和破坏,十字军还大开杀戒,大批基督徒和无辜居民惨遭杀戮。一座世界上少有的历史文化名城、原本拥有40万人口的大都市在劫后已变成一座死城。