《肉皮砂锅》B0000000278 · 2021年12月29日摄于中国上海浦东三林

三林可能是上海最没有存在感的古镇老街,但「三林」一名对老上海人来说几乎无人不知:三林酱瓜、三林肉皮以及三林崩瓜。

三林肉皮在上海是一个地理保护标志产品一样的存在,可谓家喻户晓。关于三林肉皮的起源,一反常态地跟一言不合就下江南的乾隆没什么关系,而是跟明朝大科学家、上海人徐光启有关。

相传明朝时期三林有一私塾,塾师姓王,曾启蒙过徐光启。王塾师六十岁那年,致函在京城为官的徐光启,恳请徐光启回乡参加他的六十寿宴。由于路上耽搁,徐光启没能在王塾师六十寿辰当日赶回老家,而是迟了一日,第二天才拜访自己的恩师。

王塾师开心不已,但问题来了:寿宴昨天已经结束,所备食材已剩无几,只有几块肉皮。无奈之下,王塾师开了油锅,将晾干的肉皮过油后做汤。谁知这一权宜之菜令徐光启赞口不绝。自此,味美价廉的肉皮汤便成了三林人家饭桌上日常。

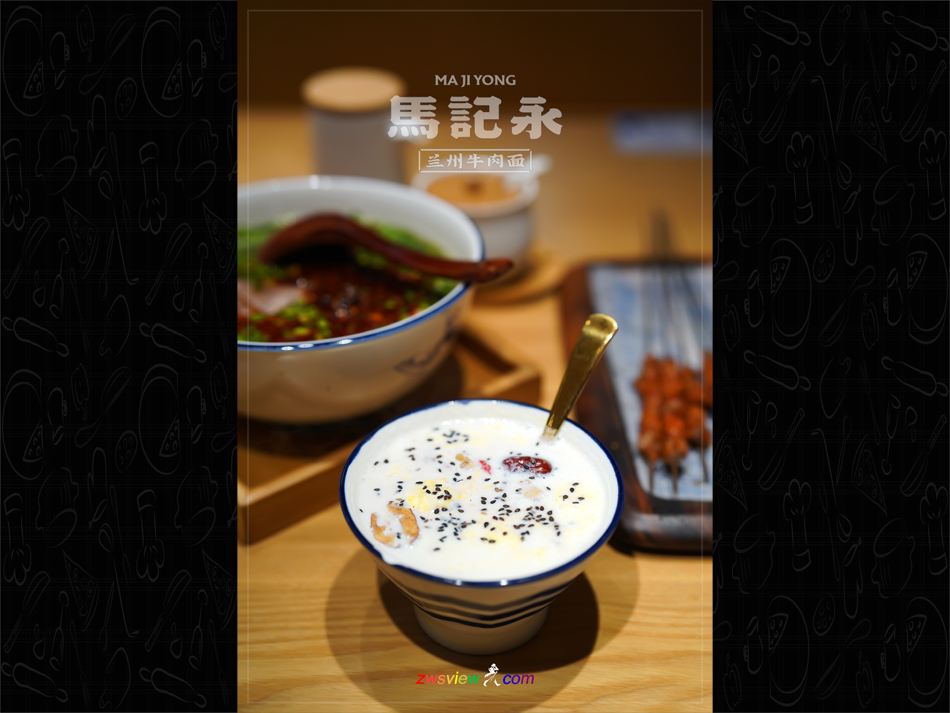

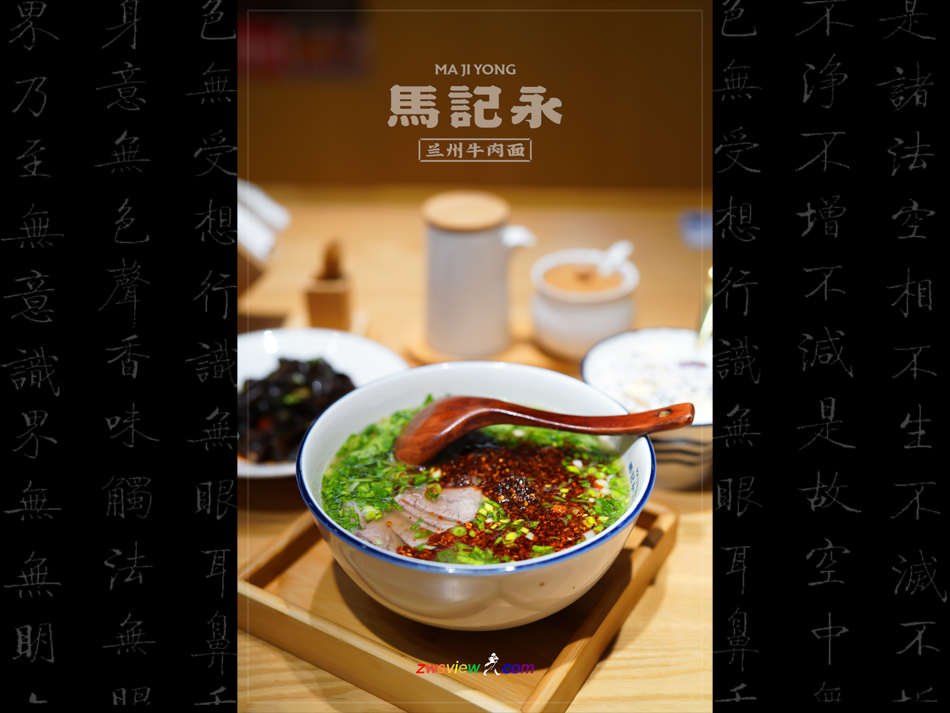

《兰州牛肉麵》B0000000275 · 2021年11月5日摄于中国上海杨浦马记永悠方店

很多传统美食,看似经典,其实已经不再是其最初的模样。

兰州牛肉麵

传统的兰州牛肉麵在和麵时要加入一种用蓬草灰,即「蓬灰」。几年前,有记者蓬灰含重金属一事公诸于众后,引起了人们的关注和担忧。尽管后来事情出现了反转,蓬灰的「恶名」得以平反,但此事给人们留下的阴影挥之不去,加上传统方法制作的蓬灰产量不高,完全满足不了遍地开花的兰州牛肉麵馆,工业化生产的拉麵剂应运而生,在很大程度上取代了蓬灰。

熏拉丝

熏拉丝是上海郊县非常有名的小吃,是将蟾蜍洗净、腌渍后熏制而成。由于蟾蜍被列为保护动物,现在的熏拉丝基本由人工养殖的牛蛙取而代之。

镇江硝肉

硝肉是镇江的名菜,最初用硝水腌制,因而得名。近年来,由于亚硝酸盐声名狼藉,很多商家已改用其他替代物腌制。为避嫌,甚至「硝肉」一名也变成了「肴肉」。

阿胶

阿胶俗称驴皮胶,是由驴皮熬制而成。其实最初阿胶是用牛皮熬制,后因牛是重要的生产资料及战略物资,民间不能私自宰杀,阿胶的原料被迫由牛皮改成为驴皮。

羊羹

羊羹,日本著名的茶点,样子和口感有一丁点像山楂糕。最初的羊羹确实是用羊制作的,因佛家不食荤,寺院的僧人便改用素食原料,一直延续至今。

《豆腐脑》B0000000272 · 2021年12月25日摄于中国江苏南京涵田栖云山房

对很多地方的人来说,豆腐脑是什么不是一个问题,但对大多数上海人来说,这很可能就是一个问题。因为上海人管豆腐脑叫豆腐花,而实际上,豆腐脑和豆腐花不是同一样东西。

先说一下豆腐是怎么做的。

将大豆磨成浆,煮沸,冲入石膏浆,搅匀。豆浆会慢慢凝结成凝胶体。将凝胶体舀入垫着纱布的木容器内,盖上板,轻压、控水,等定型后,得到的就是豆腐。

在豆浆逐渐凝结的过程中,最初形成的凝胶体是豆腐脑,继续凝结,就是豆腐花。

豆腐脑和豆腐花非常相似,不比较很难区分。在一些地方,只能用勺舀着吃的叫豆腐脑,能用筷子夹起的叫豆腐花;加调料吃的是豆腐脑,需佐蘸水吃的是豆腐花。

顺便说一下。这里说的豆腐是上海人所称的「嫩豆腐」,还有一种豆腐叫「老豆腐」。两种豆腐的制作方法大同小异,只是点豆腐的卤水不同。嫩豆腐用石膏卤,老豆腐用盐卤。

嫩豆腐和老豆腐,在一些地方分别叫「南豆腐」和「北豆腐」。

《柳橙香煎鳕鱼》B0000000271 · 2021年12月2日摄于中国上海闵行鲔吞 · 寿喜烧

「鳕鱼」不是特定品种,而是一个大家庭。广义上,鳕形目鱼类都可以称为鳕鱼,但狭义上,只有鳕属下的三种鱼:大西洋鳕、太平洋鳕和格陵兰鳕才是真正的鳕鱼,也就是所谓的「真鳕鱼」。

格陵兰鳕产量一直不高,所以并不常见;太平洋鳕通常用于鱼排或鱼肉汉堡;让鳕鱼闻名天下的是大西洋鳕。但由于过度捕捞,本世纪初已被列为濒危物种,一般很难见到了。

现在市场上的「深海鳕鱼片」,大都是鼠尾鳕科的细鳞壮鳕和斑纹腔吻鳕,以及和真鳕鱼同科同属的黄线狭鳕,也就是明太鱼。除真鳕鱼外的其他鳕鱼,俗称「水鳕鱼」。

龙鳕鱼,也就是前几年闹得鳕鱼市场沸沸扬扬的油鱼。这种鱼的正式名称叫「棘鳞蛇鲭」,其体内含有人体完全不能消化的蜡脂,食用后容易导致腹泻。

最后说一下价格昂贵的银鳕鱼。

银鳕鱼,一种是鲉形目下的裸盖鱼,由于其外表呈深蓝灰色或黑色,也称「黑鳕」;另一种鲈形目下的小鳞犬牙南极鱼。从生物学分类上看,这两种鱼都不属于鳕鱼。市场上的「法国银鳕鱼」一般指后者。

林林总总的「鳕鱼」,最贵的银鳕鱼每斤一、二百块,最便宜的每斤十来块,价格相差十倍,购买时如何区分?

鳕鱼体形较大,通常被分割成块状出售。容易搞浑的是银鳕鱼和龙鳕鱼。相对鳕鱼,银鳕鱼较小,一般都是圆切;而龙鳕鱼主要是用来冒充银鳕鱼,因此一般也是圆切。但仔细看,二者还是很容易区分的。银鳕鱼圆切片外形呈规整的椭圆形,而龙鳕鱼的外形不如银鳕鱼规整;银鳕鱼肉质细腻、洁白,而且紧实,龙鳕鱼肉质看上去发黄,且大都带有红色暗纹;银鳕鱼煎的时候不下油,不爆锅,不松散,龙鳕鱼刚好相反:下油、爆锅、容易煎散。

《浦东老八样》B0000000270 · 2021年11月12日摄于中国上海浦东海沈村又见老八样

浦东老八样,上海郊区一些地方的乡土菜,似乎以浦东三林地区的最为有名。浦东老八样的食材通常都很普通,做法也很家常,口味有咸口,也有甜口。

叫「老八样」,是指其有八道菜。但具体哪八道,并无定式。通常包括一个什锦拼盘,一个三鲜汤,以及其他鸡鸭鱼肉蛋等六道热菜。

《浦东时报》上登载过一篇文章,专门介绍浦东老八样,应该比较接地气:

旧时,浦东农村操办喜酒,席中有鸡、鸭、鱼、肉、咸肉、蛋卷、三鲜和扣三丝八个菜。流传至今,人们称之为「老八样」。

其中的肉就是走油肉,与扣鸡、扣鸭、红烧鲫鱼构成席面上的四个主菜。这就好比八仙桌的四条腿,有了这四个主菜,席面就撑得起来。其他的菜式,因料、因时,包括东家的经济条件,由厨房师傅自由发挥。咸肉水笋、扣蛋卷、三鲜肉皮、扣三丝则是另外最多用的四个菜。

那时,席面上没有冷盆,也没有热炒,俗称“硬八样”。上菜不分前后,八个菜同时上八仙桌。八位「仙人」对八道菜,倒也吉利。「老八样」与八仙桌,是一种饮食制度的契合。

后来,有了热炒,一般是两个咸两个甜。条件好的人家也有上四个咸两个甜的,但一定要双数。原料荤素搭配,成半汤半菜。至于冷盆,爆鱼、糖醋排骨、白切肚子等,六样、八样、十样都行,拼在一个大腰子盘或平盘里,称「什锦拼盆」。作为头菜,拼盆的五颜六色,正好和了喜酒筵席的主题。

上菜,也有了基本的程序。先冷后热,先咸后甜,先热炒后大菜。走油肉一定要压轴上桌。肉最「吃价」,最贵的理应放在最后。这与外地农村将鱼压轴上桌有不同,人家是讲究口彩好,年年有余。

浦东本地人好面子,办喜事,请的宾客多,开的席桌也多。为了大批量制作菜肴,「老八样」的烹调方法以炸、白煮、红烧、汤炒、干蒸为主,上菜速度快,质量稳定。

走油肉的成菜就复合了以上多种方法,与「周代八珍」中「炮豚」的烹制有相同之处。

走油肉选用猪肋条中方,肥瘦相间,老话叫「三坒头」肉。经过一煮,中火断生;二炸,大火上色;三烧,小火入味;四蒸,旺火酥烂。所谓「火为之纪」,没有半天功夫,走油肉是上不了桌的,其滋味在时间的等待中变得醇厚。成品不改刀,一方肉装一碗,油而不腻,浓郁朴实。皱起的表皮,是热力千锤百炼的结果,也是浦东「老八样」菜式烹饪技艺的精妙所在。只有这样的精心烹饪,才能让走油肉担当「老八样」席面上压轴的大任。

三鲜肉皮采用「汤炒」技法成菜。猪皮本是粗糙之物,阴干后,经过油炸,膨胀起来后就不同了。那蜂窝眼,是物理结构的调整,也是肉皮幻化成美味的秘密。锅中热油炝香姜葱,投入肉丸、爆鱼、鲜菇等配料,加入高汤,放入涨发后切成骨牌块的肉皮,旺火滚透。如此,肉皮的蜂窝眼里充盈着汤汁,肌理变得滑爽柔软,似乎从下里巴人变成了阳春白雪。这道菜的成功,全是一锅用心吊制的高汤的功劳。

「老八样」菜式简朴实惠。主料大多是鸡、鸭、鱼肉等家常原料,辅佐以时令鲜蔬,口味清醇,咸鲜适宜。没有川菜的麻辣热烈,却有淮扬菜的纯粹与平和,还多了份软糯滋润。这倒有点像江南人的性格,迎合四方。

在主料「刀面」与辅料「搭头」的配合上,「老八样」菜肴还融进了人情世故。

比如「扣鸡」,选用浦东地产的名鸡九斤黄,活杀,煮断生,自然风凉。将鸡胸、腿、背脊等斩成小指般的条块,块块有骨、有肉、有皮,皮朝下,整齐排入碗底。一只鸡,装八碗。然后,胶菜去叶取梗,切成筷子条,装入碗中,压实,上笼蒸透。鸡从碗中扣出,皮面正好向上,油光鲜亮,形成「刀面」。如果,蒸好的鸡扣到盘中,丢了皮,掉了肉,等于人脸上破了相。卖相不灵了,还谈何面子。这时候,「刀面」就是人面,是东家的面子。

胶菜梗作为「搭头」,起支撑作用,让扣鸡的造型圆润饱满;同时,遮盖了鸡的腥,吊出了鲜。「刀面」下有了搭头」,既丰富了菜肴的食用价值,还提高了风味特色。并且,降低了成本,让经济条件有限的东家没有多花钱。

「刀面」在外,「搭头」在里,有面子有里子,一碗扣鸡,道出了浦东的风俗人情。

咸与鲜的味觉构架,是「老八样」菜肴调味的定律。「咸肉水笋」中选用的咸肉,是经过腌制后有浓浓肉香的。其咸味是百味之主,也是本菜的味觉基础。水发毛笋切根去老头,留其清香味辅佐咸肉。当肉与笋在口腔里汇合时,人的味蕾便会探测到奇迹,真切地感受到了「五味调和百味鲜」的魅力。

俗话说,咸鱼淡肉。所以走油肉不用盐,全部用红酱油来调味,并且用些糖来协调咸与鲜的关系。同样是成菜色泽红亮浓润的红烧鲫鱼,除了用红酱油定色,还要加白酱油增加一些咸口,才能压住鱼的腥味,突出鲜美滋味。

因原料性质不同,进行差别化的调味,「老八样」厨师抓住了「食以鲜为贵」的精髓。

「老八样」菜肴,大部分以拙朴为特色,具有浓厚的乡土气息。扣三丝却以细巧见长。它刀工细,三种食料切成棉纱线;用料清鲜,鸡肉、火腿、冬笋是标配;口味清淡,基本不用什么调料,只保持三种原料的原汁原味;造型别致,三种原料排整齐,装入汤盅里,分成六个块面,如风车形。蒸熟后扣在盖碗中,汤清澈,质鲜嫩,秀丽淡雅。

简菜精做,粗菜细做,在朴与巧的对比中,「老八样」菜肴是好吃又好看。

烹制「老八样」菜肴的厨师,善于就地取材,巧炒搭配,不墨守传统技法,常常会改良创新。同样的扣三丝,普通的茭白、咸肉丝、鸡丝也能保证出品,不一定非要价高的金华火腿和新鲜冬笋。只要成品精致、纤巧、匀称,有汁有料,一样是颊齿留香。

「有法而无法」的烹饪理念,是「老八样」菜肴所表达的生活哲理,也是浦东这块土地上百姓的生活情趣。

「口之于味,有同嗜焉。」如今,点开美食网站,输入「老八样」,马上就有许多店家跳出来。在浦东、在上海,「老八样」又焕发出新的活力。作为一款饮食制品,一种宴席制度,一个文化符号,相信「老八样」的滋味,在时间的流变中,会越来越绵长,越来越醇厚。

《锄烧》B0000000182 · 2021年12月10日摄于中国上海闵行鲔吞 · 和牛寿喜烧

鋤焼,即我们常说的寿喜锅或寿喜烧。

最早品尝到锄烧,是二十多年前在长崎的大岛,即现今的西海市。烧热的煎锅,加入黄油、白糖、番茄块,煸出汁,放入牛肉薄片涮烫至半熟后蘸生蛋液吃,嫩滑、香甜,蛮好吃的。

这种吃法在日本的关西比较流行,而关东的吃法则有点类似国内的暖锅:食材码在锅内一起煮熟后,捞出,醮料吃。

个人觉得,关西的吃法更为正宗。因为锄烧最初就是以锄为锅,烹饪的重点在烧而不在煮。

所以,可以用「寿喜烧」来指关西吃法,而用「寿喜锅」来指关东吃法。开个玩笑。

关东的「寿喜锅」其实很像日本的另一种料理:「鍋物」。搞不懂二者有什么区别,可能是食材不同,比如有没有牛肉;也可能是口味不同,比如是不是甜口。

《章鱼小丸子》B0000000268 · 2021年12月2日摄于中国上海闵行鲔吞 · 寿喜烧

每次去大阪城,都会在天守阁脚下的小店买一盒章鱼小丸子。这种在日本家喻户晓的风味小吃就出自大阪。边尝章鱼小丸子边游大阪城,倒是蛮应景的。

章鱼小丸子,也有称章鱼烧,日语叫「蛸焼」,据说最初为章鱼小丸子专营店「会津屋」创始人远藤留吉首创。

制作章鱼小丸子的食材,主要是麵糊、章鱼须粒和照烧酱。先将麵糊填入半球形的模具中,放上章鱼须粒,等稍微受热定型后,用签子将半球状的丸子竖起,在空出的模具内继续添入麵糊,几次三番之后,便成了一个完整的球形小丸子。再用签子翻动丸子,使其受热均匀,内外熟透。吃的时候,现浇照烧酱。

上个月丫头说用摩飞锅自己做章鱼小丸子,我建议她不用章鱼须,改用墨鱼粒试试。我感觉章鱼须粒有点硬,墨鱼粒的口感应该更适合她儿子。

《油墩子》B0000000266 · 2021年12月2日摄于中国上海闵行七宝老街

说油炸臭豆腐和油墩子曾经是上海街头小吃中的担纲花旦一点不为过。只是随着饮食观念的改变,如今这类油炸食品日渐式微。油炸臭豆腐还好些,油墩子似乎不多见了。

将加了葱花和盐的稀麵糊舀进长柄的腰形铁皮模子铺底,放入萝卜丝馅,再盖一层稀麵糊,连勺一起送进沸滚的油锅中。待油墩子从铁皮勺中氽出后,用长竹筷翻几回身,略显焦黄,夹出,排在架在油锅上的铁丝架,一来沥油,二来也是保温。

在我小的时候,油墩子大概四分钱一个。冬天放学后,能吃上一个烫嘴的油墩子,很奢侈,不亚于现在捧一杯星巴克。因为不光是钱,还得半两粮票。所以并不常吃,只能偶尔解解馋。

昨天逛七宝老街,见到油墩子,没吃,只是站在一旁看了好一会儿,亲切中带着几分感慨。

《咸酸饭》B0000000264 · 2021年11月11日摄于中国上海松江竹筷子松江味

咸酸饭,大致就是猪油咸肉菜饭,上海最具特色的乡土美食之一。咸酸饭可繁可简,最简单的是粳米、青菜、咸肉,焖熟后再用拌入熟猪油,咸香可口,如若再配上一碗脚圈黄豆汤,便成了上海人家极具乡愁的本土美味。

「咸酸饭」,咸可以理解,但酸就不太说得清楚了,所以有人觉得似「寒酸饭」的讹称,谓其简陋。

对于酸,有几种解释。一是说上海一些地方做咸酸饭时会用腌过的金花菜,而金花菜略带酸味,所以得名;另一种说法是,「咸酸」指「滋味」。

清松江人郭友松著有松江方言小说《玄空经》,其中第三回有这样一段话:「那鬼捏婆婆除出倒贴那贼秃外,倒做人家起来,吃得咸酸耐得淡,苦吃苦煞,只进不出,所以虽贴杀忽富,却也不曾带累自穷。」文中「吃得咸酸耐得淡」意既享得了福,也吃得起苦,其中「咸酸」一词就指「滋味」。

《豚骨拉麵》B0000000262 · 2021年11月7日摄于中国上海杨浦日本料理神拉麵

日本料理不只有刺身和烧肉。在日本,麵也广受欢迎。和中国一样,日本的麵也是花样繁多,比较典型的像荞麦麵、乌冬、拉麵、长崎杂烩麵等等。其实广岛御好烧,在我看来,跟上海的「两面黄」也有几分相似。

在所有这些麵中,我最喜欢的是拉麵。每当出差日本时,只要有时间,十有七八会在上床前吃一碗拉麵当宵夜。

吃得最多的几家拉麵馆,一家是位于福冈博多车站附近的「中華拉麵 」,一家是大阪四桥上的「金龍拉麵」。前一家是因为离酒店近,方便;后一家其实就是桥上的一个小棚,很简陋,但有早市。在日本,很少有早市拉麵馆,一般都是从午市开始营业。

拉麵在日本称得上是国民小吃,每年都会有全国性的评比。像「一蘭」、「一風堂」等,都是在全国性评比中获奖才得以出名。这两家麵馆是大名鼎鼎的博多拉麵的象征,其总店都在福冈。早年出差九州的时候,都抽空去品尝过,确实美味。

日本拉麵价格和一般的定食差不多,一千日元上下,合五六十元人民币。

有一回出差大阪,住在南海车站附近,晚上馋,跟同事上街找拉麵馆。街对面有一家,依稀记得叫「萨摩」。进得店内,一看菜单,愣了一下:一碗拉麵,价格从两千到四五千日元不等,贵得出乎意料。来也来了,不坐下来未免有点尴尬。和同事两个人硬着头皮各点了碗三千多的,差不多花去那天海外出差津贴的三分之一。这算是我迄今吃过的最贵的日本拉麵。

隔了两三年,跟同事特意再去找这家店,想尝尝四五千日元的拉麵啥味儿,可惜已经歇业。

《奥灶麵》B0000000259 · 2021年11月3日摄于中国江苏昆山奥灶馆

大学毕业不久,有朋友提议说去昆山吃奥灶麵。一帮年轻人一拍即合,挑了个星期天,骑着自行车到了昆山。为了能吃上「头汤麵」,当晚在昆山住了一宿,第二天一早赶去半山桥畔的奥灶馆。

前前后后加起来,昆山奥灶馆开了有一百多年。比较普遍的说法是,奥灶馆的前身是晚清的「天香馆」,因经营不善,抵给了一个名叫「赵三」的债主。赵三把店交给陈秀英经营,起名「颜复兴」。陈秀英接手麵馆后,苦心经营,生意渐兴,遭周边同行妒忌,称天香馆很「鏖糟」,即不干净。令同行始料未及的是,刻意中伤不但没有影响天香馆的生意,「鏖糟麵」反而名声大振,后公私合营时,天香馆索性更名为「奥灶馆」并延用至今。

依稀记得,头一次在奥灶馆,点的是「双喜鸭麵」:白汤细麵、熝鸭浇头。

奥灶馆的奥灶麵分红汤和白汤,用不同的食材熬制。红汤重色,白汤重味。通常来说,红汤配熏鱼、焖肉,而白汤则配熝鸭。

奥灶麵讲究「五热一体、小料冲汤」。「五热一体」指碗热、汤热、油热、麵热、浇头热,而「小料冲汤」是指汤料都是单碗现冲,而不是先准备好的大锅汤。

奥灶麵与通常所说的苏式麵很相似,用的都是龙须麵一类的细麵,容易挂汤,不同的是,奥灶麵没有苏式麵那么甜。

《金陵炸臭干》B0000000254 · 2021年10月17日摄于中国上海杨浦南京大排档百联店

子曰:「臭恶不食。」

我们对臭本能地感到厌恶并且回避,其实是一种自我保护,因为臭通常意味着腐败和变质。但是,中国,乃至世界的很多地方都有食臭,甚至嗜臭的习俗。湖南的臭豆腐,安徽的臭鳜鱼,北京的豆汁儿,浙江的苋菜梗、臭冬瓜,广西的螺蛳粉,日本的纳豆,瑞典的臭鲱鱼,韩国的鳐鱼片,都不乏大批的拥趸者。

食臭习俗的养成,其最初的源头,毫无疑问,是因为恶劣的生存环境。人们需要在食物容易获得的季节尽可能多地收集并贮存起来,以应对食物缺乏季节的需求。经常地,尽管贮存的食物已经腐败、变质,甚至发臭,但为了生存,人们不得继续食用。另外一个重要原因是,人的嗅觉和味觉是分离的。很多臭食闻起来臭,但由于发酵的作用,会产生丰富的氨基酸等物质,吃起来非但不像闻上去那么臭,可能还会觉得鲜美。这使得这些臭食不但被接受,甚至成为了一种地方风味美食。

上述观点,从反面可以得到佐证:在当下食物能容易且持续获得的情况下,除了一些传统的臭食,再没有新的臭食被制造出来。

食臭的一个最明显特征是地域性:此地的臭食者往往不接受彼地的臭食。比如我,尽管喜食绍兴的臭豆腐,但对于日本的纳豆,几十年来依然无法接受。可谓一方水土养一方臭食者。

《清汤牛肉麵》B0000000253 · 2021年10月18日摄于中国上海杨浦陈香贵中原城市广场店

抻麵,也称拉麵,著名的兰州牛肉麵就是这种麵。兰州人不喜欢外人管当地的清汤牛肉麵叫「兰州拉麵」,所以姑且叫「抻麵」。

外人很难想像,一碗看似普遍的清汤牛肉麵,抻麵的规模可以有近十种:粗的、细的、圆的、扁的,甚至还有棱形的,以满足不同口味。而所有这些,都是抻麵师用麵坯直接抻出来的,是不是很奇妙?

在兰州,不同规模的抻麵有其特定的叫法,比如圆麵,由细到粗有毛细、细滴、三细、二细和二柱子;扁麵由窄到宽有韭叶、薄宽、大宽;棱形的则有三棱的荞麦棱子和四棱子之分。如果食客不特别指定,通常被认为是细滴。

如果有机会,要一碗荞麦棱子,然后看抻麵师傅怎么把麵坯抻成带棱的麵条来,很有趣。

《烤海鲈鱼牛肉拼盘》B0000000252 · 2021年10月17日摄于中国上海杨浦必胜客悠方店

合成牛排,也称「重组牛排」或「胶水牛排」,是使用卡拉胶之类的食品添加剂将碎牛肉黏合成大块后再切成牛排形状。合成牛排严格上说已经不能算作牛排。正规厂商生产的合成牛排,其外包装上会明确标明含有「卡拉胶」的成分。

原切牛排,未经除了切割之外的任何其他加工的牛排,是真正意义上的牛排,其成分表中只有一项:牛肉。

整切牛排,也称「调理牛排」。这种牛排虽然不是拼接牛排,但为了提升口感进行过一系列的腌制、加工处理。整切牛排的口感比原切牛排细嫩、多汁,也更有弹性,但没有原切牛排的纤维感和嚼劲。这是因为经过处理后,其含水量达到八成左右,而原切牛排的含水量通常只有七成。在整切牛排的成分表中,除了牛肉外,通常还会有多达十几项的调味料和食品添加剂。

就国家标准而言,原切牛肉和整切牛肉分属不同产品:前者属于「鲜、冻分割牛肉」,而后者属于「速冻调理食品」。