《德国咸猪手》B0000000370 · 2022年10月13日摄于中国上海浦东海森堡

咸猪手,在被作为色狼、痴汉的代名词之前,通常是指德国烤猪肘,或者更具体些,德国巴代利亚烤猪肘。

咸猪手的出名,估计跟德国巴伐利亚州首府慕尼黑比尔格布罗伊凯勒尔啤酒馆有很大关系。99年前,希特勒率领党卫军的前身冲锋队在这家啤酒馆发动政变。现在啤酒馆还在,而且还是著名的观光景点。找个位置坐下来,啃啃咸猪手,喝喝啤酒,算是经典的打卡方式。

感觉有德国人的地方就会有咸猪手。早年我们公司跟德国合资在外滩开了一家鲜酿啤酒屋。在那里,一多半的客人用来佐酒的,会是咸猪手。

疫情前去多伦多度假,期间当地朋友特意开车带我们去了一趟一个德国人聚居的小镇。午餐就是啤酒加咸猪手。

《枫糖》B0000000368 · 2019年7月10日摄于加拿大魁北克枫糖庄园

很少给闹闹买糖吃。但那回在加拿大魁北克的枫糖庄园,外婆破例给闹闹买了一大捧棒棒糖。因为这里用来制作棒棒糖的,是加拿大的特产:枫糖。

北美有一种大乔木,叫糖槭或糖枫。这种树的树干中含有大量的淀粉。每当天气寒冷的时候,这些淀粉会转化成类似蔗糖的物质。之后随着天气回暖,这些蔗糖会再次转化成树液。北美印第安人最早发现了这一秘密。在每年冰雪开始消融的早春时节,用类似割胶或采漆的方法,在树干上钻孔,采集树液,并熬制成枫糖浆。这些枫糖浆是当地印第安人冬季非常重要的热量来源。

枫糖的甜度略逊于蜂蜜或蔗糖,但其含有大量的矿物质和有机酸,是一种很好的营养补充剂。

目前,全球的枫糖都产自北美,少部分来自北国的东北部,大部分来自加拿大东南部,其中最主要的产区是加拿大的魁北克。魁北克一地的枫糖产量占到了全球产量的近八成。

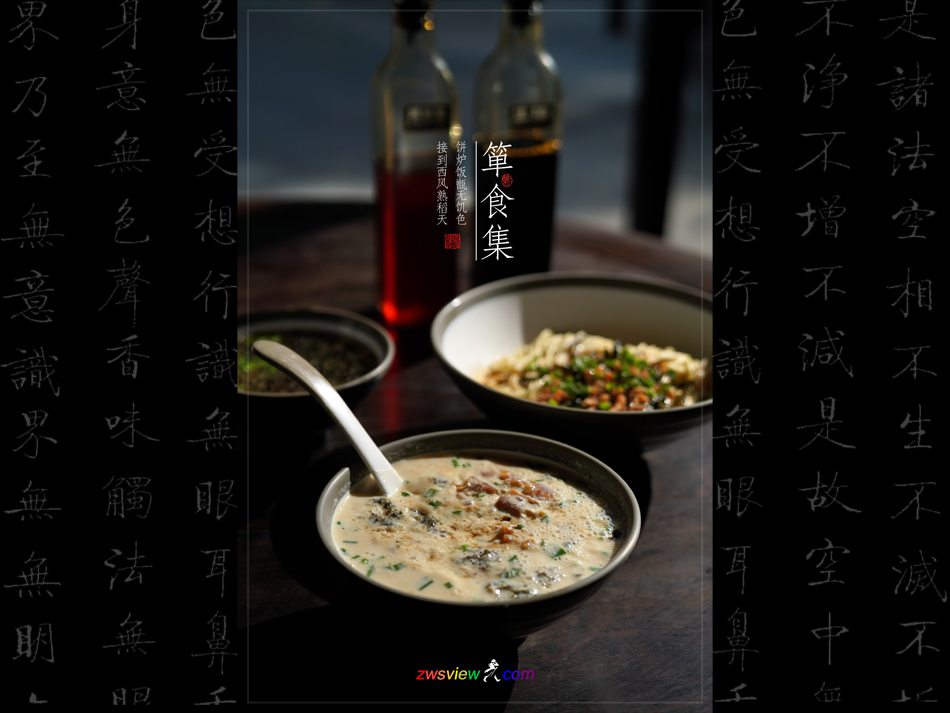

《咸豆腐浆》B0000000367 · 2022年10月3日摄于中国上海宝山弄堂咪道

上海人管豆浆叫豆腐浆,原味的叫淡豆腐浆,加了糖的叫甜豆腐浆,还有一种咸味的叫咸豆腐浆,分别简称淡浆、甜浆和咸浆。

有人说咸豆腐浆于上海人,相当于胡辣汤于河南人或豆汁于北京人,即当地人视若甘饴,而外地人见了摇头。也确实,豆浆加入各种咸味调料后,其所含的蛋白质胶体与食盐离子发生盐析反应,结成絮状。可能是这个原因让很多人不怎么接受。

我蛮喜欢咸豆腐浆的,贪其鲜咸。

典型的上海咸豆腐浆,是在热豆腐浆中加入酱油、味精、葱花、虾皮、榨菜末、油条段,经常的,还会再滴几滴辣油调味、调色。趁热,配上两根刚出锅的油条,便是一顿可口的早餐。如果自己家里做,可以用发好的开洋粒代替虾皮。

说白了,咸豆腐浆其实就是更稀些的豆腐花,或叫豆腐脑。

顺便说一下,上海人的豆腐花通常是咸的,鲜有甜的。

《榴莲酥》B0000000360 · 2022年9月26日摄于中国上海浦东香港龙凤楼

榴莲的臭是实实在在的,因为其含有挥发性的硫化合物。这种气味跟臭鸡蛋味、腐败味、洋葱味、硫磺味很有一拚。

榴莲为什么要进化出臭味,不外乎两种目的:要么是拒绝厌臭性动物的采摘,要么是引诱食臭性动物的进食。一般来说,结果的植物通常需要在动物的帮助下迁移种籽,以便能拓展繁殖。由此猜测,榴莲进化出臭味的目的属于后者。

人是厌臭性动物。臭味对人而言是一种警示,让人联想到腐败而主动回避。但很多人为什么要喜欢吃榴莲?因为香。

榴莲的香也是实实在在的,因为其含有酯类化合物。在克服了最初的对臭的厌恶开始尝试榴莲,酯类化合物的香便占据了上风,以至于不觉其臭,只闻其香。

人类有一种「纠偏」能力:当发现榴莲虽臭却无毒后,会下意识地将其列入「白名单」。这时,榴莲的臭便不再有警示作用,剩下的就只有香了。

《月饼》B0000000357 · 2022年9月10日摄于中国上海杨浦

中秋过去好些天了,但估计很多人家里仍剩有不少月饼,食之腻味、弃之可惜。

我很少吃月饼,高热高脂,还很饱腹。月饼会尝些,主要是酥皮类的月饼,苏式月饼或鲜肉月饼。

说到月饼,必须得提一下「五仁」。

这两年,「五仁」在网上被贬损得不要不要的,简直就是黑暗料理般的存在。

传统的「五仁」,是核桃仁、橄榄仁、瓜子仁、杏仁和芝麻仁。但一些不良商家为降低成本,用一些相对廉价的馅料,像糖冬瓜、花生仁、玫瑰糖、橘饼、葡萄干等充数,如此生产出来的月饼与传统「五仁」月饼无论是口感还是口味都相去甚远,被吐槽也就在所难免。

永远不要怀疑「五仁」的魅力。尽管被贬得体无完肤,但每年中秋各大平台的统计数据表明,「五仁」的销售量遥遥领先。

嗯,我喜欢「五仁」,当然,是苏式「五仁」。

《笋丁烧麦》B0000000346 · 2022年9日摄于中国上海青浦朱家角

昨天在朱家角吃早餐,点了两笼笋丁烧麦。不说很难吃,但口味跟冬春季的鲜笋烧麦差得不是一丁半点。鲜笋烧麦采用的是当季鲜笋,而其他的笋丁烧麦用的不是罐头笋便是冷冻笋,二者的口味不可同日而语。

每一种食材,在其生长过程中,都有一个最适合食用的时期,蔬菜、水果、禽畜,莫不如此,所以才有「当令」一说。

袁枚在《随园食单》中说过这样一段话:「萝卜过时则心空,山笋过时则味苦,刀鲚过时则骨硬,此所谓四时之序。」说的是同样的道理。当然,袁枚并非「顺时而食」的发现者,在他之前的两千多年前,孔子就已经知道「不时不食」的重要性,不然也不会出现在《论语》中。

不要听信「反季节」,「反季节」的东西一多半不怎么样。

《鲜肉小馄饨》B0000000345 · 2022年9月6日摄于中国上海青浦朱家角

小馄饨对于老上海人来说,绝对属于「乡愁」级的本地小吃,鲜香柔滑,好吃不贵。

小馄饨的馅极少,很多人误以为是店家小气,其实还真不是。

有一种说法:「大馄饨吃馅,小馄饨吃皮」。地道的上海鲜肉小馄饨,皮极薄,即使是生的,也能隐隐地透出内里馅的肉色。如此薄的皮,如果馅一多,下的时候不是馅不熟,就是皮先烂了。现在也有店家卖大馅小馄饨,但皮是加厚了的,不好吃,不如直接吃鲜肉大馄饨。

小馄饨有很多种包法,有用竹签的,有用竹片的,有用筷子的,但无论哪一种包法,都不像大馄饨那样紧实,而是很松,在皮跟馅之间会留出一些空隙,据说这样更容易锁住馅的汤汁,可使口味愈加的鲜美柔滑。

小馄饨的汤,通常是猪油、味精、盐、小葱花,用滚烫的高汤冲开,极鲜,极香。

吃小馄饨时,有人喜欢再撒些鲜辣粉,但我不喜欢这样,觉得鲜辣粉这种东西太过夺味,反而掩去了小馄饨大部分的鲜美。

小馄饨皮薄馅少,食材的成本很低,也就卖得便宜。即使是现如今,大都几块钱一碗,很是亲民。

《小馄饨》B0000000332 · 2022年8月24日摄于中国上海宝山大富贵殷高东路店

谢冕在他的《馄饨记柔》里数落过上海的大馄饨:「远近闻名的上海菜肉馄饨,不仅个头大得惊人,简直就是一盆带汤的饺子!一贯精细小巧的上海人,为什么会欣赏这个傻大粗的菜肉馄饨?摇头,不可解。」

谢冕误会了。如果没理解错,《馄饨记柔》谈论的是上海的「小馄饨」,而「菜肉馄饨」,则是上海的「大馄饨」。

在上海,尽管都叫馄饨,但大馄饨和小馄饨其实完全不是同一种食物,它们之间的区别丝毫不亚于馄饨和水饺之间的区别。这种区别不仅在于皮子、馅子、包法、形状和大小完全不同,更主要的还在于,大馄饨是一种主食,而小馄饨通常只是一种点心或佐餐的汤品。上海人吃生煎、锅贴时常会配上一碗小馄饨或牛肉汤或油豆腐细粉汤。

此馄饨非彼馄饨。

除了大馄饨和小馄饨,上海还有一种馄饨,个头比大馄饨略小,叫「中馄饨」。

《头汤麵》B0000000320 · 2022年8月14日摄于中国上海杨浦大成麵馆

五点饿醒,急着找吃的。打开《大众点评》,周边好像就大成麵馆开得早,六点。起床,喝茶,五点五十开车过去,赶个头汤。

苏式麵多用机制细麵,水大、烫、清,煮出来的麵才不会糊烂。水大、水烫容易做到,只要锅大、火旺便可,而水清就比较难以保持,因为机制麵一是含碱,二是通常裹有干粉。煮麵的水稍久,碱大水浑,麵的口感会变得越来越差,于是「头汤麵」,即每天第一锅煮的麵便成了很多对麵颇多讲究的苏州人的极致追求。

陆文夫的《美食家》中有这样一段文字:「朱自冶起得很早,睡懒觉倒是与他无缘,因为他的肠胃到时便会蠕动,准确得和闹钟差不多。眼睛一睁,他的头脑里便跳出一个念头:『快到朱鸿兴去吃头汤麵!』」。苏州麵痴的形象活脱脱跃然纸上。

记得大学刚毕业不久,约了一众好友骑车去昆山吃奥灶麵。当晚特意在昆山住下,为的是第二天能起个大早赶到半山桥的奥灶馆吃上头汤麵。

其实,吃头汤麵不一定要这么辛苦,因为没有麵馆会从早到晚就一锅水,通常会隔段时间重换清水。如果跟麵馆很熟,可以打听大约什么时候换水,到时候过去,是同样可以吃上「头汤麵」的。

《苏式麵》B0000000179 · 2021年3月8日摄于中国上海杨浦裕兴记

「红两鲜」,苏州麵馆特有的「行话」,指焖肉、爆鱼麵。

麵的配菜,上海人叫「浇头」,一碗麵加两种浇头叫「双浇」,加三种浇头叫「三浇」。不少人认为,上海的「双浇」、「三浇」对应到苏州或苏式麵馆,就是「两鲜」、「三鲜」,这是不对的。「两鲜」或「三鲜」,一定是指晕浇头,比如焖肉、焖蹄、爆鱼等。除了「红两鲜」,还有「焖蹄两鲜」,指焖蹄、爆鱼双浇麵。

苏式麵馆在上千年的传承和演变过程中留下了很多「行话」,除了上面所说的「红两鲜」和「焖蹄两鲜」外,还有「宽汤」、「紧汤」、「重青」、「免青」、「增咸」、「减咸」、「免油」、「过桥」等等等等,分别指多加点汤、少加点汤、多放点大蒜、不要大蒜、稍微咸点、稍微淡点、不要猪油、浇头单放。

举个例子。你想要一碗焖肉、爆鱼双浇麵,想多点汤,不要大蒜和猪油,浇头另外单放,可以是「一碗红两鲜,宽汤、免青、免油、过桥。」如果是正宗的苏式麵馆,你一定会被另眼相看,因为你内行。哈哈。