《秋》A0105010006 · 2017年11月28日摄于中国江西婺源江湾篁岭

《秋》

朱自清

我爱秋天,更爱秋天的早晨。秋天的早晨格外清爽、宁静、光明,默默地给人以生机勃勃的活力。我想,这并不是无意的遐思,而是家乡的山川景物给以抒笔的情怀。

早晨起来,一股带有成熟果实味的新鲜空气沁人心扉,觉得是那样的爽适和舒畅。整个村子是寂静的,时而听到几声雄鸡的晨鸣。此时向村中眺望,每家屋顶上炊烟袅袅,灰白色的烟气和晨雾融合在一起,飘飘荡荡,盘旋升腾,呈现出一派诙谐的景色。

村里的人们是非常珍惜早晨这宝贵的时光的,一大早就起来了。村子里,田野里响起了赶车的吆喝声和清脆的鞭声,这声音由远及近,由近及远,大车小辆,肩挑身背,开始了繁忙的早收。这时,我油然想起了「春种一粒籽、秋收万颗粮」这句农谚。他们一年四季是多么忙碌呀。

打从春天把粒粒良种播撒到地里,经过一季子的锄犁耕作,就等待着金秋季节的收获,俗话说:「民以食为天」。他们播种下的是血汗,而收获的更是用血汗辛勤耕耘出来的果实。

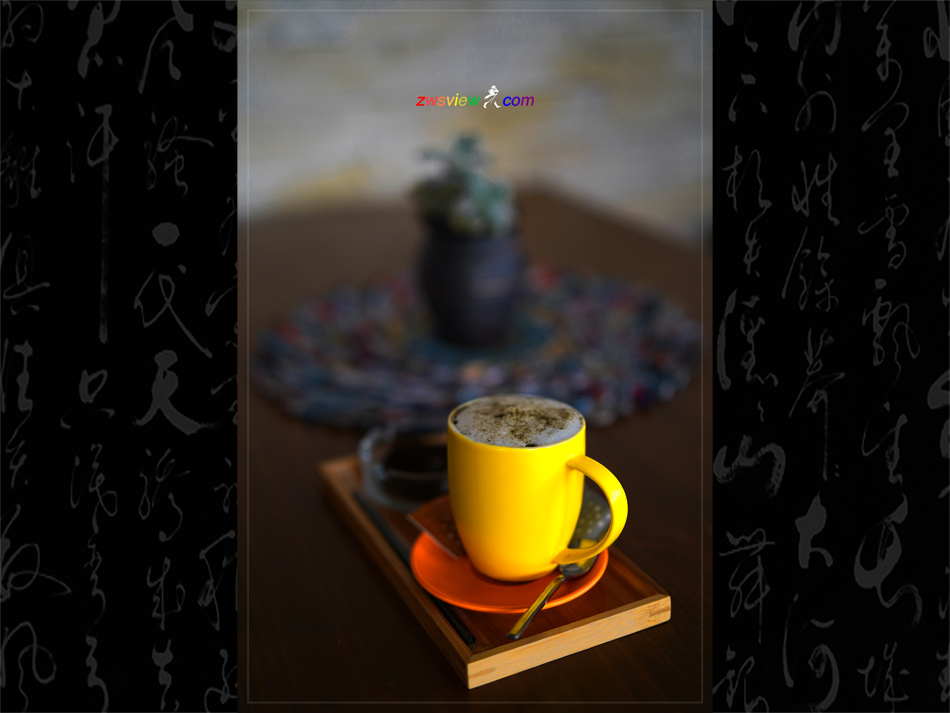

《静物》C0000000011 · 2019年4月26日摄于中国西藏拉萨布宫七号咖啡馆

汉字差一点就没了。一次是上世纪上半叶的「汉字拉丁化运动」,再一次是上世纪下半叶计算机革命。两次都是有人认为汉字比拉丁字落后,于前者不便学习,于后者不便处理,在很大程度上拖累了中国科学和技术的发展进步。庆幸的是,最后都虎头蛇尾,不了了之。若不然,下面的这篇奇文便成了一纸天书。

《季姬击鸡记》

赵元任

季姬寂,集鸡,鸡即棘鸡。棘鸡饥叽,季姬及箕稷济鸡。鸡既济,跻姬笈,季姬忌,急咭鸡,鸡急,继圾几,季姬急,即籍箕击鸡,箕疾击几伎,伎即齑,鸡叽集几基,季姬急极屐击鸡,鸡既殛,季姬激,即记《季姬击鸡记》。

译成白话,如下:

有一个女孩叫季姬,因为独自一人很寂寞,所以找了一些小鸡来养。不过因为那些小鸡都是来自野外那些荆棘中,所以饿的饥叫起来。季姬拿着簸箕中的小米喂小鸡,等到小鸡吃饱之后却飞到了季姬的书籍中作乱。季姬害怕小鸡将自己的书籍弄脏,于是赶紧去撵走小鸡,小鸡很惧怕季姬的追赶,于是飞到了桌子上。季姬更是非常着急,于是拿着手中的簸箕砸小鸡。可是小鸡躲避的速度太快了,季姬砸到的是桌子上的陶伎俑。陶伎俑被砸在地上,摔了个粉碎。季姬看着小鸡还大胆的在桌下乱叫一通,于是生气的脱下着急的木屐来打鸡,很不幸的是一砸击中,小鸡死了。季姬心情异常激动不能平复,于是坐下来写下了这篇文。

《黄山》A0111010004 · 2011年8月19日摄于中国安徽黄山

唐天宝十三年,李白游历安徽,于宣城遇故友温处士。二人同游黄山后,温处士欲回故居黄山白鹅峰,李白作《送温处士归黄山白鹅峰旧居》相赠,表达惜别之情。

《送温处士归黄山白鹅峰旧居》

唐 李白

黄山四千仞,三十二莲峰。

丹崖夹石柱,菡萏金芙蓉。

伊昔升绝顶,下窥天目松。

仙人炼玉处,羽化留馀踪。

亦闻温伯雪,独往今相逢。

采秀辞五岳,攀岩历万重。

归休白鹅岭,渴饮丹砂井。

凤吹我时来,云车尔当整。

去去陵阳东,行行芳桂丛。

回溪十六度,碧嶂尽晴空。

他日还相访,乘桥蹑彩虹。

武汉大学教授蔡守湘在他的《历代山水名胜诗选》中对《送温处士归黄山白鹅峰旧居》作过如下评价:

诗人凭借他「伊昔升绝顶」游览黄山所得到的印象,并根据温处士的「处士」身份及其归居之地,驰骋想象和联想,运用有关的神话传说,创作出了这篇具有浪漫主义特色的作品。诗的前八句正面写黄山,描写它高峡、秀丽,是神仙修炼之地,为后文写送温处士归山养真修造作了一番铺垫;后十四句从「送」字着笔,是全诗的主旨,又分数层:先写与温处士相遇;次写温处士是游五岳归来,归休黄山白鹅旧居,并希望他在归休之地得道成仙,以引渡自己;再次,「去去」四句,是写同温处士分手时道别的话,想象他在途中的经历和将要见到的景象;最后两句写他日相访,表达了诗人对温处士的感情。诗中表现出一种飘然欲仙的浪漫主义色彩。

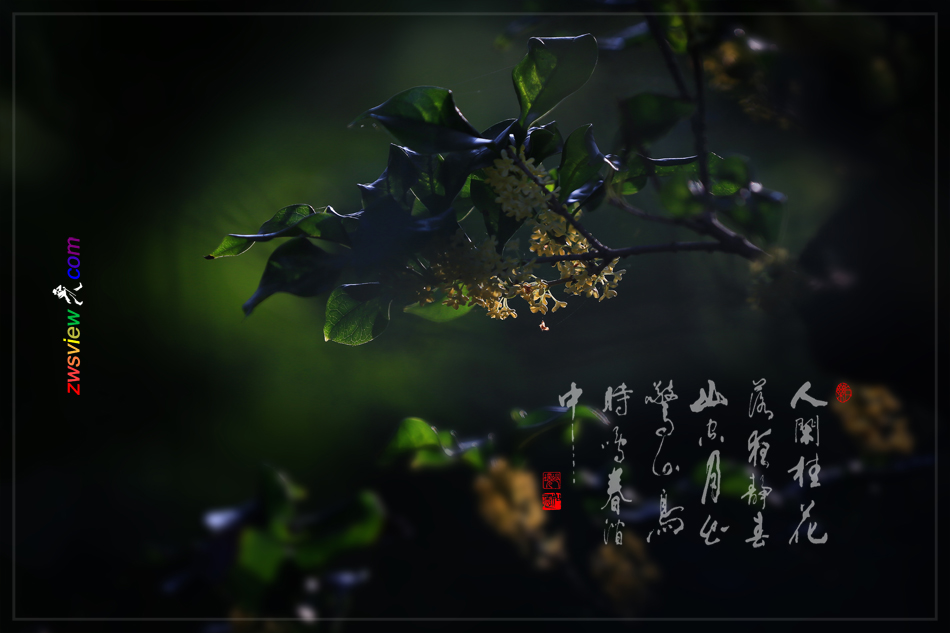

《人间三月》D0007000001 · 2015年3月22日摄于中国上海杨浦上海共青国家森林公园

《大林寺桃花》

唐 白居易

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

公元815年,亦即唐元和十年,一向春风得意、无所顾忌的白居易终因言行不当被贬。这让这位虽只位居「授太子左赞善大夫」却仍以「兼济天下」为己任的白面书生满腹委曲,心生「换尽旧心肠」之意,从此只求「独善其身」。

两年之后,亦即唐元和十二年,白居易携朋带友同游庐山。时值春夏之交,芳菲尽谢。当一行十七人来到大林峰大林寺时,见桃花正艳,春色正好,不禁诗兴大发,当即吟七绝一首,即《大林寺桃花》。

「余与河南元集虚、范阳张允中、南阳张深之、广平宋郁、安定梁必复、范阳张时、东林寺沙门法演、智满、士坚、利辩、道深、道建、神照、云皋、恩慈、寂然凡十七人,自遗爱草堂历东西二林,抵化城,憩峰顶,登香炉峰,宿大林寺。大林穷远,人迹罕到。环寺多清流苍石、短松瘦竹,寺中唯板屋木器,其僧皆海东人。山高地深,时节绝晚,于时孟夏月,如正二月天,山桃始华,涧草犹短,人物风候与平地聚落不同。初到恍然若别造一世界者。因口号绝句云。」

有道是山高不胜寒。桃花由平原向高山递次而开,本稀松平常之事,见多识广的白居易不至于如此兴奋。《大林寺桃花》看似言景,实为自勉。他的这首七绝归纳起来就八个字:峰回路转、柳暗花明。

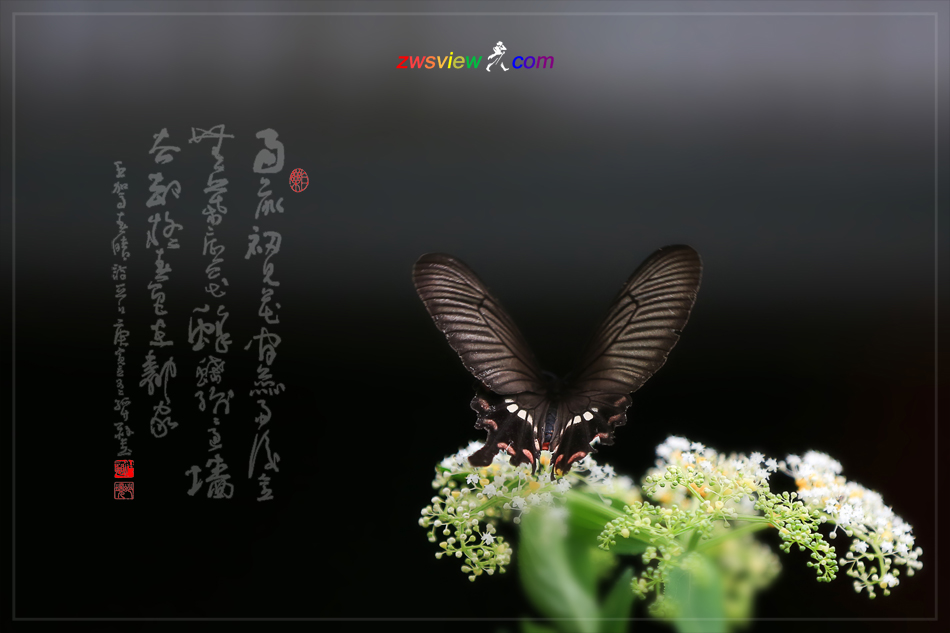

《姥姥摇木兮红叶下》F0300000080 · 2014年10月19日摄于韩国首尔

经历了岁月的冲刷和洗练,铅华褪尽,留下的只有沉稳和淡泊。当内心不再奢华,眼前的一切便都是美的了。

《秋天的况味》

林语堂

秋天的黄昏,一人独坐在沙发上抽烟,看烟头白灰之下露出红光,微微透露出暖气,心头的情绪便跟着那蓝烟缭绕而上,一样的轻松,一样的自由。不转眼,缭烟变成缕缕的细丝,慢慢不见了,而那霎时,心上的情绪也跟着消沉于大千世界,所以也不讲那时的情绪,而只讲那时的情绪的况味。待要再划一根洋火,再点起那已点过三四次的雪茄,却因白灰已积得太多而点不着,乃轻轻一弹,烟灰静悄悄的落在铜垆上,其静寂如同我此时用毛笔写在中纸上一样,一点的声息也没有。于是再点起来,一口一口的吞云吐雾,香气扑鼻,宛如红倚翠偎香在抱的情调。于是想到烟,想到这烟一股温煦的热气,想到室中缭绕暗淡的烟霞,想到秋天的意味。这时才忆起,向来诗文上秋的含义,并不是这样的,使人联想的是萧杀,是凄凉,是秋扇,是红叶,是荒林,是萋草。然而秋确有另一意味,没有春天的阳气勃勃,也没有夏天的炎烈迫人、也不像冬天之全入于枯槁凋零。我所爱的是秋林古气磅礴气象。有人以老气横秋骂人,可见是不懂得秋林古色之滋味。在四时中,我于秋是有偏爱的,所以不妨说说。秋是代表成熟,对于春天之明媚娇艳,夏日的茂密浓深,都是过来人,不足为奇了。所以其色淡,叶多黄,有古色苍茏之概,不单以葱翠争荣了。这是我所谓秋天的意味。大概我所爱的不是晚秋,是初秋,那时暄气初消,月正圆,蟹正肥,桂花皎洁,也未陷入懔烈萧瑟气态,这是最值得赏乐的,那时的温和,如我烟上的红灰,只是一股熏熟的温香罢了。或如文人已排脱下笔惊人的格调,而渐趋纯熟练达,宏毅坚实,其文读来有深长意味。这就是庄子所谓「正得秋而万宝成」结实的意义。在人生上最享乐的就是这一类的事。比如酒以醇以老为佳。烟也有和烈之辨。雪茄之佳者,远胜于香烟,因其味较和。倘是烧得得法,慢慢的吸完一支,看那红光炙发,有无穷的意味。片吾不知,然看见人在烟灯上烧,听那微微哗剥的声音,也觉得有一种诗意。大概凡是古老,纯熟,熏黄,熟练的事物,都使我得到同样的愉快。如一只熏黑的陶锅在烘炉上用慢火炖猪肉时所发出的锅中徐吟的声调,使我感到同看人烧大烟一样的兴味。或如一本用过二十年而尚未破烂的字典,或是一张用了半世的书桌,或如看见街上一熏黑了老气横秋的招牌,或是看见书法大家苍劲雄浑的笔迹,都令人有相同的快乐。人生世上如岁月之有四时,必须要经过这纯熟时期,如女人发育健全遭遇安顺的,亦必有一时徐娘半老的风韵,为二八佳人所不及者。使我最佩服的是邓肯的佳句:「世人只会吟咏春天与恋爱,真无道理。须知秋天的景色,更华丽,更恢奇,而秋天的快乐有万倍的雄壮、惊奇、都丽。我真可怜那些妇女识见偏狭,使她们错过爱之秋天的宏大的赠赐。」若邓肯者,可谓识趣之人。

《雨后风微荷芰香》D0002000002 · 2011年7月2日摄于中国上海嘉定

「平常心是道」最早由马祖道一提出,经南泉普愿传致赵州从稔后得以发扬光大,并成为赵州从稔别具一格的宗风。「平常心是道」,意为举手投足皆可道,既无须刻意,也刻意不来。

试以两则公案为例:

僧问:「学人迷昧,乞师指示。」赵州云:「吃粥也未?」僧云:「吃粥也。」赵州云:「洗钵去!」其僧忽然有省悟。

僧问:「万法归一,一归何所?」赵州云:「老僧在青州,作的一领布衫重七斤。」

《颂平常心是道》是宋朝禅师无门开慧对「平常心是道」的参悟,看似信手拈来,却深谙佛教智慧和禅意,文字清丽脱俗、浅显易读,所谓「大道至简」,不过如此:

春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。

若无闲事挂心头,便是人间好时节。

《烟村四五家》A0105010001 · 2012年4月7日摄于中国江西婺源沱川乡查平坦村

「白乐天每作诗,令一老妪解之,问曰:『解否?』妪曰解,则录之;不解,则易之。」白乐天即白居易,唐代大诗人。这段话说的是白居易每写一首诗,都会读给老太太听。如果老太太能听明白,诗才算完成;如果老太太听不明白,白居易就会改。

相信大多数人是将这视作文坛佳话的。这段话出自北宋史学家孔平仲的《谈苑》,原话最后还有一句:「故唐末之诗近于鄙俚。」可见孔平仲说段这话并不是在称道白居易,相反,是指责白居易的「老妪解诗」让晚唐的诗变得俗不可耐,不忍卒读。

其实孔平仲的话是经不起推敲的。白居易可能有几首诗如此这般地做过,但不可能「每作诗」都令老妪解,不然要么就不会有《琵琶行》和《长恨歌》,要么「一老妪」非等闲之辈,而是一个隐忍江湖的大才女。

先不论晚唐的诗是不是真的如孔平仲所言如此的不堪,即便是,将所有屎盆子全部扣给白居易的「老妪解诗」,是很有些语不惊人死不休,甚至是尊己卑人的意思在里头了。

世人知白居易者众,知孔平仲者又有几何?

诗,可以是阳春白雪,也可以是下里巴人。有道是曲高和寡,下里巴人往往要比阳春白雪流传得更广,也更加的久远,这是不争的事实。其实真正的好诗,一定是由大俗而至大雅。比如北宋诗人邵康节的《一去二三里》:

一去二三里,烟村四五家。

亭台六七座,八九十枝花。

《富阳山居图》A0102020001 · 2011年11月5日摄于中国浙江杭州富阳万市杨家村

辛弃疾,南宋朝廷大臣,爱国诗人,诗风激情而豪迈。那首振聋发聩的「醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声」便出自他的《破阵子 · 为陈同甫赋壮词以寄》。

辛弃疾一生以抗金复宋为志,只可惜命运多舛,备受排挤,刚过不惑便隐居山乡二十余年。正是这一时期,辛弃疾寄情山水,为世人留下了大量优美的田园诗作,其中就包括《清平乐 · 村居》。

在《清平乐 · 村居》中,诗人以最质朴的语言描写乡村最普通的生活场景,通篇没有一字的评述,却将乡村的田园生活描写得生动活泼、情趣盎然,堪称田园诗的典范。

《清平乐 · 山居》

南宋 辛弃疾

茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。