《唠嗑》N0000000018 · 2021年1月17日摄于中国上海杨浦

1月27日,上海市长宣布:上海这次稍早些时候发生的疫情反弹已经得到控制。

网上读到一篇文章,比较详细地介绍了上海为控制本次疫情反弹所采取的有别于其他地方的对策和措施,从一个侧面反映出上海这座城市的管理理念和管理水平。文章的题目是《上海流调轨迹曝光后,他又火了:这座城到底藏着什么秘密?》,作者不详,现转载如下:

从1月20日开始,上海共出现16例本土病例,昨天和前天都是零新增,仅仅几天时间,就将这轮疫情控制了下来,不得不让人赞叹上海的速度和高效。

除了迅速高效,上海防疫工作中所呈现出的人性化,也数次登上热搜,引发网友点赞。

我们之前看到的混乱防疫是怎么样的?

吉林通化出现新一轮疫情后,全市封城封户,实行一刀切,由于太突然,很多居民家里没有足够的物资储备,老人断药,婴儿断奶粉,生活受到严重影响。反馈无望的他们,只好跑到人民日报的微博下面求助,字字句句都透着绝望和焦急。还有石家庄南营镇,一个老人出门转悠,被村干部发现了,村干部指使执勤人员把老人绑在树上,嘴里还不停地谩骂「绑紧点」、「再出来我砸死你」。

这是人,而动物就更加不用说了。北京大兴区一个网友在微博上求救,他们被要求集中隔离,但是不准带宠物,21天隔离之后,宠物肯定得死。还有一些地方,直接限制居民两天内自行处理宠物,如果不执行,社区将采取强制措施。所谓的强制措施是什么?令人不寒而栗。

而上海是怎么做的呢?1月21日通报三例本土病例后,下午1点,上海黄浦区就分批将昭通路居民区的居民转移到宾馆集中隔离。暖心的一幕出现了:居民们在前往隔离点时,被允许带上自家的宠物,解了宠物主人们的后顾之忧,不用担心小猫小狗们独自在家无人照料了。宠物也是一条鲜活的生命,甚至是一个家庭成员,如果因为无人照料而死去,对主人来说,无异于锥心之痛。对比上面别的地方置宠物生命于不顾的做法,我由衷地感到这个政策的暖心之处。

之后几天,上海每天都有新增病例,并划定了几个中风险地区。针对中风险区里面那些有困难的特殊人员,社区志愿者每天两次上门问候,并提供送餐、送药等服务,不让他们的生活被隔离所影响。上海的流动餐车,成了一道亮丽的风景线。

1月25日,上海复旦大学附属妇产科医院在进行例行核酸检测时,因发现了个别疑似感染者临时封院,一个网友的老婆当时正在里面做产检,于是被封在了里面。他说,虽然事出突然,但医院的各项安排让他们感到很安心,没有出现惊慌和混乱,他感受到了上海防疫的专业和人性化:所有孕妇都有病床休息,老年人给安排军用折叠床;晚饭管饱,还有夜宵,七点大排面,八点「吉祥」馄饨;医院门口停车费全免。同样,上海肿瘤医院也做得很好。在暂停门诊后,对日间化疗的病人,组织他们做核酸检测,然后在浦东院区实施日间化疗服务。他们并不是一刀切,封锁之后就不管了,而是面面俱到,让所有的人群都能被照顾到,这也是上海防疫做得好的根本原因。

而在确诊病例行动轨迹的公布上,上海更是开了一个先河。

别的地方公布流调轨迹很容易把对方的隐私泄露出去,年龄、性别、身份证号码、家庭住址、家里几口人等等都被曝光出来了。而上海公布的流调轨迹是这样的:只有涉及到的场所,没有姓名、住址等详细的个人信息,既提供了必要的提醒,也很好地保护了确诊病例的隐私,杜绝了患者被网暴的可能性。

这个做法,被网友们交口称赞。

上海的防疫信息,都是通过「上海发布」这个官方账号进行通报,每条新闻下方的评论区,工作人员会认真回复市民的疑问,几乎是有问必答。知乎网友张皓然描述了自己的感受:

「作为一个普通居民,前阵子我对于上海疫情的认知,就是每天早上起床,刷着手机,看着上海发布给我推送的信息,就感觉疫情离我这么近,但又那么远。这是一种所有信息都对你公开透明,但又不会以此来绑架你,要求你也得为之付出回报的感觉。找对象都找不到这么好的。」

上海的防疫有几个做得特别好的地方:

所有病例都是主动筛查发现而不是爆发出来的;

疫情发生后快速处置,迅速锁定场所、锁定病例、锁定识别对象;

闭环管理,科学确定密接者、密接者的密接者以及其他一般接触人员,没有盲目地扩大范围。

一切举措的目的,都是为了最大程度保障居民的正常生活。

作为一个聚集了2500万常住人口、10000多个社区的超大型城市,上海的疫情防控压力不可谓不大,而且作为国际化大都市上海又是国外人口涌入的一大城市,可上海却以一种安定平和的姿态,化解了这一轮疫情危机。

记得武汉疫情刚刚爆发的时候,有人发了一段视频对比,在地铁上武汉人很多都没有戴口罩,而上海地铁几乎每个人都戴着口罩,有人调侃说,不知道的还以为上海是疫区,不得不说,上海人民的防范意识真的很强。而且上海疫情最严重的时候,也没有封城,而是任由武汉人民进入,上海还免费送了武汉一个市长。每一次疫情的反扑,上海总是在很短的时间就控制,这一座城市不得不让人佩服和惊叹。这一切的一切,折射出来的是上海成熟的行政能力、高度的文明程度,以及无数基层工作者的艰苦奋战。

透明公开又保护隐私,迅速有力又充满关怀,上海的防疫措施,成了全国的一个模范样本。媒体们纷纷惊叹道:上海没封城也没搞全员检测就迅速控制住了疫情,值得各地学习。

上海防疫工作的成功,离不开一个人:张文宏。

随着媒体的报道,他又火了。1月24日凌晨,张文宏发了一条微博,总结了上海那段时间的情况,他对局势的形容文采斐然:城市在照样呼吸,略带着一丝紧张。随后,他提出了上海防疫的指导方针,就是「陶瓷店里抓老鼠」。什么意思呢?新冠病毒就是老鼠,居民正常的社会生活就是陶瓷,我们既希望抓到老鼠,又不希望打碎瓷器。

非常精辟的比喻。

前段时间,「战时状态」的字眼屡屡见诸报端,针对这种现象,新华社发文批评:滥用「战时状态」,会在群众中制造不必要的恐慌,并且容易麻痹民众心理,淡化人们的「备战」意识,存在不少隐患。动不动就喊「战时状态」,过度反应,其实就是为了抓老鼠,而把瓷器噼里啪啦全打碎了,最后适得其反。

不大动干戈,人性化管理,是张文宏一直在微博上、在发言中强调的。去年11月底,上海出现一例本土病例,当时社会各界都很关注,张文宏是这么说的:「我们扩大病人的接触范围,实施扩大检测,其实就是『新常态』下的『动态清零策略』。希望大家能够越来越习惯当前的抗疫策略,不要因为出现偶发的病例,影响到正常的生活。」一番话,让大家紧张的心松懈了下来,不再因为出现一例病患,就惊惶不已。而相对于别的地方官员互相推诿,不敢承担责任,而张文宏直接制定了标准:哪类病人需要留观,哪类病人可以解除留观,并对医护人员说,「按照这些标准来,出了事我来承担。」

张文宏的人性化防疫策略,不仅仅针对上海的市民,更是考虑到医护人员。在防护条件不足的情况下,张文宏直接对医护人员说:「没有防护,你可以拒绝上岗。」他就是这样,非常排斥神话医护人员,他知道,医护人员也是人,也有作为人的基本权利,用高尚来绑架他们,是不人道的。面对某些地方媒体对医务工作者过分的歌颂,比如刚流产就上前线还要拿出来作为典型宣传,张文宏一针见血地说:「我们没有理由叫人家抛弃自己的家庭,在这里无休无止地工作,因为这个本身是一个不人道的做法,除非你热爱得不得了,但是对很多普通人来讲也就一份工作而已,你不能用高尚来绑架别人。」

上海正是因为有张文宏这样的专家坐镇,才能在防控疫情时,兼具专业度与人性化,收获民众的一致好评。著名媒体人龚晓跃对张文宏,和上海,都给出了很高的评价:「张文宏医生这样的知识分子,大抵是上海这座以东西交汇为底色的城市,追求专业主义与精英治理的最新标杆。」

他很专业,他不吹牛逼,他远离意识形态,他彬彬有礼,他从不带货,他会硬刚某些红人,他也拒绝非议其他抗疫模式。

上海一直外松内紧,在承担了中国多半国际航班和物流的压力下,社会生活张驰有度。

上海是第一个对湖北人解禁的城市,之后包括爆发过一波的北京在内,上海从未对任何地区发布过歧视性准入政策,上海虹桥枢纽的防疫人员总是在大声告诉你这里承认全国各地的健康码让你快速通过。

这就是治理水平与文明程度。我没在上海长期居住过,只因为工作原因去过几次,但短暂的接触,也让我对这座城市留下了很深的印象。上海是一座长期被妖魔化的城市,高高在上、排外、「魔都」,是人们给它贴上的标签。但你若是仔细了解一番,就会发现这些刻板印象,全都会不攻自破。

上海的气质很复杂,有林立的高楼,也有古朴的巷弄。生活在其中的人最容易感受到的,就是这座城市的包容性。无论你是宅男宅女、二次元爱好者,还是同性恋、独身主义者,都可以找到自己的一席之地,而且很多相关的活动只能在上海举办。在上海街头,随处可见的24小时便利店,让你在任何饥肠辘辘的时刻,只要走到那盏灯光里,就能抚慰自己的肠胃,寻找到一种温暖的踏实感。上海的行政能力在全国首屈一指,反映到平常生活中就是办事方便,只要按照给出的清单准备材料,就可以不用来回跑。老年人不会使用健康码是整个社会共同的痛点,上海首先提出了解决之道。没有智能手机的老年人,可以走人工通道。而针对那些有智能手机,只是不会熟练操作的老年人,上海「随申办」手机应用推出了「长者专版」。这个版本放大了显示字体,并且将老年人最常用的四个板块:随申码、就医、乘地铁、坐公交放在一起集中展示,方便老年人操作。

以上这些,都是非常小的细节,却真实地体现了一座城市的温度,体现了一座城市便民利民的决心。

衡量城市文明程度的标准,不是建起了多少高楼大厦,不是它有多么繁华,而是这座城市有没有俯下身去,倾听最基层百姓的呼声,解决他们的需求。从上海对待民众、对待老人、对待特殊人群,乃至对待小动物的态度上,我们看到了答案。

有一个提法,叫做「上海精神」,最新的版本是: 互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。搁从前,我会觉得这些字眼很虚,而现在,我觉得这就是上海的真实写照。

我在写这篇文章的时候去网上搜资料,搜到一个相关话题:你留在上海的原因是什么?我看到了一个让我惊艳的答案:

「上海特别亮,到处都有光,我觉得我只要站在光里,我就能够虚张声势,我就能够咬着牙,我活得特别坚强,我觉得我这么多年都过来了,我受了这么多的苦,我受了这么多的气,我觉得我什么都不怕。」

让生活在这里的年轻人,感到温暖、尊重、希望,就是上海最大的魅力吧。

《许愿》F0300000330 · 2020年12月26日摄于中国上海杨浦

如今生日吃奶油蛋糕,跟端午吃粽子、立夏吃鸡蛋、中秋吃月饼一样的理所当然。其实按中国人的传统习俗,生日是吃麵条的。麵条细长,寓意长寿,故而生日麵也叫「长寿麵」。

生日不吃奶油蛋糕还有一个原因,就是贵。即使后来有了麦淇淋蛋糕,但相对当时的收入,也不便宜。所以奶油蛋糕通常是作为比较拿得出手的伴手礼出现,自家很少买来吃的。

准女婿头一回上门拜见泰山、泰水,手里不拎一盒奶油蛋糕,是会被邻居在背后指指点点的,因为很不体面。更隆重些,还会同时再拎上火腿、烟和酒。这四样:奶油蛋糕、火腿、烟、酒,在当时的上海被戏称为「炸药包」、「冲锋枪」、「子弹」和「手榴弹」。

倒还真是蛮形象的。哈。

《老码头》A0101030011 · 2014年3月9日摄于中国上海黄浦

上海话,一般指上海中心城区上海人所使用的方言,而上海周边区县的方言通常称为「本地话」。

上海「本地话」很杂,基本上是上海东面的听不懂西面的,南面的听不懂北面的。我曾在川沙工作了二十年,但对当地方言顶多也就能听懂一半。

上海是一座移民城市。现在说上海话的「上海人」,几乎都是上海开埠后的移民后代。上海话是各地方言加上洋泾浜英语相互融合、妥协后形成的大杂烩。

上海话中的一些词语,很难望字生义,比如上海话「推扳」,光看字不知所云。「推扳」音译于英语「too bad」,意「差劲」。我胡乱猜测一下:表示认可、能力的上海话「来赛」就来源于英语「licence」。

即使是方言专家,如果没有深厚的英语功底,要溯源上海话,恐怕不怎么容易。

好吧,最能代表上海话的第一人称「阿拉」,其实是宁波话。上海本土的第一人称是「吾昵」。

《水乡枫泾》A0101100001 · 2013年9月22日摄于中国上海金山

枫泾古镇隶属于上海市金山区,位于上海市西南,与沪浙五区县交界,是上海通往西南各省的最重要的「西南门户」,距浙江嘉善的西塘仅几里之遥。

枫泾镇是中国历史文化名镇,亦为新沪上八景之一,历史上因地处吴越交汇之处,素有吴越名镇之称;枫泾为典型的江南水乡古镇。古镇周围水网遍布,镇区内河道纵横,桥梁有52座之多,现存最古的为元代致和桥,距今有近700年历史。

枫泾全镇有29处街、坊,84条巷、弄。至今仍完好保存的有和平街、生产街、北大街、友好街四处古建筑物,总面积达48750平方米,是上海地区现存规模较大保存完好的水乡古镇。

2016年10月14日,上海市金山区枫泾镇被住房城乡建设部确定为第一批中国特色小镇。

自唐代有记载起,枫泾共出过名人639人,其中状元3人,进士56人,举人125人及其他包括知县、六部大臣、宰相等在内的其他名人235人,可谓才俊辈出。

《南翔》A0101050004 · 2015年2月8日摄于中国上海嘉定

南翔古猗园内有一「白鹤亭」,亭上一白鹤,面南,展翅欲飞。

白鹤亭这一造型,讲述了「南翔」一名由来的故事。

南翔旧称槎溪。梁武帝建国的时候,南翔还只是一个荒凉的乡村。相传梁天监年间,当地村民挖到一块一丈长的石头,常吸引一对白鹤栖息于此。一日,有和尚路过,认为白鹤祥舞乃佛地之兆,于天监四年在该地修建佛寺。寺庙落成当天,因白鹤南飞而去而得名「白鹤南翔寺」。后当地设镇,镇因寺名。

唐开成年间,寺内又现白鹤,因此获善款重修。竣工当日,白鹤再次南飞,一去不回,只在石头上留下「白鹤南翔去不归,唯有真迹在名基;可怜后代空王子,不绝薰修享二时。」

该诗现镌刻在白鹤亭一侧的石碑上。

《古猗园》A0101050003 · 2013年10月1日摄于中国上海嘉定南翔

疫情前,几乎每年都会去古猗园转转,顺便到隔壁的南翔馒头店解解馋。

据官网介绍,古猗园初名「猗园」,为时任河南通判闵士籍于明代嘉靖年间所建,明代嘉定竹刻名家朱三松设计。「猗园」一名融《诗卫风淇奥》「绿竹猗猗」及《琴赋》「微风余音,靡靡猗猗,余音袅袅」于一炉而来。

古猗园先后几经转手,先是由闵干籍转至贡生李宜之名下,后又为陆、李两姓所有。

清乾隆十一年冬,洞庭山人叶锦购得后,大兴土木,修葺装点,于1748年秋竣工,更名「古猗园」。乾隆五十三年,地方人士募捐购置古猗园,作为州城隍庙的灵苑;同治至光绪年间,园内又增建厅、堂、庵院,开设酒楼茶肆,作为祀神集议和游览休闲的场所。新中国成立后,古猗园历经多次改扩建,2009年经过园区改造和东扩建设,面积扩至150余亩,比初建时的「十亩之园,五亩之宅」整整大了十余倍。

古猗园现有景点春藻堂、不可无竹居、不系舟、浮筠阁、白鹤亭、缺角亭等。其中位于竹枝山顶的缺角亭由地方爱国人士于「九一八」事变后集资建造。四角亭,但缺东北一角,寓东北三省沦陷。

每年初夏,古猗园都会举办荷花展,无论是荷花品种还是展区规模在上海都名列前茅。

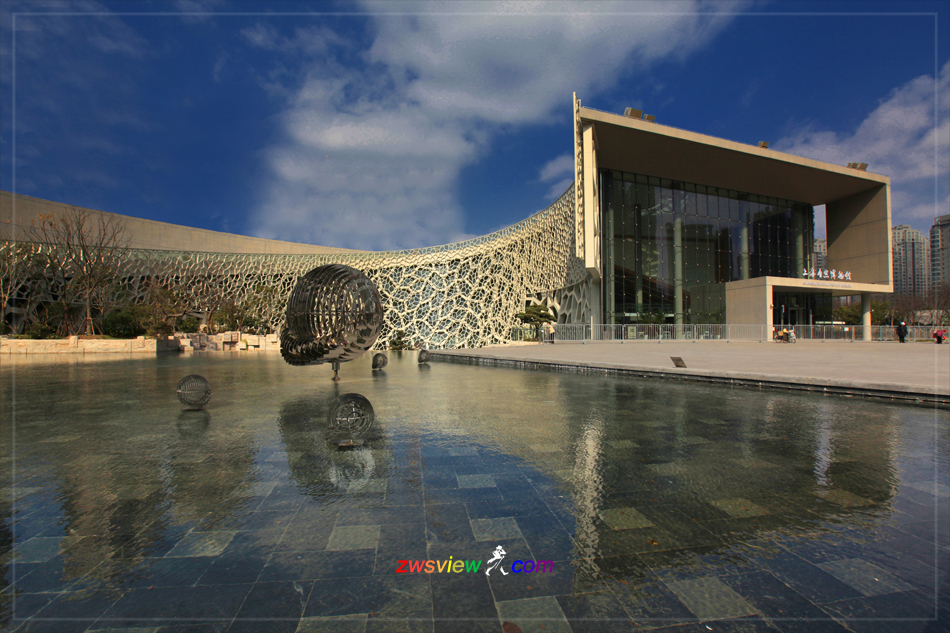

《上海自然博物馆新馆》A0101010003 · 2015年9月4日摄于中国上海静安

不谈「关东煮」和「博士帽」。

上海很多当代建筑非常漂亮,具有很强的设计感和时代感,比如上海自然博物馆新馆。

位于静安雕塑公园内的上海自然博物馆新馆总建筑面积为45086平方米,由美国帕金斯威尔设计师事务所与同济大学建筑设计研究院联合设计,其整体设计的灵感源自「鹦鹉螺」,一种有「活化石」之称的拥有完美比例及动态力学的海洋生物。

除了漂亮的造型,上海自然博物馆新馆采用了大量低碳技术,包括节能幕墙、绿化隔热外墙、生态绿化屋面、雨水回收系统、地源热泵系统、太阳能光谱发电、太阳能热水系统,等等。此外,有「细胞墙」之称的镂空南墙将大量的自然光引入室内,大幅度降低了下沉式空间的照明消耗,非常环保。

2017年,上海自然博物馆新馆荣获当年住房和城乡建设部「年度全国绿色建筑创新奖」一等奖。

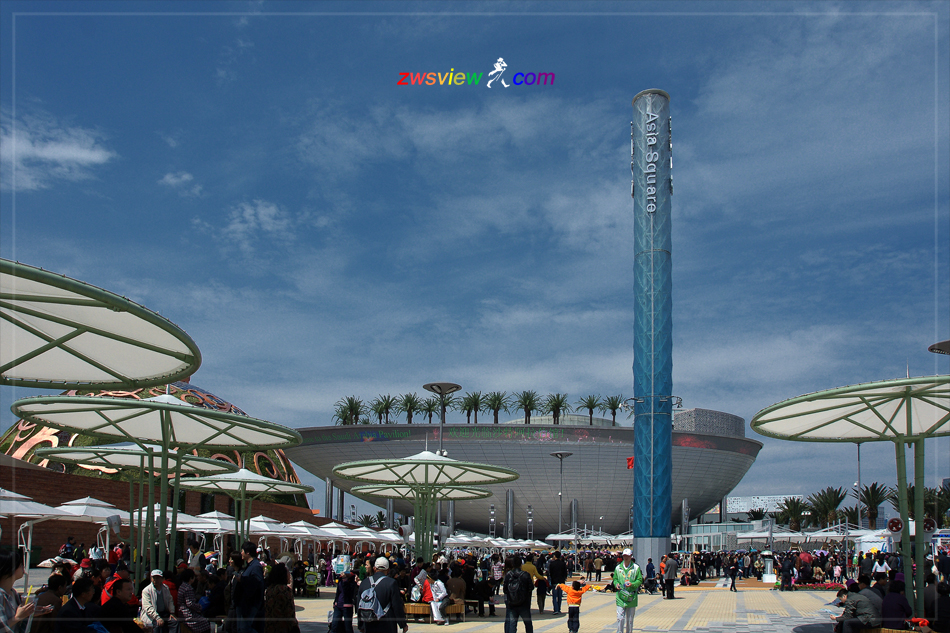

《爱沙尼亚国家馆》A0101000010 · 2010年10月30日摄于中国上海世博园

上海世博会创造了多项世界纪录,其中有12项入选世界纪录协会世界之最。这些纪录分别是:

共有190个国家、56个国际组织参展,为世博会历史上参展国家和团队最多的一届。

上海世博会共有志愿者79,965名,总共提供了一千万小时、约4.6亿人次的服务。

大约有40个国家和国际组织报名建设自建场馆,其数量为历届之最。

上海世博会主题馆屋面太阳能板面积达3万多平方米,为当时世界上最大单体面积太阳能屋面。

主题馆5000平方米绿墙墙面入选中国世界纪录协会世界上面积最大的生态绿墙。

场馆投资约286亿元,财政总预算约4000亿元,为历届世博会最多。

园区内约有2万平方米历史建筑得以保留,是世界上保留园区内老建筑物最多的世博会园区。

同步推出网上世博会,为世博会历史上的首次。

世界上单体量最大的公厕。

园区总面积,包括浦东和浦西,占地5.29平方公里,为历届世博会最大。

《西班牙国家馆》A0101000007 · 2010年10月30日摄于中国上海世博园

上海世博会盛况空前,有超过190个国家和几十个国际组织参展,为历届综合性世界博览会之最。

在上海世博会,可以欣赏到很多国宝级文物,令人大开眼界。

尼泊尔的佛祖释迦牟尼的佛发、佛牙真身舍利。

捷克的「幸运雕像」。这座雕像被直接从布拉格著名的查理大桥上拆下运往上海。捷克人相信,触摸「幸运雕像」会带来好运。由于触摸的人实在太多,查理大桥上的雕像已由复制品替代,真品则被博物馆收藏。

卢森堡的「金色少女」雕像。卢森堡国家馆前的金色少女雕像是卢森堡大公国的珍贵文化遗产 ,被视为卢森堡的国宝,象征着和平、自由与国家主权。该像雕像完成于1923年,为纪念在第一次世界大战中牺牲的卢森堡志愿军。第二次世界大战时期,卢森堡被纳粹占领,雕像被纳粹推倒、破坏后不知所踪,直到1981年才被发现。1985年,「金色少女」被修复并重新竖立在卢森堡市宪法广场上。每年10月10日卢森堡国家纪念日当天,卢森堡的国家元首,亨利大公殿下都会亲临雕像瞻仰。这次来上海,是这座雕像第一次离开卢森堡。

丹麦「海的女儿」铜像。「海的女儿」就是「美人鱼」。和卢森堡的「金色少女」一样,这次也是「美人鱼」第一次离开丹麦。美人鱼在中国展出期间,丹麦人面对哥本哈根空空如也的原基座深感失落。为了安抚国民,哥本哈根特意修建了一块巨大的屏幕,24小时播放「美人鱼」的实时画面。

法国参展了法国画家米勒的《晚钟》、马奈的《阳台》、梵高的《阿尔的舞厅》、塞尚的 《咖啡壶边的妇女》、博纳尔的《化装间》、高更的《餐点》以及罗丹的雕塑作品《青铜时代》七件作品。为了保证运输安全,法国动用了五架包机将这七件国宝运送到上海。

除此之外,上海世博会还展出了墨西哥的玛雅柱、土耳其8500年前的雕塑、意大利提供的米开朗其罗的《水果篮》和《捧果篮的男孩》等。

《阳光谷》A0101000004 · 2010年4月25日摄于中国上海世博园

上海世博会可谓盛况空前。半年时间里,参观总人数达到惊人的7308.44万人。最多的一天,也就是那年的10月16日,入园人数突破100万,为103万。

世博园设有十几个入口,包括陆上的和水上的,但由于入园人数实在太多,加上极其严格的安检措施,每次入园排上几十分钟、一个小时的队司空见惯。

我的一个长崎朋友,带了家属、朋友特意飞来上海参观世博会。老先生准备得非常充分,除了三台相机、两台摄影机外,还带了很多在当时的国内不见多的数码产品。安检时,安检员对一个计步器大小的移动式GPS翻来覆去地研究。尽管最后还是予以放行,但排队加安检,时间已经过去了一个多小时。

世博园内有吸烟区,但不提供火种,而世博园又严禁携带火种入园。一直没弄明白其中的逻辑,所以至今记忆犹新。

《阿曼国家馆》A0101000003 · 2010年4月20日摄于中国上海世博园

世博会的投入非常巨大,以上海为例,本届世博会场馆建设预算约为300至400亿,而整个世博会的总投入预计在3000至4000亿左右。尽管如此,世界很多国家都竞相争办,因为一场世博会不仅可以提升国家形象,可以提高举办城市的知名度,还能借此对城市进行较大规模的建设和改造。

共有五座城市提出申办2010年世界博览会,分别是:波兰的弗罗茨瓦夫、俄罗斯的莫斯科、韩国的丽水、墨西哥的科雷塔鲁,以及中国的上海,举办城市由国际展览局全体大会通过投票产生。

投票一共经行了四轮,每一轮淘汰一座得票最低的城市。在最后一轮投票中,上海最终以54票淘汰了获得34票的丽水,从而赢得了2010年世界博览会的举办权。

《丹麦国家馆》A0101000002 · 2010年10月30日摄于中国上海世博园

上海世博会2010年5月1日开幕,但在这之前5年,也就是第40届爱知世博会的「上海周」,序幕就已经拉开。

作为惯例,每一届世博会闭幕前,都会设立一个下一届举办城市的宣传周。爱知世博会上海周于2005年9月20日开幕,地点在爱知世博会的中国馆。开幕式由时任上海市委常委、副市长、上海世博会事务协调局局长周禹鹏主持,时任上海市委书记的陈良宇率队出席了开幕式并致辞。也是在这次开幕式上,姚明被正式授予上海世博会形象大使。

上海世博会的海外推广形象大使是日本著名歌手谷村新司。

谷村新司是中国人民的老朋友。他于2002年开始进入中国乐坛,次年就为帮助中国抗击非典,特地在日本大阪举行了一场《抵制非典,支援中国》的慈善义演。2004年,谷村新司又分别在中国和日本各举办了一场慈善义演,继续帮助中国抗击「非典」。

2010年4月30日,谷村新司这位日本国宝级歌手在上海世博文化中心为上海,为中国,也为世界献上了他那首永恒的经典《昴》。

那一年,谷村新司61岁。