《萝卜》B0000000097 · 2020年12月26日摄于中国上海杨浦

不喜欢吃萝卜,因为它那股特殊的味。但有相当多的人喜欢萝卜,甚至包括邻邦日本和韩国。中国人有「冬吃萝卜夏吃姜」的说法,而日本更有「菊花之后,除了萝卜再无他物」一说,足见对萝卜的推崇。

最近读到一篇文章,专门说萝卜,饶有兴味,转载如下:

萝卜算是相当古老的一种食物,有谚语说「萝卜青菜,各有所爱」,足可看出萝卜在中华民族饮食文化中的「当家地位」,此前我们说白菜是中国原产,自古有之,历史悠久,其实,萝卜亦然。

早在三千多年前,人们就开始培育「萝卜」和「白菜」。在《诗经》中有记载:「采葑采菲,无以下体。」我们可以大致认为,这就是对于萝卜和白菜最早的文字记载。

操刀《舌尖上的中国》及《风味人间》等知名作品的纪录片制作者陈晓卿曾写过一篇文章推敲「白菜」和「萝卜」如何一步步成为中国人餐桌上的当家蔬菜。文中引述科普作家史军的观点:「从食用的角度而言,十字花科的蔬菜一般来说比较安全,比如我们常见的蔬菜大多是十字花科。」

萝卜作为一个普通的十字花科植物,却能脱颖而出成为老少皆宜、贫富皆食的「国民蔬菜」,是因为其风味俱佳,又或是其他的原因呢,或许要从头说起。

前面提到的《诗经》或是最早记载萝卜的文献之一,但结合其他的一些古文记载,也能发现一些出入。关于「葑」、「菲」,《毛诗正义》中解释说:「葑,须。菲,芴也。」《毛诗郑笺》中又说,「此二菜者,蔓菁与葍之谓也,皆上下可食。」意思是说,「葑」是蔓菁,而「菲」则是「葍」。在《尔雅注疏》中有记载:「菲似葍,茎粗,叶厚而长,有毛」;而「葍」则「大叶,白花,根如指,正白,可啖。」于是,「葍」与「菲」可以说是真正被区分开来,但萝卜的早期名字似乎愈发的模糊了。

明代李时珍对此有靠谱的答案:「莱菔乃根名,上古谓之芦萉,中古转为莱菔,后世讹为萝卜」,清人王鸣盛则进一步考出「莱菔」讹为「萝卜」是始于唐代。

自此,方知萝卜最开始是被称作「莱菔」,和之前所提到的「菲」、「葍」应该有所区分。

萝卜的种植至少已有千年历史,据《齐民要术》,至迟在公元6世纪,黄河流域就已产生成熟的萝卜栽培与管理办法。元代王祯《农书》载:「老圃云:萝卜一种而四名。春曰破地锥,夏曰夏生,秋曰萝卜,冬曰土酥。故黄山谷云:『金城土酥净如练』,以其洁也。」可见,一年四季,萝卜皆有产,且四时不同名,王祯还在书中详解了种植萝卜的田间管理办法,最后不忘感慨:「美者,生熟皆可食,腌藏腊豉,以助时馔,凶年亦可济饥,功用甚广,不可具述。其可不知所种哉!」可见当时,萝卜就已经广受喜爱。苏恭、苏颂等人对其亦有著述,《本草纲目》汇集众多记载;宋代苏颂著《本草图经》中提到莱菔「南北皆通有之」。说明在宋时,北方的河朔、秦、晋,南方的江南、洪州等地就已盛产萝卜。

民以食为天,萝卜在上古便成为了人类基本食谱中不可或缺的食材,然而萝卜的出场却并不华丽,如上所说,《诗经》中关于「萝卜」的记载,却充满着其他隐含意义。郑笺曰:「然而其根有美时,有恶时,采之者不可以根恶时并弃其叶,喻夫妻以礼义合,颜色相亲,亦不可以颜色衰,弃其相与之礼。」弃妇用葑、菲自喻,指责丈夫不应「以其颜色之衰,弃其德音之善」。看来,「葑」和「菲」在先秦还基本为野生,依靠采摘而食,并不一定很美味。

《后汉书 · 刘盆子传》有载,西汉末,长安宫中宫女被困,以芦菔根和池鱼充饥,饿死甚多。可见野生萝卜充饥效果也并不佳,不过,自萝卜有了人工种植和培育以后,品种得到改良和丰富,配以辅料,制出一道道传世美味。

北宋东京汴梁州桥夜市上就有卖辣萝卜的,或是如今常见的「腌萝卜」,算得一道名吃。《东京梦华录》中记载当时酒店中有一类名为「撒暂」的小商贩,向食客强卖物什,个中也有「果实萝卜之类」。北宋大文豪苏轼曾研发过一道「东坡羹」,做法如下:不用鱼肉五味,有自然之甘,其法以菘,若蔓菁,若萝菔,若荠揉洗去汁,下菜汤中,入生米为糁,入少生姜,以油碗覆之其上,炊饭如常法。饭熟羮亦烂可食。清淡自清淡,却“有自然之甘」,东坡还特地赋诗:

中有芦菔根,尚含晓露清。勿语贵公子,从渠醉膻腥。

聂凤乔著有《蔬食斋随笔 · 萝卜谚》,积二十年之功穷究文献,深入解说萝卜,对各种萝卜美食均有涉及,让人读之垂涎。

最普通不过的萝卜,成为中国餐桌上的常客,寒士赖以充饥,富者食之养身,萝卜能在众多同类蔬菜中「上位」,很大程度上还得利于它的药用价值。《本草纲目》认为萝卜「根辛、甘,叶辛、苦,温,无毒」。熟食「大下气,消谷和中」,「制面毒,行风气,去邪热气」。

白萝卜的药用价值在唐朝时已经有官方记载,也是萝卜逐步受到大家推崇的原因之一。当时,由国家主持编著的药典《新修本草》中收录了白萝卜,正式药名为「莱菔」。泡煮食服可以下大气、祛痰癖;生捣汁服可以止消渴。其后宋代人更将食用萝卜视为长寿、养身的秘诀之一,当时将萝卜称为萝菔,是吃汤饼的标配,认为汤饼属于「大热」,需要萝卜「解其性也」。

往后至明代,其中《明宫史 · 饮食好尚》中记载:「立春之前一日,顺天府街东直门外,凡勋戚、内臣、达官、武士至次日立春之时,无贵贱皆嚼萝卜,名曰『咬春』」,其虽主要讲的是吃春饼的习俗,但也足见萝卜在中国传统饮食文化中的「屡次登场」。

众所周知,中国传统文人擅于寓物,和萝卜有着「同等地位」的白菜被贯以「咬根」传统而被众多文人所推崇,又因叶青茎白寓意「清白」、「至简」等精神寄托,而萝卜,也同样有所承载。

我们所熟知的关于萝卜的谚语并不少,比如「一个萝卜一个坑」,「咸吃萝卜淡操心」等,通俗易懂却蕴含一些哲理,而有时,古人把萝卜与人的品格相联系起来,实在有趣。

萝卜品种繁多,有些生有「臭气,清初大戏剧家李渔也厌恶萝卜的臭气,并将这种臭气比作人的品格:「但恨其食后打嗳,嗳必秽气。予尝受此厄于人,知人之厌我,亦若是也,故亦欲绝而弗食。然见此物大异葱蒜,生则臭,熟则不臭,是与初见似小人,而卒为君子者等也。虽有微过,亦当恕之,仍食勿禁。」

初唐贾言忠在《监察本草》中把一众官员和果蔬做了类比,隐喻绝妙,读来甚是有趣:

「里行及试员外者,为『合口椒』,最有毒;监察为『开口椒』,毒微歇;殿中为『萝卜』,亦曰『生姜』,虽辛辣而不为患;侍御史为『脆梨』,渐入佳味;迁员外郎为『甘子』,可久服。或谓合口椒少毒而脆梨最毒者,此由触之则发,亦无常性。」

唐复置殿中侍御史,掌纠察朝仪,兼知库藏出纳及宫门内事,及京畿纠察事宜,位从七品下,较侍御史低。这类官员监察百官朝仪,虽常伤及朝官颜面,但没什么实质性威胁,确实像萝卜和生姜一样,虽然辛辣但不伤人。

邻国日本,萝卜叫做「大根」。最早的记载可追溯到公元712年成书的《古事记》,说仁德皇后恼恨出走,仁德亲自追赶并作了一首歌:「山复有山的山代女郎,拿了木锹掘出来的萝卜,萝卜似的白臂膊,不曾抱着睡过时,说不知道那还可以吧。」翻译过后,虽不甚明白,却也仍见几分炽热,拿萝卜比喻女子的臂膊,也是相当贴切,几句歌词读来,也饶有郑卫风采。

关于萝卜,史上最温馨的雅谑还要算苏轼,他青年时代贫寒,为官后忆苦思甜,诉说自己年轻苦读时所吃「三白」:「一撮盐,一碟生萝卜,一碗饭」。虽难掩清贫,可之中又透露出一种古代文人特有的雅致。

在日本有「俳圣」之称的芭蕉,其诗纯净悠远,清寂无华,其诗「水鸟嘴,沾有梅瓣白」,一如白居易那句「白片落梅浮涧水」。芭蕉有几句俳句,可以说是大俗大雅的典范:

菊后无他物,唯有大萝卜,树下鱼肉丝、菜汤上,飘落樱花瓣。

萝卜、鱼肉、菜汤,直愣愣写进去,亦让人觉得十分格雅。

明清以后,随着通俗文学的发展,萝卜被涂抹上越来越多的隐喻色彩,甚至和民间信仰也联系颇深,不免荒诞却也引人深思。

直至当今,萝卜依然稳站食材界的「C位」。厨艺界对萝卜的喜爱已是众所周知,素食界更胜。萝卜作为最常见的也是最普通的素食食材之一,素食厨师不但要知道其常见的做法,还需要运用素食思维来进行研究和创新,将素食文化内涵通过菜品展示出来。

此外,现代人更相信冬季吃萝卜的饮食习惯,而古人则认为漫长的冬天过去,新鲜蔬菜上市,有了改变胃口的机会,吃点萝卜让沉闷多日的肠胃来个清新的开始。不论哪种说法更加合适,中国人一年四季的餐桌上总是少不了这个「静如练」却沉默如金的食材。

《马刺身》B0000000088 · 2021年1月21日摄于中国上海黄浦

朋友小聚,去了一家寿司店。看菜单,有马刺身,点了一份浅尝,也算是一个回味。

好多年前出差日本的时候,曾品尝过一回马刺身。那次实属「意外」,因为日本现「疯牛病」,不怎么敢吃牛肉,尤其是生吃牛肉。

在日本的九州,尤其是熊本,食用马肉有些年头了。相传熊本第一代藩主加藤清正带兵攻打朝鲜时,由于给养不足,只得杀军马充饥,由此开了食用马肉的先河。当然,现在的马肉并非军马,而是特意培育的肉用马。

在日本,马肉也称「樱肉」。一种说法是因为马肉接触到空气后会呈现出樱粉色,故而得名;另一种说法是马刺身最佳食用季节在每年的四五月份,恰逢日本的樱花季。但后一种说法似乎有些勉强,因为九洲的樱花季要稍早些,大约三月下旬左右,而非四五月间。

马刺身的口感接近和牛,鲜嫩多汁,入口即化,蛮美味的。

《意大利麵》B0000000145 · 2014年5月31日摄于中国上海宝山

意大利麵,也叫意麵或意大利粉,外形千奇百怪,除了像中国挂麵那样的直条外,还有螺丝形、弯管形、蝴蝶形、空贝壳形,林林总总,不下数千。其中很多是中空的,所以也常被叫作通心粉。

正宗的意大利麵,原料必须是杜兰小麦。这种小麦具有高密度、高蛋白质、高筋度等特点,其制成的意大利面通体呈黄色,耐久煮、有嚼劲。

关于意大利麵的起源,有说是由意大利旅行家马可 · 波罗从中国带入西西里岛,也有说是出于18世纪时那不勒斯城附近的一家面食店主马卡 · 罗尼女儿的无心之作。

意大利人对意大利麵痴迷有加。据说第二次世界大战期间,意大利战俘集体逃亡,原因竟然是战俘营里吃不上意大利麵。英国方面得知原因后,让战俘营每周提供一餐意大利麵。结果那些已经胜利逃亡的战俘真乖乖地回到了战俘营。

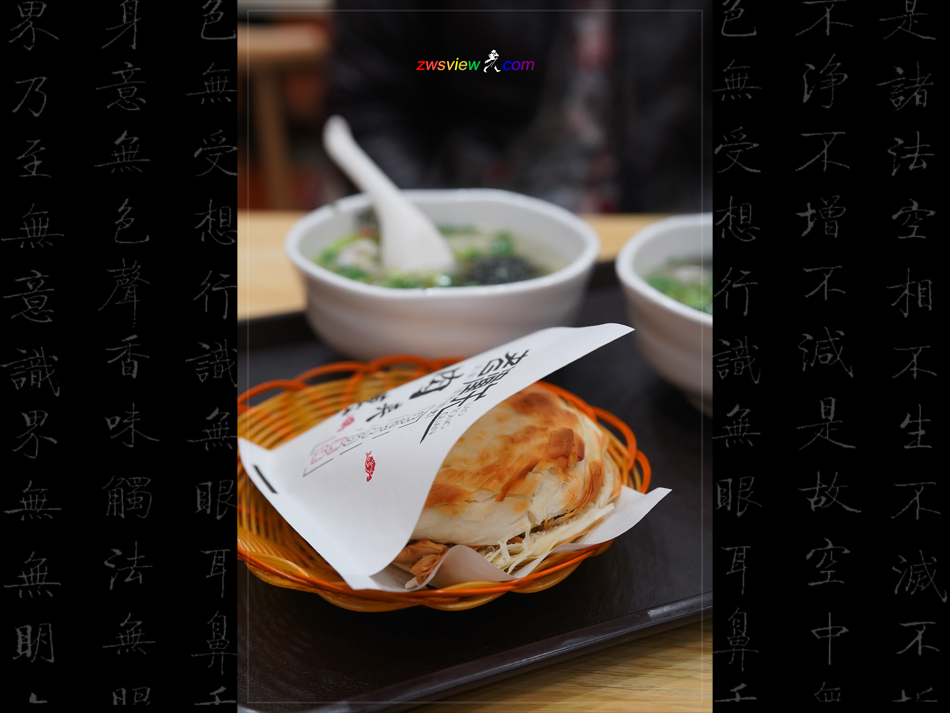

《宽麺》B0000000083 · 2020年1月22日摄于中国陕西西安

食分五味,麺有宽细。

西安的麺大都很宽,最宽的像「裤带麺」,宽六七分,或许还不止。

我喜欢吃麺,但是喜欢的是细麺,像苏州的红汤麺、昆山的奥灶麺、上海的阳春麺,或者日本的拉麺。即使在兰州,点的也是那种细细的牛肉麺。

同样份量的麺,细麺的表面积更大,沾的汤汁也就越多,吃起来也就更加的鲜美。

我一直弄不太懂为什么有人喜欢宽麺,直到这次到了西安,特意吃了几回当地的宽麺之后,好像有点明白了:相比细麺,宽麺更有嚼劲。我猜,那些喜欢宽麺的人,应该是喜欢这种口感。至于调味,就是重口,最经典的当数油泼辣子。

这也让我联想到上海炒麺:麺很粗,浓油赤酱,和重口的宽麺算是异曲同工吧。

《韭黄猪肉饺》B0000000081 · 2020年1月23日摄于中国陕西西安

喜欢吃饺子,尤其喜欢吃猪肉白菜馅的饺子,很经典。

有一年去内蒙古的包头,晚饭被耽搁了,差不多晚上七点多才找了家饺子馆,想吃顿饺子。女掌柜的迎上前来,问要啥馅儿的。我说就猪肉白菜的。她说,真不巧,当天猪肉白菜饺子全卖完了,只有海鲜馅的。要不就来一碗海鲜馅的,钱按猪肉白菜馅的收。

我颇有几分无奈地点了点头,「行,就这样吧。不过,钱还是照算,该怎么收还怎么收。」接着,我又嘀咕了一句:「饺子还真是猪肉白菜馅的好吃。」

女掌柜的顿了顿,扭头招呼身后七八个正等着打烊的伙计:「今天都晚点回家,一起包一碗猪肉白菜饺子。」

中国地广人众,但如果按吃不吃饺子分,也就分成两块,一块是饺子区,一块是非饺子区。

我家属于非饺子区的饺子区飞地。父母健在的时候,每年的除夕和大年初一都是要吃饺子的。感觉不吃顿饺子就像没过年似的。

尽管如此,我始终不认为过年吃饺子是一种民俗。因为对于非饺子区来说,过年根本不吃饺子;而对于饺子区来说,小年吃饺子、除夕吃饺子、初一吃饺子、冬至吃饺子,感觉没有哪一天是不吃饺子的。

立春吃春饼,元宵吃元宵,清明吃青团,立夏吃鸡蛋,中秋吃月饼,特定的日子吃特定的食物,这才算得上民俗。

《火锅》B0000000072 · 2019年8月30日摄于中国上海杨浦

说到火锅,通常首先会想到四川火锅。重庆脱离四川成为直辖市后,四川火锅有了重庆火锅和成都火锅的细分。

火锅不唯四川独有。南方有广东的「打边炉」,北方有「老北京火锅」。「打边炉」的吃法和四川火锅很类似,区别在于食材。四川火锅多下水,而打边炉则多海鲜。

「老北京火锅」的一大特点是紫铜碳锅,吃法有两种,一种是涮羊肉,另一种是「暖锅」:食材先码放在锅里,然后点碳火加热。

除了以上三种,中国的很多地方也都有火锅,比如丽江排骨火锅,云南菌子火锅,海南椰汁鸡火锅等。作为沪上经典年菜的什锦菊花锅也可以归为暖锅之列。

有关火锅的起源,众说纷纭。单一个「老北京火锅」,有说是来自蒙古,也有说是元朝时由中原传入蒙古,后因满清时期宫廷盛行火锅,让人误认为是蒙古人所发明。我个人更倾向后一种观点,因为通常来说,因食材和生活方式不同,游牧偏向烤而农耕擅长煮。

在各地的考古发掘中,出土了很多类似于暖锅的器物。这些器物经常被用来描述为火锅的源头。但任何器物,都有一个逐渐演变的过程。如果进一步追溯这类器物的前身,我想应该会追溯到铜鼎,再往前会是陶鼎,以及陶鼎的前身,一种可以架在炉膛或石头上用来烹煮食物的尖底的陶罐。

火锅,说白了就是煮。而煮是自古至今中国人最常见的烹饪方式。这也解释了为什么东西南北都会有火锅有原因。

《酸菜鱼》B0000000068 · 2019年5月2日摄于中国上海杨浦诗玛云庄云南餐厅

中国的一些地方,比如像贵州、云南等,喜欢用酸对食物进行调味。而山西人更是像喝酒一样喝醋。

酸、甘、苦、辛、咸,酸居「五味」之首。中国人用酸调味的历史至少可以追溯至先秦时期。与想像不同的是,当时的酸味料很可能不是醋,而是梅子。

「若作和羹,尔惟盐梅。」此话出自《尚书 · 商书 · 说命下》,为商王武丁对贤臣傅说所言,意思是说:如果我做汤羹,你就是盐和梅。这从一个侧面反映出当时的人对酸味偏爱有加。先秦人的这种调味手法已经被现代考古发掘所证实:在多座商墓出土文物中都发现了梅子的核。比如殷墟西区墓葬群中编号为M284的商墓中曾出土过一只铜鼎,其内便发现有梅核,推测为调味之用。

在商墓考古中,还发现随葬有大量狗、羊、猪、鸡等很多动物,以及鱼形、鸟形、动物形器物,可见当时食材已相当丰富。这些肉类非腥即膻,烹饪时需要对其适当的调味。

梅子性酸,做出的菜品自然「酸味十足」。从先秦时普遍使用梅子这种调味品来看,「酸味」应该是其时的流行味道,人们喜欢喝酸味汤羹便是证明,不然武丁也不会说出「若作和羹,尔惟盐梅」这样的话来。

梅子作为调味品使用时,一般用青梅,除了做汤羹调味品外,做鱼、肉时也需用梅来去除异味。《晏子春秋 · 重而异者》中有云:所谓「和,如羹焉,水火醯醢盐梅,以烹鱼肉」,这同样证明了先秦人经常用梅子当调味品来烹鱼煮肉。

《过桥米线》B0000000067 · 2019年5月2日摄于中国上海杨浦诗玛云庄云南餐厅

昨天全家在杨浦悠方的诗玛云庄云南餐厅用的午餐,席间点了一道过桥米线。

早年去昆明,特意跑去金马碧鸡坊附近的一家过桥米线老店品尝了一回,至今仍常提及,说有机会去昆明,一定还会去找那家店。

过桥米线是云南滇南地区特有的美食,迄今已有百多年历史,五十多年前传至昆明。过桥米线由四部分组成:一是滚烫的汤料;二是佐料,有油辣子、味精、胡椒、盐;三是主料,有生的猪里脊肉片、鸡脯肉片、乌鱼片,以及用水过五成熟的猪腰片、肚头片、水发鱿鱼片,甚至还有竹虫,以及辅料:有来过的豌豆尖、韭菜,以及芫荽、葱丝、草芽丝、姜丝、玉兰片、氽过的豆腐皮;四是主食:用水烫过的半熟的米线。过桥米线的汤料覆盖有一层厚厚的鹅油,不易冷却。吃的时候,将各种生或半熟的米线及主、辅食材倒入汤内,不用另外加热,只需稍焖片刻,即可食用。

关于过桥米线的来头,坊间有很多传说,内容大同小异:

云南的蒙自有一片南湖,湖中有座僻静的小岛。当地有个秀才天天上岛读书,其妻则天天过桥为其送饭。有一天,妻子炖了一锅鸡汤,用瓦罐装了,和米线、菜蔬一起送到岛上。秀才埋头苦读,过了很久才想着吃饭,但此时米线及菜蔬凉了大半,只有瓦罐里的鸡汤还热着,妻子便将米线和菜蔬倒入瓦罐,端给秀才。秀才尝后大呼美味。之后,妻子如法炮制,于是便有了这道过桥米线。

《御好烧》B0000000061 · 2019年3月9日摄于中国上海「花月」长宁万科店

「御好烧」,一种在铁板上煎制的加料面饼,是日本,尤其是日本关西地区的一道经典的传统美食。最初的御好烧,其食材相对简单,就是面粉和蔬菜,价格较其他日本料理便宜很多,所以有「一钱洋食」之称。但随着战后日本经济的好转,御好烧的配料也日渐丰富,像肉、海鲜、鸡蛋、蔬菜等,价格自然水涨船高,成了「一千洋食」。

御好烧分大阪风味和广岛风味,也就是中国人通常所称的「大阪烧」和「广岛烧」,二者的区别在于:大阪烧用的是面糊,而广岛烧则用的是面条。

相对来说,我更喜欢广岛烧。

第一次品尝御好烧是在广岛的一家自助式御好烧专门店。我们几个围着铁板自己配料做御好烧,结果弄得一团糟,最后不得不请店员过来帮忙收拾残局。尽管如此,打那之后,对御好烧可谓心心念念,欲罢不能。每逢出差,甚至只是路过广岛,也大都会找一家御好烧店解解馋。

有人戏称御好烧是「日本披萨」,一是御好烧看上去确实有点像披萨;二是称「洋食」,没准最初确实由披萨本土化而来;三是御好烧的吃法和披萨也很类似。只是披萨出炉后不再保温,而御好烧通常都是用加热的铁板保温。

叫一杯啤酒,给御好烧浇上特制的酱汁,用铲刀切下一块,装在餐盘里。一口香气四溢的御好烧,一口清冽冰爽的啤酒,很惬意。

嗯,又馋了。