《胜紫云亭》A0101020001 · 2026年1月12日摄于中国上海浦东

梁实秋在本文中提及的「中国餐馆症候群」风波,历史上确有其事。1968年,一个自称医生的读者给《新英格兰医学杂志》写了一封信,声称在中餐馆用餐后出现颈部麻木、心悸等症状,并推测可能和味精有关。这封信未经专家评议直接刊登了出来,立刻引爆了北美社会对中餐,尤其是对味精的恐慌,其中所描述的症状被媒体命名为「中餐馆综合症」,港澳台地区称「中国餐馆症候群」。后包括美国食品药品监督管理局和世界卫生组织在内的权威机构调查后认定,味精作为食品添加剂是安全的,味精成分与天然存在于番茄、芝士等食物中的谷胺酸钠并无不同。

现一般认为,「中餐馆综合症」风波并非单纯的出于对食品安全的焦虑,而是与历史上针对华裔的种族偏见有关,甚至有人认为这场风波很可能是美国本土食品制造商为抢夺市场而采取的不正当竞争手段。

《味精》

梁实秋

味精是外国发明的,最初市上流行的是日本的味の素,后来才有自制各种牌子的味精上市取代了日货。

「清水变鸡汤」,起初大家认为几乎是不可思议之事。有一位茹素的老太太,无论如何不肯吃加了味精的东西,她说有人告诉她那是蛇肉蛇骨做的,否则焉有那样好的味道?她越想越有理,遂坚信不疑。又有一位老先生,也以为味精是邪魔外道,只有鸡鸭煮出来的高汤才是调味的妙品。他吃面馆的馄饨,赞不绝口,认为那汤是纯粹的高汤,既清且醇。直到有一天亲眼看见厨师放进一小勺味精,他才长叹一声,有一向受骗之感。

其实味精并不是要不得的东西。从前我有一位扬州厨师,他炒的菜硬是比别人的好吃。我到厨房旁观他炒白菜。他切大白菜,刀法好,叶归叶,茎归茎,都切成长条形,茎厚者则斜刀片薄。茎先下锅炒,半熟才下叶,加盐加几块木耳,加味精,掂起锅来翻两下,立刻取出,色香味俱全。

大凡蔬菜,无论是清炒或煮汤,皆不妨略加味精少许,但分量绝对要少。味精和食盐都是钠的化合物,吃太多盐则口渴,吃太多味精也同样的口渴。我们常到餐馆吃饭,回到家来一定要大量喝茶,就是因为餐馆的菜几乎无一不大量加味精。甚至有些餐馆做葱油饼或是腌黄瓜也羼味精!有些小餐馆,在临街的柜橱里陈列几十个头号味精大罐(多半是空的)以为号召,其实是令人望而生畏。

现在有些人懂得要少吃盐的道理,对味精也有戒心。但是一般人还不甚了了。餐馆迎合顾客口味,以味精为讨好的捷径。常见有些食客,谆谆嘱咐侍者:“菜不要加味精!”他们没有了解餐馆的结构。普通餐馆人员分为柜上、灶上、堂口,三部分。各自为政,很少沟通。关照侍者的话,未必能及时传到灶上,灶上掌勺的大师傅也未必肯理。味精照加,嘱咐的话等于白说。

国人嗜味精成了风气,许多大大小小的厨师到美国开餐馆,把滥用味精的恶习也带到了美国。中国餐馆在美国,本来是以「杂碎」出名,虽然不登大雅之堂,却也相安无事。近年来餐馆林立,味精泛滥,遂引起「中国餐馆症候群」的风波,有些地方人士一度排斥中国餐馆,指控吃了中国菜就头晕口渴恶心。美国佬没吃过这样多的味精,一时无法容纳,所以有此现象,稍后习惯了一些,也就不再嚷嚷了。

国内有些人家从来不备味精,但是女佣会偷偷地自掏腰包买一小包味精,藏在厨房的一个角落,乘主人不防,在菜锅里撒上一小勺。她的理由是:「不加味精不好吃嘛!」

《手拍经典夏威夷风情披萨》B0000000008 · 2024年11月30日摄于中国上海杨浦必胜客悠方店

1962年,希腊裔加拿大人山姆 · 帕诺普洛斯在他位于加拿大安大略省查塔姆市的「卫星」餐厅用番茄酱、芝士、菠萝块和火腿片烤出了一款全新披萨。菠萝块用的是「夏威夷」牌罐头菠萝,于是新披萨就叫「夏威夷披萨」。

夏威夷披萨问世之后,引起了意大利人的不满。他们认为,用水果来制作披萨,是对披萨严重的亵渎和背叛。但令意大利人郁闷的是,夏威夷披萨以其甜咸酸香的独特风味风靡全球,成为披萨中的经典。

2017年6月8日,山姆 · 帕诺普洛斯去世,享年82岁。

三年后,令意大利人更加郁闷的事情发生了:为纪念夏威夷披萨的始作俑者帕诺普洛斯,他的生日8月20日这一天被定为了「国际夏威夷披萨日」。

《五彩滩》A0110010001 · 2012年8月19日摄于中国新疆布尔津

新疆维吾尔自治区布尔津县窝依莫克乡阿克吐别克村227省道和额尔济斯河之间有一处悬崖式的雅丹地貌,从北往南,地势逐渐降低,到额尔济斯河边上时,已经变成了一片起伏的缓丘。由于缓丘的岩石中含有不同的矿物质,其表面呈现出红、黄、绿、紫、白、黑等不同颜色,缤纷而斑斓,在额尔济斯河的碧波映衬下格外的耀眼夺目,因此被称为「五彩滩」。

额尔济斯河的南岸是一大片河谷,虽仅一河之隔,却是林木繁茂、绿树如荫,呈现的是与寸草不生的五彩滩完全不同的另一番景象,可谓「一河隔两岸,南北不同天」。

五彩滩位于去往喀纳斯、禾木、中哈边境的必经之路上,距布尔津县城24公里,而它最美的时候是在日落前一两个小时,因此可以在从喀纳斯、禾木的返程途中顺道前往。

《尺糕》B0000000007 · 2024年2月13日摄于中国浙江嘉兴海盐沈荡点心局

《南北的点心》

周作人

中国地大物博,风俗与土产随地各有不同,因为一直缺少人纪录,有许多值得也是应该知道的事物,我们至今不能知道清楚,特别是关于衣食住的事项。我这里只就点心这个题目,依据浅陋所知,来说几句话,希望抛砖引玉,有旅行既广,游历又多的同志们,从各方面来报道出来,对于爱乡爱国的教育,或者也不无小补吧。

我是浙江东部人,可是在北京住了将近四十年,因此南腔北调,对于南北情形都知道一点,却没有深厚的了解。据我的观察来说,中国南北两路的点心,根本性质上有一个很大的区别,简单的下一句断语,北方的点心是常食的性质,南方的则是闲食。我们只看北京人家做饺子馄饨麺总是十分茁实,馅决不考究;麺用芝麻酱拌,最好也只是炸酱;馒头全是实心。本来是代饭用的,只要吃饱就好,所以并不求精。若是回过来走到东安市场,往五芳斋去叫了来吃,尽管是同样名称,做法便大不一样,别说蟹黄包子,鸡肉馄饨,就是一碗三鲜汤麺,也是精细鲜美的,可是有一层,这决不可能吃饱当饭,一则因为价钱比较贵,二则昔时无此习惯。抗战以后上海也有阳春麺,可以当饭了,但那是新时代的产物,在老辈看来,是不大可以为训的。我母亲如果在世,已有一百岁了,她生前便是绝对不承认点心可以当饭的,有时生点小毛病,不喜吃大米饭,随叫家里做点馄饨或麺来充饥,即使一天里仍然吃过三回,她却总说今天胃口不开,因为吃不下饭去,因此可以证明那馄饨和麺都不能算是饭。这种论断,虽然有点儿近于武断,但也可以说是有客观的佐证,因为南方的点心是闲食,做法也是趋于精细鲜美,不取茁实一路的。上文五芳斋固然是很好的例子,我还可以再举出南方做烙饼的方法来,更为具体,也有意思。我们故乡是在钱塘江的东岸,那里不常吃麺食,可是有烙饼这物事。这里要注意的,是烙不读作老字音,乃是「洛」字入声,又名为山东饼,这证明原来是模仿大饼而作的,但是烙法却大不相同了。乡间卖馄饨麺和馒头都分别有专门的店铺,唯独这烙饼只有摊,而且也不是每天都有,这要等待那里有社戏,才有几个摆在戏台附近,供看戏的人买吃,价格是每个制钱三文,计油条价二文,葱酱和饼只要一文罢了。做法是先将原本两折的油条扯开,改作三折,在熬盘上烤焦,同时在预先做好的直径约二寸,厚约一分的圆饼上,满搽红酱和辣酱,撒上葱花,卷在油条外面,再烤一下,就做成了。它的特色是油条加葱酱烤过,香辣好吃,那所谓饼只是包裹油条的东西,乃是客而非主,拿来与北方原来的大饼相比,厚大如茶盘,卷上黄酱大葱,大嚼一张,可供一饱,这里便显出很大的不同来了。

上边所说的点心偏于麺食一方面,这在北方本来不算是闲食吧。此外还有一类干点心,北京称为饽饽,这才当作闲食,大概与南方则无什么差别。但是这里也有一点不同,据我的考察,北方的点心历史古,南方的历史新,古者可能还有唐宋遗制,新的只是明朝中叶吧。点心铺招牌上有常用的两句话,我想借来用在这里,似乎也还适当,北方可以称为「官礼茶食」,南方则是「嘉湖细点」。

我们这里且来作一点烦琐的考证,可以多少明白这时代的先后。查清顾张思的《土风录》卷六,点心条下云:「小食曰点心,见吴曾《漫录》。唐郑傪为江淮留后,家人备夫人晨馔,夫人谓其弟曰:『治妆未毕,我未及餐,尔且可点心。』俄而女仆请备夫人点心,傪诟曰:『适已点心,今何得又请!』」由此可知点心古时即是晨馔。同书又引周辉《北辕录》云:「洗漱冠栉毕,点心已至。」后文说明点心中馒头馄饨包子等,可知是说的水点心,在唐朝已有此名了。茶食一名,据《土风录》云:「干点心曰茶食,见宇文懋昭《金志》:『婿先期拜门,以酒馔往,酒三行,进大软脂小软脂,如中国寒具,又进蜜糕,人各一盘,曰茶食。』《北辕录》云:金国宴南使,未行酒,先设茶筵,进茶一盏,谓之茶食。」茶食是喝茶时所吃的,与小食不同,大软脂,大抵有如蜜麻花,蜜糕则明系蜜饯之类了。从文献上看来,点心与茶食两者原有区别,性质也就不同,但是后来早已混同了,本文中也就混用,那招牌上的话也只是利用现代文句,茶食与细点作同意语看,用不着再分析了。

我初到北京来的时候,随便在饽饽铺买点东西吃,觉得不大满意,曾经埋怨过这个古都市,积聚了千年以上的文化历史,怎么没有做出些好吃的点心来。老实说,北京的大八件小八件,尽管名称不同,吃起来不免单调,正和五芳斋的前例一样,东安市场内的稻香春所做南式茶食,并不齐备,但比起来也显得花样要多些了。过去时代,皇帝向在京里,他的享受当然是很豪华的,却也并不曾创造出什么来,北海公园内旧有「仿膳」,是前清膳房的做法,所做小点心,看来也是平常,只是做得小巧一点而已。南方茶食中有些东西,是小时候熟悉的,在北京都没有,也就感觉不满足,例如糖类的酥糖,麻片糖,寸金糖,片类的云片糕,椒桃片,松仁片,软糕类的松子糕,枣子糕,蜜仁糕,桔红糕等。此外有缠类,如松仁缠,栳桃缠,乃是在干果上包糖,算是上品茶食,其实倒并不怎么好吃。南北点心粗细不同,我早已注意到了,但这是怎么一个系统,为什么有这差异?那我也没有法子去查考,因为孤陋寡闻,而且关于点心的文献,实在也不知道有什么书籍。但是事有凑巧,不记得是那一年,或者什么原因了,总之见到几件北京的旧式点心,平常不大碰见,样式有点别致的,这使我忽然大悟,心想这岂不是在故乡见惯的「官礼茶食」么?故乡旧式结婚后,照例要给亲戚本家分「喜果」,一种是干果,计核桃,枣子,松子,榛子,讲究的加荔枝,桂圆。又一种是干点心,记不清它的名字。查范寅《越谚》饮食门下,记有金枣和珑缠豆两种,此外我还记得有佛手酥,菊花酥和蛋黄酥等三种。这种东西,平时不易销,店铺里也不常备,要结婚人家订购才有,样子虽然不差,但材料不大考究,即使是可以吃得的佛手酥,也总不及红绫饼或梁湖月饼,所以喜果送来,只供小孩们胡乱吃一阵,大人是不去染指的。可是这类喜果却大抵与北京的一样,而且结婚时节非得使用不可。云片糕等虽是比较要好,却是决不使用的。这是什么理由?这一类点心是中国旧有的,历代相承,使用于结婚仪式。一方面时势转变,点心上发生了新品种,然而一切仪式都是守旧的,不轻易容许改变,因此即使是送人的喜果,也有一定的规矩,要定做现今市上不通行了的物品来使用。同是一类茶食,在甲地尚在通行,在乙地已出了新的品种,只留着用于「官礼」,这便是南北点心情形不同的缘因了。

上文只说得「官礼茶食」,是旧式的点心,至今流传于北方。至于南方点心的来源,那还得另行说明。「嘉湖细点」这四个字,本是招牌和仿单上的口头禅,现在正好借用过来,说明细点的来源。因为据我的了解,那时期当为前明中叶,而地点则是东吴西浙,嘉兴湖州正是代表地方。我没有文书上的资料,来证明那时吴中饮食丰盛奢华的情形,但以近代苏州饮食风糜南方的事情来作比,这里有点类似。明朝自永乐以来,政府虽是设在北京,但文化中心一直还是在江南一带。那里官绅富豪生活奢侈,茶食一类就发达起来。就是水点心,在北方作为常食的,也改作得特别精美,成为以赏味为目的的闲食了。这南北两样的区别,在点心上存在得很久,这里固然有风俗习惯的关系,一时不易改变;但在「百花齐放」的今日,这至少该得有一种进展了吧。其实这区别不在于质而只是量的问题,换一句话即是做法的一点不同而已。我们前面说过,家庭的鸡蛋炸酱麺与五芳斋的三鲜汤麺,固然是一例。此外则有大块粗制的窝窝头,与「仿膳」的一碟十个的小窝窝头,也正是一样的变化。北京市上有一种爱窝窝,以江米煮饭捣烂(即是糍粑)为皮,中裹糖馅,如元宵大小。李光庭在《乡言解颐》中说明它的起源云:相传明世中宫有嗜之者,因名曰御爱窝窝,今但曰爱而已。这里便是一个例证,在明清两朝里,窝窝头一件食品,便发生了两个变化了。本来常食闲食,都有一定习惯,不易轻轻更变,在各处都一样是闲食的干点心则无妨改良一点做法,做得比较精美,在人民生活水平日益提高的现在,这也未始不是切合实际的事情吧。国内各地方,都富有不少有特色的点心,就只因为地域所限,外边人不能知道,我希望将来不但有人多多报道,而且还同土产果品一样,陆续输到外边来,增加人民的口福。

《香煎黄鱼馄饨》B0000000006 · 2026年1月12日摄于中国上海浦东胜紫云亭前滩店

煎馄饨,上海传统家常小吃。

馄饨可以生煎,也可以熟煎。所谓生煎,和锅贴类似,将生馄饨码排于平底锅中,先浇油煎,再加水上盖焖,最后收汁出锅。这是当下煎馄饨最常见的做法。

过去没有冰箱保鲜,上海人家包馄饨,如有剩,会煮熟沥干晾凉,可以隔顿不馊,等吃的时候再用油煎。这便是熟煎。

梁实秋在《雅舍谈吃 · 煎馄饨》中对北京「致美斋」的煎馄饨极其推崇,赞叹有加。致美斋的煎馄饨既非生煎亦非熟煎,而是「入油锅慢火生炸,炸黄之后再上小型蒸屉猛蒸片刻,立即带屉上桌」。这样做出来的煎馄饨「皮软而微韧,有异趣」。

想是不恶,只是有点费事。

《水母》E0200000001 · 2024年7月27日摄于日本福冈海洋世界海之中道

水母,低等无脊椎软体浮游肉食动物,在地球上已经存在了六亿多年,极有可能是地球上唯一亲眼目睹了恐龙由诞生到灭亡全过程的生物。

就生存而言,水母是非常成功的动物。六亿年,水母似乎没有任何由低等向高等的进化,没有大脑,没有心脏,没有血液,没有骨骼,没有眼睛,没有口腔,没有肺也没有腮,几乎没有任何器官,有的,只有由95%的水及5%的细胞组成的透明的躯壳。

真是匪夷所思。

更匪夷所思的是,科学家在人类和其他很多哺乳动物的体内发现了水母的基因片段。这意味着,看似极其低等的水母,却是很多高等生物,甚至包括人类进化的一个祖源。

有没有可能,水母是装疯卖傻,隐藏得很好的外星生物?

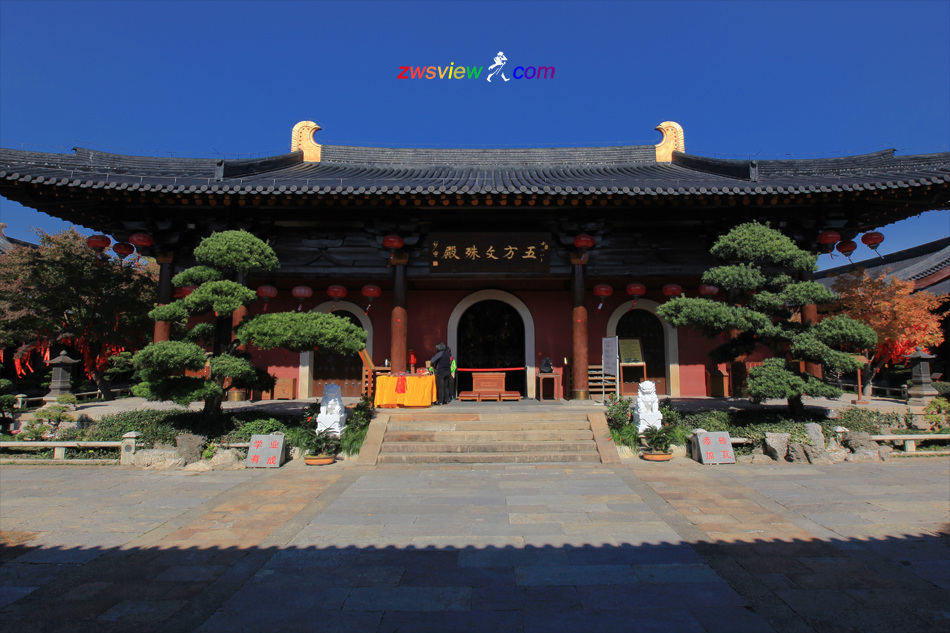

《五方文殊殿》A0101120001 · 2021年11月11日摄于中国上海松江知也禅寺

五方文殊殿,松江知也禅寺主殿。硕大的单檐庑殿顶,以及其上那对金色的鸱尾,彰显出大唐建筑特有的恢宏与庄重。

庑殿顶,最早称「四阿顶」。据《周礼 · 考工记》载,商朝已出现这种建筑形式,北宋时称「四注屋」,《营造法式》中又称「吴殿」。清雍正起,因明清时期「吴殿」多为前后带廊庑或周围带廊庑的大殿,故将其称为「庑殿」,其顶称「庑殿顶」。庑殿顶前后左右有四面斜坡,前后两坡相交形成一条「正脊」,左右两坡与前后两坡相交形成四条「垂脊」,故又称「五脊殿」。庑殿顶有单檐和重檐之分,重檐庑殿顶等级更高。单檐庑殿顶有四坡五脊,而重檐庑殿顶在单檐之下再加四条短脊,合计九脊。

庑殿顶建筑在中国古代等级极高,盛唐时期常见于寺院建筑。明清时,庑殿顶,尤其是重檐庑殿顶更是建筑规制中的最高等级,只有皇家建筑或孔庙大殿才能使用。现留存的庑殿顶建筑包括故宫的太和殿、英华殿、弘义阁、体仁阁,日本奈良唐招提寺的金堂等,其中太和殿为重檐庑殿顶。

《蔬菜色拉》B0000000004 · 2025年5月26日摄于中国上海杨浦品冠新派上海菜江湾店

《口味》

汪曾祺

「口之于味有同嗜焉。」好吃的东西大家都爱吃。宴会上有烹大虾(是极新鲜的),大都剩不下。但是也不尽然。羊肉是很好吃的。「羊大为美」。中国吃羊肉的历史大概和这个民族的历史同样久远。中国羊肉的吃法很多,不能列举。我以为最好吃的是手把羊肉。维吾尔、哈萨克都有手把肉,但似以内蒙为最好。内蒙很多盟旗都说他们那里的羊肉不膻,因为羊吃了草原上的野葱,生前已经自己把膻味解了。我以为不膻固好,膻亦无妨。我曾在达茂旗吃过「羊贝子」,即白煮全羊。整只羊放在锅里只煮四十五分钟(为了照顾远来的汉人客人,多煮了十五分钟,他们自己吃,只煮半小时),各人用刀割取自己中意的部位,蘸一点作料(原来只备一碗盐水,近年有了较多的作料)吃。羊肉带生,一刀切下去,会汪出一点血,但是鲜嫩无比。内蒙人说,羊肉越煮越老,半熟的,才易消化,也能多吃。我几次到内蒙,吃羊肉吃得非常过瘾。同行有一位女同志,不但不吃,连闻都不能闻。一走进食堂,闻到羊肉气味就想吐。她只好每顿用开水泡饭,吃咸菜,真是苦煞。全国不吃羊肉的人,不在少数。

「鱼羊为鲜」,有一位老同志是获鹿县人,是回民,他倒是吃羊肉的,但是一生不解何所谓鲜。他的爱人是南京人,动辄说:「这个菜很鲜。」他说:「什么叫『鲜』?我只知道什么东西吃着『香』。」要解释什么是「鲜」,是苦难的。我的家乡以为最能代表鲜味的是虾子。虾子冬笋、虾子豆腐羹,很都鲜。虾子放得太多,就会「鲜得连眉毛都掉了」的。我有个小孙女,很爱吃我配料煮的龙须挂面。有一次我放了虾子,她尝了一口,说「有股什么味!」不吃。

中国不少省份的人都爱吃辣椒。云、贵、川、黔、湘、赣。延边朝鲜族也极能吃辣;人说吃辣椒爱上火。井冈山人说:「辣子冇补(没有营养),两头受苦。」我认识一个演员,他一天不吃辣椒,就会便秘!我认识一个干部,他每天在机关吃午饭,什么菜也不吃,只带一小饭盒油炸辣椒来,吃辣椒下饭,顿顿如此。此人真是个吃辣椒专家,全国各地的辣椒,都设法弄了来吃。据他的品评,认为土家族的最好。有一次他带了一饭盒来,让我尝尝,真是又辣又香。然而有人是不吃辣的。我曾随剧团到重庆体验生活。四川无菜不辣,有人实在受不了。有一个演员带了几个年轻的女演员去吃汤圆,一个唱老旦的演员进门就嚷嚷:「不要辣椒!」卖汤圆的白了她一眼:「汤圆没有放辣椒的!」

北方人爱吃生葱生蒜。山东人特爱吃葱,吃煎饼、锅盔,没有葱是不行的。有一个笑话:婆媳吵嘴,儿媳妇跳了井。儿子回来,婆婆说:「可了不得啦,你媳妇跳井啦!」儿子说:「不咋!」拿了一根葱在井口逛了一下,媳妇就上来了。山东大葱的确很好吃,葱白长至半尺,是甜的。江浙人不吃生葱蒜,做鱼肉时放葱,谓之「香葱」,实即北方的小葱,几根小葱,挽成一个疙瘩,叫做「葱结」。他们把大葱叫做「胡葱」,即做菜时也不大用。有一个著名女演员,不吃葱,她和大家一同去体验生活,菜都得给她单做。「文化大革命」斗她的时候,这成了一条罪状。北方人吃炸酱面,必须有几瓣蒜。在长影拍片时,有一天我起晚了,早饭已经开过,我到厨房里和几位炊事员一块吃。那天吃的是炸油饼,他们吃油饼就蒜。我说,「吃油饼哪有就蒜的!」一个河南籍的炊事员说:「嘿!你试试!」果然,「另一个味儿」。我前几年回家乡,接连吃了几天鸡鸭鱼虾,吃腻了,我跟家里人说:「给我下一碗阳春面,弄一碟葱,两头蒜来。」家里人看我生吃葱,大为惊骇。

有些东西,本来不吃,吃吃也就习惯了。我曾经夸口,说我什么都吃,为此挨了两次捉弄。一次在家乡。我原来不吃芫荽(香菜),以为有臭虫味。一次,我家所开的中药铺请我去吃面。那天是药王生日,铺中管事弄了一大碗凉拌芫荽,说:「你不是什么都吃吗?」我一咬牙吃了。从此,我就吃芫荽了。此来北地,每吃测羊肉,调料里总要撒上大量芫荽。一次在昆明。苦瓜,我原来也是不吃的,没有吃过。我们家乡有苦瓜,叫做癞葡萄,是放在瓷盘里看着玩,不吃的。有一位诗人请我下小馆子,他要了三个菜:凉拌苦瓜、炒苦瓜、苦瓜汤。他说:「你不是什么都吃吗?」从此,我就吃苦瓜了。北京人原来是不吃苦瓜的,近年也学会吃了:不过他们用凉水连「拔」三次,基本上不苦了,哪还有什么意思!

有些东西,自己尽可不吃,但不要反对旁人吃。不要以为自己不吃的东西,谁吃,就是岂有此理。比如广东人吃蛇,吃龙虱;傣族人爱吃苦肠,即牛肠里没有完全消化的粪汁,蘸肉吃。这在广东人、傣族人.是没有什么奇怪的。他们爱吃,你管得着吗?不过有些东西,我也以为以不吃为宜。比如炒肉芽:腐肉所生之蛆。

总之,一个人的口味要宽一点、杂一点,「南甜北咸东辣西酸」,都去尝尝。对食物如此,对文化也应该这样。

《安海土笋冻》B0000000719 · 2024年12月21日摄于中国福建泉州刺桐别院鲤城府文庙店

土笋冻以晋江的为最好,而晋江土笋冻又以安海的为最好。

安海土笋冻,全国农产品地理标志产品。

清福建布政使周亮工在其任上著有笔记《闽小记》,介绍当时福建的风土人情,其中《土笋》一节,专门介绍了土笋冻。这也是「土笋冻」一词最早见诸于史籍。

「予在闽常食土笋冻,味甚鲜异,但闻其生于海滨,形类蚯蚓,终不识作何状。后阅宁波志,沙噀,块然一物如牛马肠脏,头长可五六寸许,胖软如水虫,无首、无目、无皮骨,但能蠕动,触之则缩小如桃栗,徐复臃肿。其涎腥,杂五辣煮之,脆美为上味,乃知余所食者,即沙噀也,闽人误呼为笋云,予姻有肥而无骨者,予以沙噀呼之,众初不解,后睹此咸为匿笑,沙噀性大寒,多食能令人暴下。谢在杭作泥笋,乐清人呼为沙蒜。」

只是,周亮工弄错了,土笋既非「沙噀」,亦非「乐清人呼为」的「沙蒜」。沙噀属海参,沙隸属海蔡,与土笋非同类。土笋是生活于闽海滩涂的一种学名叫「可口革囊星虫」的蠕虫,形似蚯蚓,民间也有叫「黑土蚓」的。

土笋冻,和肉皮冻差不多的意思,只是食材不是肉皮,而是土笋。主流的土笋冻,在晶莹剔透的胶冻内,蚯蚓状的土笋清晰可见,其形可怖。正因为如此,初游泉州时未敢尝试,但再游泉州时终于没忍住诱惑,一尝,好吃得很。

《辣肉麺》B0000000002 · 2025年12月3日摄于中国上海杨浦晓瓯麺馆

辣肉麺,本帮麺的经典代表。

辣肉麺的历史并不久远,其首创者为凤阳路新昌饮食店的掌勺钱祥宝,时间是上世纪60年代。钱祥宝将肉糜、豆腐渣用辣油炒成麺浇头,第一碗辣肉麺由此诞生。

上海人吃不来辣,说是辣肉,其实只是在咸甜鲜香中带着隐约的辣,很好地迎合了上海人的口味,故拥趸者无数。

1989年,钱祥宝退休后,新昌饮食店也因拆迁而不知所踪。三十年后,也就是2019年,钱祥宝的孙女以「钱祥宝」为名创立「钱祥宝辣肉麺」麺馆,后又陆续开出好几家分店。

辣肉麺分两个流派:肉糜派和肉丁派。当年钱祥宝始创的辣肉麺可以视作肉糜派的雏形,只是后来由纯肉糜所取代。肉丁派是在肉糜派的基础上发展而来,肉丁取代了肉糜,口感扎实,更多了吃肉的满足感。

汪曾祺在《豆腐》一文中说麻婆豆腐的始创者陈麻婆「是个值得纪念的人物,中国烹饪史上应为她大书一笔,因为麻婆豆腐确实很好吃。」如此,钱祥宝在上海美食界也应该占有一席之地,因为辣肉麺也确实好吃。

《金裹银 · 非遗扬州炒饭》B0000000001 · 2025年12月24日摄于中国上海嘉定上扬府南翔印象城店

扬州炒饭,入选中国烹饪协会的《中国名菜》、联合国《国际稻米年 · 环球300种米饭食谱》、第二批《江苏省非物质文化遗产代表作名录》,堪称淮扬菜中无可争辩的经典。

扬州炒饭的来历,有两种说法。一是北上说,一是南下说。

北上说的主要观点是扬州炒饭由广州的「扬州炒饭」发展而来。不过,这种说法很可能是个误会。清光绪年间,广州的淮扬菜馆「聚香园」有一道用叉烧和虾仁烹制的「扬州锅巴」非常受欢迎。当时,凡以叉烧和虾仁搭配制作的菜肴多被冠以「扬州」,原因不详。后有当地厨师用炒饭替代锅巴,创出了以叉烧和虾仁为配料的炒饭,谓「扬州炒饭」。这很可能就是扬州炒饭北上说的缘由。

现比较主流的是南下说,即扬州炒饭传承于隋朝宫廷的「碎金饭」,后隋炀帝南巡时被带到扬州。「碎金饭」一名来自隋谢讽所撰《食经》中的「越国公碎金饭」。「越国公」即隋朝权臣杨素。杨素生活奢靡,「食必尽四方珍异」。碎金饭不一定为其所创,但至少因受其推崇而发扬光大。

碎金饭即蛋炒饭,但和普通的蛋炒饭不同的是,碎金饭的妙处在于「金裹银」,即每一个饭粒都裹着一层鸡蛋。这也是扬州炒饭最大的特色之一。

清嘉庆时,扬州知府伊秉绶让家厨在碎金饭中加入虾仁碎、瘦肉碎、火腿碎等配料,极大地丰富了碎金饭的口味和口感。改良后的碎金饭广为流传,外埠称为「扬州炒饭」。

除了扬州炒饭,现代方便麺的鼻祖伊麺也为伊秉绶所创,「伊麺」也由此得名。

《无题》C0000000001 · 2025年10月13日摄于中国上海徐汇上海西岸美高梅酒店柏翠廊

罗素,全名伯特兰 · 阿瑟 · 威廉 · 罗素,19世纪英国哲学家、数学家、逻辑学家、文学家、历史学家,英国皇家学会会员,诺贝尔文学奖得主。除了学术上的成就,罗素还是一个全球著名的反战人士,曾因此遭受监禁。

罗素对中国非常友好,他说他喜欢中国。上世纪20年代,受梁启超的邀请,罗素来到中国,在近半年的时间里,他先后在上海、杭州、武汉、长沙和北京等地做了包括「哲学问题」「物的分析」「心的分析」「数理逻辑」「社会结构学」以及爱因斯坦的相对论、苏联的社会主义运动等在内的近二十个主题的数十次演讲,轰动一时。

大概在我读大学那个年代,罗素再次进入人们的视野。当时很多人以谈论罗素为炫耀,意味着深刻而前沿。

我没有读过罗素的学术著作,只是很久以前,在一些介绍西方哲学的文章中读到过他的名字。《论老之将至》是我读过的唯一的一篇罗素的文章,先后读了两次。

《论老之将至》的核心是讲述如何坦然面对衰老,并以豁达之心安享晚年。文章最早收录于罗素1956年出版的一本著作中,其写作时间大约是1955年前后,是年他已83岁,是完全有资格写这么一篇文章的。老之将至者,不妨一读。

《论老之将至》

英 罗素

虽然有这样一个标题,这篇文章真正要谈的却是怎样才能不老。在我这个年纪,这实在是一个至关重要的问题。我的第一个忠告是,要仔细选择你的祖先。尽管我的双亲皆属早逝,但是考虑到我的其他祖先,我的选择还是很不错的。是的,我的外祖父67岁时去世,正值盛年,可是另外三位祖父辈的亲人都活到80岁以上。至于稍远些的亲戚,我只发现一位没能长寿的,他死于一种现已罕见的「病症」:被杀头。我的一位曾祖母是吉本的朋友,她活到92岁高龄,一直到死,她始终是让子孙们感到敬畏的人。我的外祖母,一辈子生了十个孩子,活了九个,还有一个早年夭折,此外还有过多次流产。可是守寡以后,她马上就致力于妇女的高等教育事业。她是剑桥大学格顿学院的创办人之一,力图使妇女进入医疗行业。她总喜欢讲起她在意大利遇到过的一位面容悲哀的老年绅士。她询问他忧郁的缘故,他说他刚刚同两个孙子孙女分开。「天哪!」她叫道,「我有72个孙儿孙女,如果我每次分开就要悲伤不已,那我早就没法活了!」「奇怪的祖母。」他回答说。但是,作为她的72个孙儿孙女中的一员,我却要说我更喜欢她的见地。上了80岁,她开始感到有些难以入睡,她便经常在午夜时分至凌晨三时这段时间里阅读科普方面的书籍。我想她根本就没有工夫去留意她在衰老。我认为,这就是保持年轻的最佳方法。如果你的兴趣和活动既广泛又热烈,而且你又能从中感到自己仍然精力旺盛,那么你就不必去考虑你已经活了多少年这种纯粹的统计学问题,更不必去考虑你那也许不很长久的未来。

至于健康,由于我这一生几乎从未患过病,也就没有什么有益的忠告。我吃喝均随心所欲,醒不了的时候就睡觉。我做事情从不以它是否有益健康为依据,尽管实际上我喜欢做的事情通常都是有益健康的。

从心理角度讲,老年需谨防两种危险。一是过分沉湎于往事。人不能生活在回忆当中,不能生活在对美好往昔的怀念或对去世的友人的哀念之中。一个人应当把心思放在未来,放到需要自己去做点什么的事情上。要做到这一点并非轻而易举,往事的影响总是在不断增加。人们总是认为自己过去的情感要比现在强烈得多,头脑也比现在敏锐。假如真的如此,就该忘掉它;而如果可以忘掉它,那你自以为是的情况就可能并不是真的。

另一件应当避免的事是依恋年轻人,期望从他们的勃勃生气中获取力量。子女们长大成人以后,都想按照自己的意愿生活。如果你还想像他们年幼时那样关心他们,你就会成为他们的包袱,除非他们是异常迟钝的人。我不是说不应该关心子女,而是说这种关心应该是含蓄的,假如可能的话,还应是宽厚的,而不应该过分地感情用事。动物的幼崽一旦自立,大动物就不再关心它们了。人类则因其幼年时期较长而难以做到这一点。

我认为,对于那些具有强烈的爱好,其活动又都恰当适宜,并且不受个人情感影响的人,成功地度过老年绝非难事。只有在这个范围里,长寿才真正有益;只有在这个范围里,源于经验的智慧才能得到运用而不令人感到压抑。告诫已经成人的孩子别犯错误是没有用处的,因为一来他们不会相信你,二来错误原本就是教育所必不可少的要素之一。但是,如果你是那种受个人情感支配的人,如果不把心思都放在子女和孙儿女身上,你就会觉得生活很空虚。假如事实确是如此,那么你必须明白,虽然你还能为他们提供物质上的帮助,比如支援他们一笔钱或者为他们编织毛线外套,但绝不要期望他们会因为你的陪伴而感到快乐。

有些老人因害怕死亡而苦恼。年轻人害怕死亡是可以理解的。一想到会失去生活能够给予他们的种种美好事物,他们就感到痛苦。这种担心并不是无缘无故的,也是情有可原的。但是,对于一位经历了人世悲欢、履行了个人职责的老人,害怕死亡就有些可怜且可耻了。克服这种恐惧的最好办法是,至少我是这样看的,逐渐扩大你的兴趣范围并使其不受个人情感的影响,直至包围自我的围墙一点一点地离开你,而你的生活则越来越融合于大家的生活之中。每一个人的生活都应该像河水一样,开始是细小的,被限制在狭窄的两岸之间,然后热烈地冲过巨石,滑下瀑布。渐渐地,河道变宽了,河岸扩展了,河水流得更平稳了。最后,河水流入了海洋,不再有明显的间断和停顿,尔后便毫无痛苦地摆脱了自身的存在。能够这样理解自己一生的老人,将不会因害怕死亡而痛苦,因为他所珍爱的一切都将继续存在下去。而且,如果随着精力的衰退,疲倦之感日渐增加,长眠并非是不受欢迎的念头。我渴望死于尚能劳作之时,同时知道他人将继续我所未竟的事业,我大可因为已经尽了自己之所能而感到安慰。

《热干麺》B0000000855 · 2024年10月4日摄于中国湖北武汉厨娘茶点

蔡澜的文章,在网络普及之前信息相对闭塞的年代,应该还是蛮能够吸引一些普通民众的。

本篇中建议武汉人从顺德、东莞请来粤菜厨子,像做粤菜那样做武汉菜,实在不知道这位老兄是怎么想的。

嘿。

《早餐之都》

蔡澜

我们在武汉好像不停地在吃。和张庆的朋友们跑到东湖。杭州有西湖,武汉有东湖,东湖的面积比西湖大个十倍。我们就在湖边烧火饮茶,颇有古风。

湖的周围兴起了好几间农家菜式的土餐厅,用湖中捕捞到的鱼,做出来的菜并不出色。如果有哪位湖北人脑子一动,到顺德、东莞等地请几位师傅来,把鲤鱼、乌贼、鲩鱼和鲶鱼的蒸、煎、焗、煮变化了又变化,一定会让客人吃到前所未有的惊喜,反正菜料是一样的,何乐不为?

饭后到崇文书城去做读者见面会。地方不大得不得了,武汉看书的人非常多。问他们的电视节目有没有比湖南卫视做得好,大家都摇头,说喜欢看书,多过看电视。

书店经理熊芳说,这次参加签售会的人数,比历来的都多。我庆幸自己是一个不严肃的「纯文学」人,吊儿郎当,快快乐乐。

为会考难不爱看电视,到了武汉大学就知道。这个大学之大,简直是一座城市。除了武大还有多所大学。武汉户籍人口有八百万,其中有一百三十万是大学生。武大校园里种满樱花,成为著名景点。

我们到达时,和江山菜薹一样,樱花已经凋谢了。

在大学校园里做的那场演讲,是我很满意的,学生发问踊跃,我的答案得到他们的赞同,大家都满意。

离开之前,张庆带我到「民主甜食店」吃早餐。它当今已成为连锁,但这家总店是比较正宗的,最靠近原味的。

印象最深刻的菜品叫豆皮。用大米和绿豆磨成浆,在平底大锅中汤成一张皮,铺上一层糯米饭,撒卤水肥肉丁,将皮一翻,下猪油,煎熟后用壳(当今改用薄碟和锅铲)切成块。早年不用鸡蛋,生活好转后再加的。我怕这种手艺失传,把过程用视频拍下,上传了微博,留下一个记录。

同样拍下来的还有糊米酒。锅中煮热了酒糟,在锅边用糯米团拉成长条贴上,烙熟,再用碟边一小段一小段切开,推入热酒中煮熟。味道虽甜,但十分之特别。即使不嗜甜的人都会爱吃。另有一种叫蛋酒的,异曲同工。

其他典型的地产早餐,有重卤烧梅。烧梅,就是我们的烧卖,糅合了糯米、肉丁和大量的猪油。另有灌汤蒸饺、生煎包子、红豆稀饭和鸡冠饺。鸡冠饺其实就是武汉人的炸油条,炸成半圆月形,又说似鸡冠,薄薄的,个头蛮大,像饼多过像鸡冠,内里肉末极少,这才适合武汉人的口味。

北京叫首都,上海叫魔都,长沙叫脚都,武汉本来可以叫大学之都。当今大家生活水平提高,都懒于吃早餐,武汉还能保留这一文化传统,而且重视之,当成过年那么重要,这叫「过早」。所以,武汉应该称为「早餐之都」吧。

《浮潜印度洋》F0300000718 · 2025年8月14日摄于毛里求斯塔马兰湾

期末考试一结束,没等正式放假,扔下书包就和同学一起飞银川。等银川回来,马不停蹄地从浦东机场直奔虹桥火车站,和另一帮同学跑去无锡疯。接下来是塞舌尔、毛里求斯、法属留尼汪和马达加斯加东非香草四国。

可以消停了吧?哪能!开学刚一个月,中秋、国庆长假又接踵而至,老娘带着又飞去北京环球影城接着浪。

终于,累躺下了。

大前天,车刚在游泳馆门口停下,就收到了丫头的微信,说带这小子看大夫,诊断下来是肺炎,得住院吊一个疗程的抗生素。

立马开车回家。外婆满腹猜疑地问:「怎么这么快回来了?」,我说:「不是说闹住院了嘛。我得回来备着,怕你们要用车。」

真是麻烦。